백과사전 상세 본문

요약

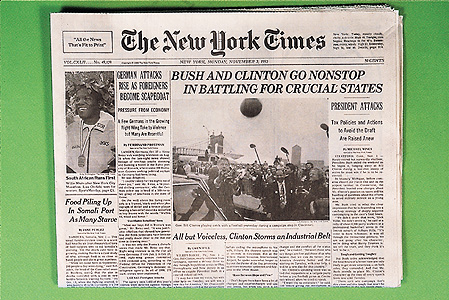

신문은 보통 오전·오후에 매일 발행하는 일간신문과 매 주 발행하는 주간신문의 형태를 취하며, 지역신문에서 전국지, 국제신문까지 다양한 규모로 발간되고 있다. 대개 광고를 게재한다. 신문은 속보성을 갖고 특징적 표제가 있다는 점에서 다른 출판물과 구별된다.

19세기에 등장한 독립신문들은 식자층의 확산, 인권 및 자유민주주의 개념을 확산시키는 데 크게 기여했다. 개개인은 자신과 관련된 사건에 대해 충분히 알 권리를 갖고 있기 때문에 언론인은 독자에게 정보를 제공할 의무를 갖는다.

현대 과학기술의 발전은 거의 모든 가정에 텔레비전을 보급하는 한편 신문의 발행과정에도 혁신을 가져와 더욱 많은 신문이 창간되고 있다. 신생신문 중에는 무료신문이 늘어나고 있는데, 그것은 광고수입만으로도 재정이 충당될 수 있기 때문이다.

일반적으로 일간 또는 주간으로 발행되며 보통 광고를 게재한다(→ 저널리즘).

영국의 작가 레베카 웨스트는 "사람에게 눈이 필요한 것처럼 사회는 뉴스를 필요로 한다"라고 신문의 필요성을 주장한 반면 미국의 신문재벌 윌리엄 허스트는 "뉴스란 누군가 기사화되는 것을 막으려는 것이고, 뉴스를 제외한 나머지 모두가 광고인 것이 신문이다"라며 신문의 상업성을 역설했다.

그런데 사실 근대 신문의 발전은 웨스트의 주장처럼 신문의 사회적 필요성이라는 이상적인 동기 때문만도 아니고 허스트의 주장처럼 전적으로 상업적인 동기로만 추동되어진 것도 아니었다. 오히려 신문은 이러한 2가지 동기 모두에 의해 추동되어진 역사적 산물이며 라디오와 텔레비전의 거센 도전에도 불구하고 전세계에 수천만의 정기구독자를 확보하고 있는 이유이다.

현대 과학기술의 발전은 거의 모든 가정에 텔레비전을 보급하는 한편 신문의 발행과정에도 혁신을 가져와 오늘날에는 더욱 많은 신문이 창간되고 있다. 이러한 신생신문 중에는 무료신문이 늘어나고 있는데, 그것은 광고수입만으로도 신문사의 재정이 완전히 충당될 수 있기 때문이다. 이런 면에서 볼 때 오늘날의 신문광고는 확실히 허스트의 시대보다 훨씬 더 중요한 의미를 갖고 있는 것은 사실이다.

신문은 보통 오전이나 오후에 매일 또는 매주마다 발행하는 주간신문의 형태를 취하며, 소규모 지역신문에서 전국지, 해외시장까지도 대상으로 하는 국제신문까지 다양한 규모로 발간되고 있다. 신문은 속보성을 갖고 특징적 표제가 있다는 점에서 다른 출판물과 구별된다. 영국의 왕립언론위원회는 "뉴스란 그것을 읽는 대중에게 우선 흥미있는 것이어야 한다"고 했다. 그러나 신문은 사건에 대한 대중의 일시적인 흥미보다는 훨씬 더 중요한 의미를 지닌다.

19세기에 최초로 나타나기 시작한 독립신문(기존의 신문과는 달리 특정 정당이나 정파에 소속되어 있지 않은 신문)들은 식자층의 확산, 인권 및 자유민주주의 개념을 확산시키는 데 크게 기여했다. 신문은 20세기 '지구촌'시대의 여론 형성에도 기여하고 있다. 개개인은 자신과 관련된 사건에 대해 충분히 알 권리를 갖고 있기 때문에 언론인은 독자에게 정보를 제공할 의무를 갖는다. 이러한 대중의 알 권리가 침해를 받을 경우에는 언론인에게 더욱 막중한 책임이 부과된다.

기원 및 초기 형태

개요

일간신문은 산업사회의 산물이다.

신문이 독립된 형태를 갖추려면 넓은 식자층이 있어야 하고 기본적인 언론의 자유가 선행되어야 하기 때문에 독립신문은 상당히 늦게 등장했다.

로마 제국

동서고금을 막론하고 대부분의 독재자는 자신의 행정방침과 포고령을 대중에게 알리고 싶어한다.

이러한 독재자의 충동으로 BC 59년 고대 로마에서는 일간 형태의 〈아크타 디우르나 Acta Diurna〉가 발간되었다. 필사본인 이 초기신문은 로마의 주요지역으로 보내져 지역 주민들에게 행정방침을 알리는 역할을 했다. 그러나 선언문, 포고문, 원로원의 정치적 결정사항 등은 별도로 제작되는 〈아크타 세나투스 Acta Senatus〉를 통해 보도되었다.

〈아크타 디우르나〉에서는 검투경기, 주술, 저명인사의 결혼·출생·사망, 공직 인사, 재판과 처형 등의 소식이 실렸으며 군대의 동정, 국민투표 결과 등도 보도되어 오늘날 신문에 실리는 점성술·사망란·스포츠란 등의 기원이 되었다. 〈아크타 디우르나〉는 내용면에서 근대적 신문의 형태를 띠었지만, 관보의 일종이어서 권력자들이 자의로 뉴스를 취사선택했다.

중국

오래 전부터 중국 관리들 사이에서는 정기간행물 〈저보 邸報〉(618~1911)나 송사보고서 등이 회람되었다.

여러 왕조를 거치면서 제목과 형식이 변하고, 인쇄술이 발전하여 필사본에서 17세기부터 목판본으로 바뀌었지만 〈저보〉는 1,000년 이상 지속되면서 관리계급의 안정성을 유지하는 데 기여했다.

중세 유럽

로마 제국이 멸망한 후, 수백 년 동안 뉴스는 정기적으로 발행되지 못했다.

16세기에 인쇄술이 발달하면서 서적과 팜플렛의 출판이 증가했으나 여전히 신문이라 정의할 수 있는 간행물은 존재하지 않았다. 가장 유사한 형태로 뉴스시트(newssheet)가 있었는데, 서기가 필사하여 마을의 연사가 소리내어 읽었다. 여전히 신문이라고 보기는 힘들지만, 특정 화제에 대한 정보를 보급하는 수단으로 뉴스북이나 뉴스 팜플렛이 16세기에 널리 이용되었다. 이런 종류의 팜플렛으로는 1513년 9월 영국의 리처드 포크가 인쇄한 〈트루 인카운터 The Trew Encounter〉가 있는데, 여기에는 플로든의 전투에 대한 기사가 실려 있다.

15세기말 영국에서만도 1년에 20권 이상의 뉴스북이 발간되었다. 작가와 발행인은 정부의 검열이나 벌금을 피하기 위해 익명이나 가명을 썼다. 편집할 때 앞면에는 주로 스캔들이나 무용담, 기적에 대한 이야기같이 정치성이 없고 권력에 위협을 준다고 여겨지지 않을 흥미거리를 실었다. 각국 정부들은 이무렵 뉴스를 담은 출판물을 선전목적으로 발행했다.

베네치아 공화국은 터키와의 전쟁(1563)에 대한 최신 뉴스를 읽는 장소에서 1가제타(약 3/4페니)의 입장료를 받았는데, 이는 문맹자에게조차 뉴스가 상업적으로 가치가 있다는 선례를 남겼다. 이후 '가제트'(gazette)라는 용어는 상업적 성격을 띤 신문의 제호에 널리 사용되었다. '신의 사자'를 뜻하는 '머큐리'(Mercury)도 인기 있는 제호였다.

16세기말에는 뉴스 요약지인 〈메르쿠리우스 갈로벨지쿠스 The Mercurius Gallobelgicus〉(1588~1638)가 정기적으로 발행되었다. 신문의 속보성이나 뉴스의 신선함을 의미하는 '머큐리'·'헤럴드'(Herald)·'익스프레스'(Express) 같은 신문의 제호는 이후로도 널리 사용되었다. '옵서버'(Observer)·'가디언'(Guardian)·'스탠더드'(Standard) 같은 이름은 민주사회에서 신문의 사회적 책임을 강조하는 의미를 갖고 있다.

초창기의 신문

개요

신문의 발달과정은 부정기적으로 발행되던 제1단계, 상당한 정기성은 확보되었으나 탄압을 받거나 검열과 허가를 받아야 했던 제2단계, 직접적인 검열은 사라졌지만 세금이나 뇌물, 사법적 처벌을 통해 언론을 통제하려는 시도가 존속되는 제3단계로 나눌 수 있다.

이런 초기의 과정을 겪은 후 신문은 일정한 독립성이 보장되었다.

유럽 대륙의 상업적 뉴스레터

뉴스레터는 고대 로마 시대에 관리나 친지들 사이에서 통신수단으로 사용되었으며, 중세 말엽에는 주요 무역가문의 통신방법으로 이용되어 정기적으로 국경을 넘어 전달되었다.

푸거가(家)는 독일 아우크스부르크의 큰 무역가문이었는데, 그들의 정기적인 뉴스레터는 외부인들에게도 널리 읽혔다. 무역상들의 뉴스레터에는 다양한 상품과 서비스의 가격과 동향에 대한 상업정보뿐만 아니라, 정치 뉴스도 포함되어 있었다. 이리하여 상업적 뉴스레터는 정기적으로 빈번하게 발행되고, 주요화제를 광범위하게 다루면서 본격적으로 뉴스를 보도하는 수단이 되었다.

신문의 전신으로 평가되는 뉴스레터는 1609년 첫 발행된 〈릴레이션 오브 스트라스버그 Relation of Strasbourg〉이며, 같은 해에 〈아비사 렐라치온 오더 차이퉁 Avisa Relation Oder Zeitung〉이 발행되었다. 1605년에 지금의 벨기에 지역에서 〈니웨 테이딩헨 Nieuwe Tijdingen〉이 발행되었으나, 현존하는 최고본은 1621년의 것이다. 이렇듯 여러 개의 뉴스레터가 경쟁적으로 발행되었다는 사실은 17세기초부터 신문에 대한 수요가 급격히 늘어났다는 증거이며, 〈니웨 테이딩헨〉이 계속 발행된 사실에서도 지속적인 수요가 있었음을 확인할 수 있다.

이런 출판물이 서유럽 전체에 등장했으나, 네덜란드가 지정학적인 이점과 무역의 발전으로 인해 뉴스의 영역을 국제적으로 확대하는 선구자가 되었다(코란토). 1618년 네덜란드에서 〈코우란퇴이위트 이탈리엔 도이트슬란트 운트 세 The Couranteuyt Italien, Duytsland,

유사한 초기 형태의 신문이 스웨덴(1610)을 비롯한 유럽 각국에서 17세기 중반에 잇달아 창간되었다. 그러나 곧 정부의 탄압이 시작되었으며, 정부의 검열로 인해 17세기 후반부터 신문은 쇠퇴기를 겪게 되었다. 1631년 파리에서 창간된 〈누벨 오르디네르 드 디베르 앙드루아 Nouvelles Ordinaires de Divers Endroits〉는 곧 정부 기관지로 바뀌어 〈가제트 La Gazette〉라는 이름으로 개정되었으며, 권력의 지원을 받으며 1917년까지 계속 발간되었다.

최초의 프랑스 일간신문은 〈주르날 드 파리 Le Journal de Paris〉로 1777년에 창간되었다. 그러나 프랑스 혁명기간 동안 일간신문들은 급속히 늘어나 파리에서만 350개의 신문이 발행되었다.

왕정이 복구된 후, 다시 탄압이 가해져 나폴레옹 1세 시절에는 기관지를 제외하고는 단 3개의 신문만이 허가되었다.

독일은 유럽 대륙의 중앙에 위치해 있어 초기에는 뉴스레터가 발달했으나, 30년전쟁으로 인해 무역제재가 가해지고 종이가 귀해진 가운데 검열조차 강화되어 침체되었다.

전쟁이 끝난 후의 평화시에도 검열은 계속되었다. 중요한 지역신문으로는 〈아우크스부르거 차이퉁 Augsburger Zeitung〉(1689), 베를린의 〈포시셰 차이퉁 Vosische Zeitung〉(1705) 등이 있다. 1703년 오스트리아에서 〈비너 차이퉁 Wiener Zeitung〉이 창간되었는데, 이것은 지금도 계속 발행되는 세계에서 가장 오래된 일간신문이다. 현재도 계속 발행되고 있는 가장 오래된 주간신문은 스웨덴의 관보 〈포스트 오크 인리케스 티드닝가르 Post-och inrikes tidningar〉로 1645년에 창간되었다.

또한 1766년 스웨덴은 세계 최초로 언론자유를 보장하는 법률을 제정했다. 그러나 독립신문이라는 개념은 19세기 중엽까지 유럽의 대부분 지역에 존재하지 않았으며, 신문발행인은 국가권력에 복종해야 했다.

영국의 초기 신문

17세기초에 최초로 신문이 발간되었으나, 오랫동안 외국 소식만을 실을 수 있었다.

영어로 된 최초의 신문은 네덜란드 코란토의 번역판이었는데 1622년 너새네이얼 버터가 2명의 동업자와 함께 발간했다(잉글랜드). 그러나 이들은 출판면허를 취득해야만 했고, 처음부터 정기적인 검열을 받아야 했다. 더욱이 30년전쟁이 시작된 후에는 성실청(星室廳)의 포고령으로 전쟁에 대한 전황보도가 금지되어 외신도 실을 수가 없었다.

1641년 성실청이 폐지된 후 어느 정도 언론의 자유가 보장되었고, 청교도혁명을 계기로 하여 1640~60년에 300개의 뉴스 출판물이 생겼다. 그러나 당시의 출판물은 주로 전선의 소식을 비정기적으로 다루는 정도였다. 의회파의 집권과 왕정복고 등 정치적 격변을 겪으면서 언론은 엄격한 통제를 받았으나, 1688년의 명예혁명으로 다시 완화되어 1690년 〈우스터 포스트 맨 Worcester Post Man〉이 창간되는 등 지방신문이 발행되기 시작했다.

18세기초에 영국 신문은 성숙기를 맞이했다.

1691년 우편제도가 개선되면서 일간신문의 발행이 가능해졌고, 최초의 일간신문인 〈데일리 쿠란트 Daily Courant〉가 1702년에 창간되었다. 그러나 보다 본격적인 신문으로 최초의 것은 〈리뷰 Review〉를 들 수 있는데 1704년 대니얼 디포에 의해 창간되어 3주마다 발행되었다. 그는 신문에 정치현안에 대한 편집자의 의견을 게재하는 한편 '사설'이라는 개념을 처음으로 도입했다.

1711년 일간지로 창간된 〈스펙테이터 The Spectator〉는 사회면 및 예술면을 신설하는 한편 논평을 게재하여 이후의 신문 내용에 큰 영향을 미쳤다. 상당한 인기를 끈 〈스펙테이터〉의 발행부수는 종종 3,000부를 상회하여 광고주들의 관심을 끌었다. 인지조례(1712)에 의해 신문에 세금이 부과되었는데, 이는 지적 활동에 대한 다른 세금제도와 함께 새로 생겨나는 언론의 힘을 구속하는 것이었다.

부과된 세금액은 〈스펙테이터〉의 경우 신문값과 같은 액수에 이르렀으며, 세금으로 인해 신문값이 2배로 인상되어 폐간되었다. 이밖에도 많은 신문사가 도산했으나, 이미 신문은 일상생활의 일부가 되었으므로 높은 세금에도 불구하고 계속 새 신문들이 창간되었다. 1771년 의회 의사록의 공개가 승인되면서부터 신문의 정치면은 더욱 보강되었고, 당파성을 배제한 객관적인 뉴스를 원하는 독자가 늘어나면서, 많은 신문들이 창간되었다.

이 무렵에 창간된 저명한 신문 가운데 〈모닝 포스트 Morning Post〉(1772, 나중에 〈데일리 텔레그래프 Daily Telegraph〉와 합병됨)·〈타임스 The Times〉(1788)·〈옵서버 The Observer〉(1791)는 지금도 계속 발행되고 있다. '문서비방죄'라는 이름으로 언론인을 기소하는 등 검열이 간접적으로 계속되기는 했지만, 최소한 평화시에는 자유언론의 원칙이 굳건하게 확보되었다.

미국의 초기 신문

식민시대에는 영국법의 적용으로 신문 발행이 금지되어 있었다.

그러나 미국이 독립한 후에는 세계 최고수준의 언론자유를 누리게 되었다. 실패로 끝났지만 최초의 신문발행은 1690년 런던 출신의 급진주의자 벤저민 해리스에 의해 시도되었다. 그는 월간지 〈퍼블릭 어커런시스 Publick Occurrences〉를 창간해 외신 및 국내 뉴스를 보도하려 했으나, 곧 매사추세츠 총독에 의해 발행이 중단되었다.

식민당국은 언론자유를 허용할 의사가 없었으며, 관보 이외의 신문은 발행을 승인하려 하지 않았다. 최초의 관보는 〈보스턴 뉴스레터 Boston Newsletter〉(1704)로, 당국은 본국에서 전달되는 소식을 보도하는 데 사용하던 포고문과 팜플렛을 비롯한 여러 종류의 뉴스레터를 여기에 통합했다.

1721년 최초의 독립신문인 〈뉴잉글랜드 쿠런트 New-England Courant〉가 창간되었으며, 〈뉴욕 가제트 New York Gazette〉(1725) 등이 그뒤를 이어 창간되었고 독립전쟁이 발발할 무렵에는 37개의 신문이 창간되었다.

식민지의 언론인들은 새로운 국가의 방향성을 역사적 기록으로 남겨야 한다는 책임의식으로 서로 뉴스를 교환했다.

행정사무소가 없는 곳에서는 인쇄소나 신문사가 지역사회의 중심지 역할을 하기도 했다. 그러나 영국과의 긴장이 고조되면서 신문은 정치적 변화에 밀접하게 개입하게 되었다. 1773년의 보스턴 차사건은 〈보스턴 가제트 Boston Gazette〉의 골방에서 계획되었다고 알려져 있다. 독립 후 새로운 신문이 수없이 창간되었는데, 대부분 특정 정당을 지지했다. 대부분의 시단위 신문이 주간지에서 일간지로 바뀌었는데, 최초의 일간지는 〈펜실베이니아 이브닝 포스트 Pennsylvania Evening Post〉(1783)였다.

미국의 수정헌법은 '언론·출판의 자유'를 특별히 보장하고 있다(외국인규제법과 보안법). 1735년 출판인 예거가 문서비방죄로 기소되었다가 무죄를 선고받은 사건 이후 미국의 신문은 정부를 비판할 권리를 보장받았다. 이후 미국의 신문은 현대적 성격을 지닌 대중지의 전형으로서 세계적인 모범이 되었다.

산업혁명기의 신문

개요

19세기초 유럽이나 미국의 교육받은 시민계층은 비록 비밀신문의 형태이지만, 객관적인 뉴스 보도와 정치논평을 접할 수 있게 되었다.

또한 이 시기에 새로운 전문직업인이 된 뛰어난 작가나 편집인에 의해 정론지의 기본형태가 갖추어졌고, 선정적이기는 하지만 상업적으로 성공한 대중지가 탄생했다. 19세기 내내 신문의 형식을 정립하려는 노력이 계속되었으며, 19세기말 미국과 영국에서는 근대적 형태의 신문사와 제작양식이 확립되었다. 또한 이 시기에 신문은 문학의 영역에서 '사업'의 영역으로 전환되었다.

기술적 진보

인쇄술의 혁명과 교통·통신의 발달로 신문은 주당 수천 부에서 수만 부로 크게 성장했다.

신문에 대한 수요가 늘자 필요는 곧 신문인쇄술의 발명을 낳게 되었다. 1814년 런던의 〈타임스〉는 증기기관을 사용하는 '이중인쇄'(double-press) 방식을 도입하여, 시간당 5,000부를 인쇄하게 되었다. 발매능력이 증대되면서 〈타임스〉의 발행부수는 19세기 중엽에 이르자 5,000부에서 5만 부로 급증했다. 자동 인테르 활자, 저가(低價)의 얇은 두루마리 신문용지를 생산하는 장망초지기(長網抄紙機), 곡면인쇄판, 자동잉크 주입기, 원통형 윤전인쇄기(1865)가 잇달아 발명되면서 손으로 하던 목판인쇄방식은 구식이 되었다.

그러나 보다 본격적인 인쇄기술의 혁명은 오트마 메르겐탈러가 라이노타이프(자동식자주조기)를 발명하여 자동으로 식자를 하면서부터였다.

그때까지는 각 행과 열을 일일이 손으로 짜맞추어 정렬한 후 인쇄를 하고, 다음에 사용하기 위해 활자를 알파벳 순서대로 제자리에 돌려놓아야 했다. 라이노타이프는 이 작업을 자동으로 전환시켜, 수동작업의 긴 과정에 드는 노력과 시간을 절약할 수 있게 했다. 〈뉴욕 트리뷴 New York Tribune〉은 1886년에 최초로 이 기계를 도입했고, 영국에서는 1889년 〈뉴캐슬 크로니클 Newcastle Chronicle〉이 최초로 사용했다.

1895년에는 당시 런던 언론계의 중심지였던 플리트가(街)의 모든 출판업체에서 이 새로운 기계를 사용했다. 라이노타이프의 오퍼레이터는 손으로 작업을 하는 활자공보다 6배나 빨리 판을 짤 수 있었다. 1884년에는 인쇄에 전력을 사용하게 되고, 인쇄뿐 아니라 모든 크기의 신문을 절단하고 접고 묶을 수 있는 기계가 개발되어 인쇄산업은 크게 발전했다.

통신의 발달로 전화나 해저 케이블을 사용하여 도시나 국가간의 뉴스를 신속하게 취합할 수 있게 된 것도 신문산업을 크게 발전시킨 요인이었다(통신 시스템). 특파원을 파견시켜 주요 뉴스원으로 삼던 1815년에는 브뤼셀 부근에서 일어난 사건을 런던에 전달하는 데 보통 4일이 걸렸다. 철도와 전보 같은 다른 통신수단의 개선은 취재기자의 시간·공간 개념을 혁명적으로 변화시켰다.

철도망의 발달로 기자들이 목적지로 빠르게 이동할 수 있었을 뿐 아니라, 신문의 배달도 원활하게 되자 신문은 대중적인 일상 필수품으로 자리잡게 되었다. 영국이나 프랑스 같은 곳에서는 수도에 본부를 둔 거대 신문들이 교통의 발달에 힘입어 광범위한 지역에 신속한 배포·배달이 가능해지면서 전국지로 성장하게 되었다.

근대적 저널리즘의 성립

19세기에 들어서면서 신문기자라는 직업이 훨씬 더 전문적인 직업으로 자리 잡게 되었다.

초창기의 언론인은 혼자서 기사를 작성·편집·인쇄했으나 신문이 성장함에 따라, 기사 취재를 주업무로 하는 전업기자가 대거 채용되었다. 최초의 종군기자 가운데 1명이었던 〈런던 타임스〉의 윌리엄 러셀은 크림 전쟁(1853~56)에 파견되었는데 백의의 천사 나이팅게일이 크림 반도에서 간호를 하기로 결심했던 것은 바로 그의 기사를 읽고 나서였다고 한다.

미국의 남북전쟁(1861~65)에는 150명이 넘는 종군기자가 파견되었다. 종군기자들은 전쟁터에서 열띤 취재경쟁을 벌여 전쟁의 참혹성을 고발했으며, 평화시에는 현장기자들이 과감한 특종기사로 영웅이나 유명인사가 되기도 했다.

때에 따라 여러 달 동안 기자들을 파견시키는 데 드는 비용은 작은 신문사로서는 감당하기에 벅찼다.

이의 해결방법으로 생긴 것이 바로 통신사였다. 프랑스의 사업가인 샤를 아바스는 1835년 주요 유럽 신문의 기사를 번역하여 프랑스 언론에 공급하는 회사를 설립했다. 그후 이 회사는 런던·파리·브뤼셀 등지를 연결하는 전서구(傳書鳩) 업무를 개시하여, 뉴스를 판매하고 광고를 다루는 국제적인 회사로 성장했다. 아바스의 고용인이었던 로이터는 1851년, 해외의 상업정보를 제공하는 회사를 런던에 설립했다(로이터). 이 회사는 전신 및 해저 전신망을 이용하여 언론사에 외신을 공급하는 통신사로 급성장했고, 대영제국의 영토가 확장되면서 이 회사의 취재 영역 또한 확대되었다.

한편 미국의 통신사는 유럽과 매우 다른 방법으로 설립되었다. 뉴욕의 6개 신문사가 평소의 경쟁관계를 유보하고, 멕시코 전쟁(1846~48)의 취재경비를 절감할 목적으로 공동취재를 위한 뉴욕연합통신사(New York Associated Press)를 만들었다. 통신사들은 세계 곳곳의 '현장 뉴스'를 있는 그대로 공급하여 객관적 뉴스 보도의 기준을 확립하는 데 기여했다. 미국에는 외신을 주로 취급하는 통신사 이외에도 특집기사를 제공하는 통신사가 있어서 의학 칼럼이나 서평에서부터 별자리점, 낱말풀이 퀴즈에 이르기까지 다양한 기사를 공급하고 있다.

신문산업의 성장

신문산업이 발달함에 따라 19세기말에는 수백만의 사람들이 신문을 구독하게 되었다.

철도의 발달로 인해 신문을 신속히 수송하게 되었을 뿐만 아니라 시골 오지에도 신문을 보낼 수 있게 되었다. 또한 증기선과 전신을 이용하게 되면서 국가간의 거리도 좁혀졌다. 대중적 내용의 신문이 대량 생산되자 새롭게 부상한 산업노동자도 신문을 구독하기 시작했다. 19세기 말엽에는 몇몇 인기있는 신문의 경우, 발행부수가 100만 부에 육박했으며, 신문업과 광고업은 거대산업으로 성장하게 되었다.

미국의 신문산업

정치적·종교적 박해를 피해 유럽에서 온 이주민이 많았던 미국에는 독립적인 대중 언론을 지향하는 운동이 일찍부터 발달했다.

뉴욕 시에 밀집해 있던 집단이민 인구는 근대 언론의 성격을 형성하려던 시기의 신문에게는 좋은 시장이었다. 1835년 완전한 정치적 자주성을 제창한 최초의 미국 신문 〈뉴욕 헤럴드 New York Herald〉가 창간되었다. 이 신문은 '적절하고, 공정하고, 독자적이며, 과감·온건한 논평을 통해 사건을 기록하도록 노력하며 정치적으로 어떤 정당도 지지하지 않을 것'이라고 천명했다.

〈뉴욕 헤럴드〉는 뉴스와 논평을 간결하고 이해하기 쉬운 문체로 조화시켜 큰 인기를 얻음으로써 창간한 지 얼마 안 되어 발행부수가 3만 부에 이르게 되었다. 1841년에는 〈뉴욕 트리뷴〉이 창간되었다. 〈뉴욕 헤럴드〉는 오락적 요소가 강했으나, 이 신문은 사회운동적인 성격이 강해서 "젊은이들이여, 서부로 가라!"고 주장했으며, 노예제도에 대한 강한 반대를 표명하여 여론에 큰 영향을 미쳤다.

한편 남부의 신문은 남북전쟁 후의 폐허 속에서 시민들의 일체감을 다시 조성하기 위해 노력했다. 당시의 신문은 사주나 편집자의 의견이 강하게 반영되었기 때문에, 사주가 바뀌면 신문의 성격도 바뀌었다. 1833년에 창간된 〈뉴욕 선 New York Sun〉은 '페니페이퍼'라는 대중 저가지로 출발했는데, 창립자인 벤저민 데이는 흥미중심의 '휴먼 스토리'라는 영역을 개척하여 대중적 성공을 거두었다.

1868년에 찰스 다나가 이 신문을 경영하기 시작하면서, 기사의 성격이나 문체 등이 탁월하게 개발되어 주가를 높였다. 〈뉴욕 타임스〉는 오랫동안 〈뉴욕 트리뷴〉이나 〈뉴욕 헤럴드〉의 명성에 가려 있었는데, 민주당 계파 보스의 뇌물제공사건을 폭로하여 언론의 독립성 확보에 기여했다.

당시 〈뉴욕 타임스〉의 편집인이 거절한 뇌물의 액수는 500만 달러라고 보도되었는데, 이 액수만 보아도 언론의 힘이 얼마나 크게 성장했는가를 알 수 있다.

영국의 신문산업

19세기 전반 영국은 유럽에서 유일하게 독립 신문이 자리잡고 있었다.

런던의 〈타임스〉는 어렵게 획득한 권리를 유지하려면 객관성을 견지하고 정부를 올바르게 비판해야 한다는 것을 실증적으로 보여주었다. 1819년 정부가 맨체스터의 정치적 반란을 잔인하게 진압한 피터루 대학살을 공정하게 보도했고, 의회개혁을 주장했으며, 크림 전쟁의 참상을 폭로하는 등 정론지로서 영국 언론계의 모범이 되었다. 〈타임스〉는 또한 기술적인 면에서 새로운 인쇄기계를 선구적으로 도입하여 신속하고 신뢰성 있는 뉴스를 제공했다.

1836년 우편세가 1페니로 줄고 1855년 완전히 폐지되어 기존 신문의 발행부수가 증가하는 한편 새로운 신문이 활발하게 창간되었다. 새로 창간된 신문의 대다수는 싸구려 폭로지로서 창간되자마자 곧 폐간되었다. 이들 신간 신문들 가운데 예외적인 것으로 〈뉴스 오브 더 월드 News of the World〉(1843)라는 화제를 일으킨 일요신문이 있는데, 1세기 이상 일요신문계의 선두를 지켰다. 당시에 등장한 특징적인 페니 페이퍼로 〈데일리 텔레그래프〉(1855)가 있다.

이 신문은 진지한 뉴스와 수준높은 논평으로 〈타임스〉와 경쟁했는데, 가격은 〈타임스〉의 1/4에 불과했다.

유럽의 신문산업

19세기 전반에 걸쳐 유럽의 군주들은 대중폭동을 두려워하여 언론을 경계했다.

대중신문의 첫 징조는 에밀 드 지라르댕이 설립한 〈프레스 La Presse〉(1836)였다. 최초의 신문재벌 가운데 한 사람인 지라르댕은 특집기사와 연속기획물을 새로 도입해 발행부수를 2만 부로 증가시켜 신문의 단가를 낮추었다. 비슷한 시기에 〈르뷔 드 파리 Revue de Paris〉(1829)와 자유주의 일간지 〈콩스티튀시오넬 Le Constitutionnel〉(1835) 등이 창간되었다.

프랑스의 야심만만한 작가들은 이런 신문에 글을 기고하여 문학적인 재능을 인정받아 인기를 누리기도 했는데, 특히 1850년 신문의 기사작성자 명기를 의무화한 탕기법(Tanguy Law) 제정에 따라 이런 경향은 더욱더 짙어졌다. 오늘날에도 프랑스 신문은 이러한 전통이 남아 있어 문학적 성격이 강한 반면 정치·경제 관계 뉴스가 다소 등한시되는 경향이 있다.

독일은 통일되지 못한 상태에서 검열이 존속하여 언론이 탄압을 받고 있었으나, 독립 일간신문인 〈알게마이네 차이퉁 Allgemeine Zeitung〉(1798)이 창간되어 광범위한 영향력을 미치게 되었다.

스웨덴에는 1766년부터 언론자유가 확립되었으나, 1830년에야 최초의 정론지 〈아프톤블라테트 Aftonbladet〉가 창간되었다.

19세기 중반 각 나라에서 검열제도가 폐지되면서 유력지들이 창간되기 시작했는데, 이들 중 다수는 지금도 발행되고 있다. 〈피가로 Le Figaro〉(1854, 파리)·〈프랑크푸르터 차이퉁 Frankfurter Zeitung〉(1856)·〈푀플 Le Peuple〉(브뤼셀, 창립연도 미상) 등이 당시에 창간된 신문이다.

스페인과 포르투갈에는 검열이 존속하여 진정한 언론자유가 주어지지 못했으며, 차르 체제하의 러시아도 역시 마찬가지였다. 알렉산드르 2세가 잠시 검열을 완화하자(1855~65) 많은 신문이 창간되었으나, 언론자유가 급진적 사상을 전파시킨다는 이유로 다시 탄압을 가했다. 이후 러시아의 신문은 언론으로서의 본연의 임무보다는 문학적 성격을 띠게 되었다.

대중신문의 시대

개요

1866년 라이노타이프 기계가 도입되면서 이전에는 영국과 미국에만 국한되었던 발행부수의 증가가 여타 산업국가에서도 나타나기 시작했다.

미국에서는 선정주의 신문이 등장하여 판매기록이 잇달아 경신되었으며, 급기야 '옐로 저널리즘'(Yellow Journalism)이 탄생했다. 영국에서는 19세기 후반에 이르자 〈타임스〉나 〈데일리 텔레그래프〉 같은 신문의 발행부수가 10만 부를 기록하게 되었다. 신문은 이전의 문학성을 탈피하고 대중시장산업의 일부가 되었다. 이러한 경향은 1890년대 '신문왕'의 등장으로 입증되는데, 신문왕이란 광고수입을 중시하고 비정통적인 방법으로 독자를 확보하는 여러 개의 신문을 소유한 사업가를 일컫는다.

미국

1880~1900년의 20년 동안 미국의 신문수는 850종에서 2,000종으로 2배 이상 증가했다.

지역사회에서 발간되는 소규모의 주간신문 이외에도 주요도시는 모두 일간신문을 갖게 되었으며, 대도시에서는 여러 신문이 발행부수 경쟁을 벌였다. 뉴욕의 신문업계는 헝가리 이민계인 조지프 퓰리처가 등장하면서부터 큰 변화를 맞게 되었다. 미국 언론에 막대한 영향을 끼친 인물로 꼽히는 퓰리처는 적자에 허덕이던 〈뉴욕 월드 New York World〉를 인수하여 3년 안에 1만 5,000부에서 25만 부로 발행부수를 증가시켰다.

이것은 당시 세계 최고의 발행부수였다. 흥미거리와 사회성있는 기사를 연재하면서 퓰리처는 이미 확립된 선정주의와 이상주의 양식을 혼합했으며, 편집권의 독립성을 높여 이전의 〈뉴욕 트리뷴〉이나 〈뉴욕 헤럴드〉가 도입한 '재미있는 신문'으로서의 기반을 공고히 했다.

퓰리처가 정치적·사회적 부정을 폭로하여 개혁을 지향했던 것에 비해, 또다른 신문재벌인 윌리엄 허스트는 특종기사를 창조해내기 위해 극단적인 방법도 마다하지 않았다.

1895년 뉴욕 신문계에 뛰어든 허스트는 사실의 진실성 여부를 무시하는 한이 있더라도 발행부수를 증가시킬 수 있는 사건을 선호했다(뉴욕저널, 미국-스페인 전쟁). 1898년 허스트가 발행하던 〈모닝 저널 Morning Journal〉이 퓰리처의 〈뉴욕 월드〉와 발행부수 경쟁을 벌이게 되면서, 〈모닝 저널〉은 미국과 스페인 사이의 정치적 긴장을 왜곡 보도하여 국민을 흥분 상태로 몰고갔으며, 결국 쿠바와의 전쟁이 벌어지도록 했다.

허스트는 이목을 끄는 헤드라인과 흥미위주의 기사를 비롯해 여러 가지 전술을 도입했다. 특히 옐로 저널에서 중요시하는 시각적 요소, 즉 만화·그래픽·일러스트레이트 등을 도입했으며, 일요 특집판을 새로 창안해 흥미본위의 휴먼 스토리나 만화를 게재했다.

이런 옐로 저널의 공세 속에서 일부 신문, 특히 합리적 태도를 견지하는 정론지들은 발행부수가 감소할 수밖에 없었다.

이중 하나가 〈뉴욕 타임스〉인데, 이 신문은 1896년 실업계의 거물인 아돌프 옥스가 인수한 이후 유력지로서의 선두적인 위치를 다시 찾았다. "뉴스다운 뉴스로 아침 식탁을 더럽히지 않는 신문"이라는 슬로건을 내세워 정론지로서의 보도 의지를 천명했다. 1900년경 미국에는 6명의 유명한 신문재벌이 있었다.

앞서 언급한 허스트는 한때 42개의 신문사를 거느린 거대한 신문재벌이었다. 에드워드 스크립스는 재정이 부실한 소규모 신문을 구입하여, 발행부수가 증가하는 만큼 이윤을 나눈다는 조건으로 젊고 유능한 편집인을 기용해 신문을 재건해나가는 방식으로 거대한 신문 체인을 거느리게 되었다. 스크립스는 그의 신문이 진정으로 대중에게 봉사하기를 바랐으며, 신문업으로 축재했지만, 이윤만을 추구하지는 않았다.

그러나 신문 체인의 소유가 유리한 조건으로 신문용지를 구입할 수 있을 뿐 아니라 연합 기사를 최대한 활용할 수 있는 등 많은 상업적 이점을 갖는다는 사실이 명백히 드러나면서 경쟁지나 다른 나라의 신문 소유주들도 스크립스의 방식을 채택했다. 또한 신문업이 경제적으로 많은 이윤을 남기게 되자 상업적 동기에서 외부 투자가들이 참여하게 되었다.

이런 새로운 유형의 소유주로는 1916~24년에 많은 신문사를 구입하고 합병한 프랭크 먼시가 있다. 미국의 작가이자 편집장인 윌리엄 화이트는 먼시나 그 부류의 사람들을 "정육업자의 재능, 환전상의 도덕관념, 청부업자의 매너를 가진 사람들"이라고 평했다.

신문사가 거대 출판그룹에 상업적으로 합병되는 현상은 제1차 세계대전 후에도 계속되어 발행부수 경쟁이 더욱 심해졌다.

1919년 처음 창간된 〈뉴욕 데일리 뉴스 New York Daily News〉는 조지프 패터슨이 소유하게 되면서 섹스나 선정적인 기사를 주로 다루었으며, 1924년에 창간된 허스트의 〈데일리 미러 Daily Mirror〉는 맥파든의 〈데일리 그래픽 Daily Graphic〉과 치열한 경쟁을 보였다. 〈데일리 그래픽〉은 1932년 폐간되었으며, 〈뉴욕 데일리 뉴스〉는 1963년 〈데일리 미러〉와 합병해, 오스트레일리아의 루퍼트 머독이 소유한 국제적인 언론제국의 일부가 되었다.

합병과 함께 신문 제호도 합쳐지거나 완전히 개정되는 경우가 많았다. 광범위한 발행부수를 자랑하는 신문들은 거대 광고주의 관심을 모으게 되었고, 이는 다시 소규모 신문사를 도태시키면서 소수의 거대 신문사를 등장시켰다.

새로운 소유양식으로 생겨난 결과 가운데 하나는 편집자이자 소유주로서 전문적인 편집자의 역할과 경영자의 역할이 통합되었던 옛 신문재벌이 점차 사라진 것이다. 편집자의 개인적 영향력은 약해지고, 칼럼니스트들이 명성을 얻게 되었다.

1920년대의 영향력있는 정치 칼럼니스트로는 〈유나이티드 스테이츠 뉴스 United States News〉의 데이비스 로렌스, 〈볼티모어 선 Baltimore Sun〉의 프랭크 켄트, 〈뉴욕 월드〉의 월터 리프만 등이 있다. 이들은 주요 신문 체인에 칼럼이나 기사를 기고했으며, 미국에서 상당한 영향력을 행사했다.

영국

영국에서는 선정적인 대중지가 비교적 뒤늦게 등장했다.

인지세가 폐지된 1855년부터 신문업계는 새로운 도약 시기를 맞게 되었다. 그에 앞서 이미 1853년에 광고세가 폐지되어 좀더 자유로운 분위기가 확산되어감에 따라 모든 종류의 신문에 대한 수요가 전국적으로 증가했다. 세금이 폐지되자 신문가격이 인하되었으며, 그것만으로도 당분간 판매부수가 크게 증가할 수 있었다. 1861년 〈데일리 텔레그래프〉의 판매는 하루 평균 13만 부로 〈타임스〉의 2배에 달했다. 신문에 대한 세금의 폐지로 〈데일리 텔레그래프〉는 연간 1만 2,000파운드의 추가수입을 얻게 되었다.

1877년 〈데일리 텔레그래프〉의 발행부수는 24만 부에 달해 당시 세계 최고를 기록했다. 이 신문은 지면의 절반 이상을 의회 의사록으로 할당한 정통 일간지로서 〈타임스〉와 마찬가지로 새롭게 부상하는 중산계층을 주된 구독자로 하고 있었으며, 당시 최고 작가들의 작품을 실었다. 언론의 독립성은 잘 유지되고 있었으나, 글래드스턴과 디즈데일리 사이에 정당간의 정치적 긴장이 첨예화되면서 각 신문도 정치적 색채를 띠게 되었고, 아울러 판매부수도 자극을 받아 증가했다.

19세기 후반이 되자 영국의 신문도 새로운 기법을 시도하게 되었다.

1888년 반 페니짜리 석간신문 〈스타 Star〉가 창간되었다. 이전의 어떤 신문보다도 폭넓은 구독자를 대상으로 한 이 신문은 흥미거리의 휴먼 스토리를 강조하면서도 간결하고 생동감있는 문체로 주목을 끌었다. 석간신문 〈펠 멜 가제트 Pall Mall Gazette〉 또한 미국식 전술을 사용했는데, 〈현대의 바빌론에 바친 처녀 제물〉이라는 연속기획물에서 기자가 직접 뚜쟁이 노릇을 하며 런던의 미성년 매춘실태를 폭로했다.

그결과 담당기자는 실형을 선고받았다. 초기 언론의 취재조사활동의 실례인 이 사건으로 의회는 1885년 미성년자보호를 명시한 형사법 개정안을 통과시켰다. 이 사건은 사회정의를 실현하는 언론의 사회 계도적 역할에 대한 좋은 본보기가 되었다.

19세기말에서 20세기초에 걸쳐 영국 최초의 신문재벌이라 할 수 있는 앨프레드 함즈워스(나중에 노스클리프 경이 됨)가 등장하면서 영국의 신문도 대중화시대를 맞게 되었다. 그는 계속해서 〈데일리 메일〉·〈데일리 미러〉·〈타임스〉·〈옵서버〉 등을 소유했다.

23세에 첫 잡지를 발간한 그는 짧은 문장, 짧은 단락, 짧은 기사라는 새로운 편집기법을 도입하여 1870년 교육법에 따라 의무교육을 받게 된 영국의 대중 속으로 파고들었다. 1894년 〈이브닝 뉴스 Evening News〉를 구입하여, 독특한 편집양식에 미국의 옐로 저널 기법을 결합하여 1년 만에 발행부수를 4배로 증가시켰다. 1896년에 구입한 〈데일리 메일〉은 3년 만에 하루 발행부수가 50만 부에 이르러 당시 최고기록의 2배를 상회하는 신기록을 수립했으며, 보어 전쟁(1899~1902) 기간에는 100만 부 이상을 팔았다.

'1페니 신문을 반 페니에'라는 구호를 내건 〈데일리 메일〉은 광고에서 소요경비의 대부분을 얻을 수 있었기 때문에 독자에게 반 페니에 공급할 수 있었다. 이 신문은 신문 판매대금보다 광고수입을 주요재원으로 삼은 최초의 영국 신문이었으며, 공인회계사에게 독자적으로 발행부수를 공인받아 공표한 최초의 신문이었다. 이러한 수치는 광고주로 하여금 충분한 수의 독자에게 광고가 전달될 수 있다는 확신을 주어, 광고료가 올라도 많은 광고주를 확보할 수 있었다.

〈데일리 메일〉은 '바쁜 사람들의 일간지'를 표방하여 '쉽고 분명하게 표현한다'는 기사작성원칙을 세웠다. 이러한 목표를 달성하기 위해 부편집인이라는 새로운 형태의 언론인을 두어 사시(社是)에 맞게 기사를 다시 쓰고 표제를 달았으며, 필요하다면 원래의 기사에 약간의 '양념'을 더했다.

함즈워스는 또한 타블로이드판 신문을 도입하여 20세기 대중지에 혁신을 가져왔다.

타블로이드판이란 기존의 신문크기를 절반으로 줄인 것으로, 독자들이 다루기 편할 뿐 아니라, 새로운 편집에 의한 간략한 기사를 싣기에 알맞는 것이었다. 타블로이드판 신문으로 첫번째 성공을 거둔 것은 함즈워스의 〈데일리 미러〉(1903)였다. 원래 '여성'전용 신문으로 시작한 〈데일리 미러〉는 고전을 면치 못했는데, 타블로이드판으로 개정되면서 신문값을 반 페니로 내리고 사진을 많이 게재하여 새로운 형태의 사진신문으로 큰 성공을 거두어 1914년 발행부수가 100만 부에 달했다.

미국의 신문재벌들처럼 함즈워스도 자기 신문의 제작에 끊임없이 간여하기를 좋아하여 〈데일리 메일〉이나 〈데일리 미러〉, 〈타임스〉(1908년부터 소유)나 〈옵서버〉(1905년부터 소유)의 편집진에게 직접 지시하기도 했다.

제1차 세계대전이 발발하자 언론에 게재할 전쟁정보를 통제하기 위해 정부차원의 언론국이 설치되었고, 군사정보를 보호하기 위해 어느 정도의 검열이 불가피한 상황이었는데도 함즈워스는 이에 굴하지 않고 과감히 맞서 군수품 부족을 폭로하기도 했다. 이러한 도전이 정부로부터 언론의 독립성을 유지하는 데 큰 힘이 되었지만, 소유주의 영향력이 언론자유에 중요한 걸림돌이 되는 현상이 나타났다.

제1차 세계대전이 끝나고 자유무역, 영연방 내의 무역문제, 영국의 유럽 공도체(EC) 가입문제 등이 대두되자 여러 사주들이 자신의 견해를 소유 신문사를 통해 공공연히 주장했다.

미국의 '발행부수 전쟁'이 1930년대에는 영국으로 번져 여러 신문사들은 새로운 독자를 얻기 위해 사은품을 제공하거나 상금을 주기도 했으며 함즈워스 같은 이는 일찍이 1890년대에 그날의 영국 은행 금(金)시세를 맞추는 사람에게 상금을 주었다. 신문협회로부터 비난을 받으면서도 각 신문사는 치열한 경쟁을 벌여나가, 1930년대말에는 사회의 전계층을 대상으로 하는 전국지체제가 정립되었다.

현대의 신문

개요

제2차 세계대전 이후 신문제작방식은 산업혁명으로 이루어진 근대적 방식에 일대 전환을 맞게 되었다.

전자기술의 발달로 신문의 제작·편집·인쇄 방법이 혁신되었으며, 한편으로는 정보·뉴스의 전달이나 광고매체로서 라디오나 텔레비전과 치열한 경쟁을 벌이게 되었다.

기술의 발달

컴퓨터와 전자통신기술은 현대신문의 제작과정을 크게 변화시켰다.

이런 기술은 신문의 질 자체를 변화시켰을 뿐 아니라, 신문산업의 재정과 전통적인 인쇄방법에도 큰 영향을 미쳤다. 1930년대 월터 모리가 텔레타이프기를 개발한 것이 기술변혁의 신호탄이라 할 수 있는데, 이 기계는 전보방식을 발달시킨 형태였다. 이 기계는 현장에 파견되어 있는 기자나 로이터, AP 같은 통신사가 뉴스 아이템의 초안을 멀리 떨어진 편집국에 보내는 데 널리 사용했다(원격통신 시스템). 텔레타이프기를 사용하면, 전선을 통해 보내지는 신호에 부호화된 지시가 실려 라이노타이프 기계로 전해지게 된다.

부호는 다시 자동으로 문자화되어 인쇄준비가 된다. 그러므로 기자들이 '직접' 인쇄실로 기사를 보낼 수 있게 되어 라이노타이프의 오퍼레이터가 다시 타이프할 필요가 없어졌고, 신문사의 입장에서는 시간과 비용을 절감할 수 있었다.

그러나 기자가 작성한 원고가 곧바로 인쇄될 수 있기까지는 보다 정교한 컴퓨터 및 컴퓨터 프로그램의 개발이 선행되어야 했다. 1946년 최초의 사진식자기술이 개발되었다.

이 방식을 사용하면 기사의 영상이 복사기를 통해 전달되기 때문에 곧바로 인쇄할 수 있었다. 기술적 진보는 1970년대에 가속화되어 신문사에서 편리하게 사용할 수 있는 컴퓨터와 컴퓨터 프로그램이 도입되었으며, 많은 신문사가 19세기 방식의 인쇄 시스템에서 새로운 컴퓨터 시스템으로 교체했다.

현대의 신문사에서는 기자들이 각자의 책상 위에 주 컴퓨터와 연결된 단말기를 비치하고 있다.

기자는 기사를 작성하면서 같은 주제에 대해 저장된 과거의 기사를 찾아볼 수 있으며, 편집기자들도 레이아웃 전용 단말기로 지면에 알맞게 기사가 배치될 때까지 화면에서 자유롭게 조정할 수 있게 되었다. 기사작성과 편집이 완료되면, 단추 하나만을 눌러 지면을 그대로 주 컴퓨터에 전달해 인쇄할 수 있다.

이러한 직접입력과정을 통해 신문의 제작시간은 매우 단축되었다.

이 새로운 기술은 신문제작의 다른 측면에도 크게 기여하여, 광고주는 전화선을 통해 신문사로 광고를 보낼 수 있게 되었고, 현장의 기자는 휴대용 단말기로 자료를 찾아보거나 작성한 기사를 송신할 수 있게 되었다. 마찬가지 방법을 사용하여 통신사는 케이블이나 인공위성으로 기사를 세계 곳곳의 신문사로 보내게 되었다. 멀리 떨어진 지역에 신문 전면을 그대로 전송할 수 있게 됨에 따라 편집국 근처에 반드시 인쇄시설을 갖추어야 할 필요가 없어져, 지사를 운영하는 데 필요한 부동산 및 임대비용이 절감되었다.

동일한 신문을 다른 도시나 다른 대륙에서 동시에 발간할 수 있게 되어 영국의 〈파이낸셜 타임스 Financial Times〉나 미국의 〈월 스트리트 저널 Wall Street Journal〉 같은 신문은 세계 여러 지역에서 동시에 발간되고 있다.

경영상의 변화

새로운 기술의 도입은 전통적으로 가장 강력한 노조였던 인쇄노조로부터 강한 반발을 불러일으켰다.

초기에는 폐기처분된 라이노타이프 기계의 오퍼레이터들이 무더운 기계실에서 사무실로 승진되어 컴퓨터 키보드를 조작하는 법을 재교육받았다. 그러나 이런 기능은 컴퓨터가 더욱 개발되어 사용하기 쉬워지면서 쓸모없게 되었다. 컴퓨터가 신문제작의 기본 기능을 점점 더 많이 담당하게 됨에 따라 사주들은 숙련공을 해고하고 타자수 같은 저임금의 비숙련공을 고용하게 되었다.

인쇄와 관련된 여러 기술자들과 식자공은 조간지의 경우에는 야근을 해야 했고, 기술이 있었기 때문에 높은 임금을 받았다. 기술혁신으로 신문인쇄분야에서 인원이 남아돌게 되자, 노조는 작업의 경계를 엄격하게 구분했으며(특정 작업은 반드시 특정 고용인이 하도록 규정) 노동시간이나 조건을 상세하게 정할 것을 요구했다. 파업을 일으킬 경우, 단 하루만 신문이 나오지 않아도 구독률에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 사주에 대한 강력한 무기로 이용되었다.

1960년대에는 비용의 상승으로 많은 신문이 폐간되었으며, 신문 소유주는 다양한 업종의 회사와 겸업을 하는 경우가 많아졌다.

발행부수가 많아도 광고수입이 적거나 생산원가가 높아질 경우에는 신문사가 유지될 수 없었다. 일부 유명한 신문은 다른 계열회사로부터 재정을 지원받기도 했으며, 권위있는 신문도 자주 소유자가 바뀌었다. 예를 들어 영국의 〈타임스〉는 1966년 캐나다의 재벌 그룹에 매각되었으며, 다시 1979년 오스트레일리아의 언론재벌인 머독의 소유가 되었다.

머독은 인쇄노조의 힘을 분쇄하기 위해 〈타임스〉의 본사를 이전하고 새로운 기술을 사용하여 신문을 제작·인쇄했다.

라디오와 텔레비전이 처음 등장했을 때에는 신문이 타격을 입을 것이라는 우려가 깊었으나, 신문은 여전히 널리 읽히고 있으며, 광고주 역시 지속적으로 신문을 이용하고 있다. 라디오나 텔레비전이 방영할 수 있는 광고의 양은 제한되어 있기 때문에, 여전히 신문이나 잡지의 광고역할은 중요하다.

신문은 소규모 광고주를 위한 지면을 새로 만들었고, 특히 지역신문은 구인광고, 부동산 등의 광고를 싣기 원하는 소규모 사업체에게 꼭 필요하다. 1970년대 이후의 가장 특징적인 발달은 무료신문의 보급이다. 무료신문은 전적으로 광고수입에 의존하여 컴퓨터 기술로 소규모 신문사에서 제작해 가정 또는 공공장소에 무료로 배포하는 신문을 의미한다. 컬러 사진의 광고효과가 보다 더 높기 때문에 많은 신문이 컬러면을 제작하기 시작했다.

광고확보 이외에도 신문은 라디오나 텔레비전을 통해 뉴스를 듣는 독자들을 붙잡기 위해 내용상의 개혁을 단행해야 했다. 현대의 독자들은 처음부터 끝까지 읽기보다는 특정란을 보기 위해 신문을 사는 경우가 많다. 독자들은 스포츠면·경마예상기사·점성술·구인광고·가십란 또는 라디오나 텔레비전 프로그램 등 특정기사를 읽고 싶어한다.

신문에 영향을 미치는 또하나의 사회적 변화는 여가시간의 증가이다. 근무시간이 줄고 휴가가 길어짐에 따라 독서시간이 늘어나서 1명의 독자가 여러 신문을 구독하게 되었으며, 원예·조리·운동 등 다양한 여가를 즐기게 되었다. 신문은 이런 활동에 대한 특집기사를 특히 주말판에 집중적으로 실어 독자의 요구에 부응하고 있다. 해외여행이 보편화되어 유명한 관광지에 대한 정보를 원하는 독자도 늘고 있다.

스포츠면은 현대 신문에 있어 필수적인 면으로 자리를 잡았다. 그러나 여가활동에 대한 지면이 늘어난다고 하여 뉴스나 특집기사, 논평면이 줄지는 않았다. 기술의 진보로 신문을 증면하는 것이 가능하기 때문이다.

신문의 역할

제2차 세계대전이 발발하기 전까지 수년 간 신문은 정치적·경제적 제재조치로 인한 사회의 암울한 분위기의 영향을 받았다.

영국의 〈타임스〉 조차 정부 정책을 지지하는 여당 홍보지로 전락했고 〈데일리 미러〉만이 유일하게 유럽의 정치외교·경제, 사건을 심층보도했다. 유럽 대륙의 언론은 심한 통제를 받아 정부의 지시대로 보도할 수밖에 없었다. 독일·이탈리아·스페인·포르투갈의 신문은 파시즘 정권으로부터 엄격한 검열을 받아야 했으며, 소련에서는 상이한 정치체제로 인해 비슷한 통제를 받았다.

제2차 세계대전중에는 예상했던 대로 뉴스 보도에 대한 단속이 가해졌으나, 미국이나 영국의 경우에는 제1차 세계대전 때보다는 자유로운 정보유통이 보장되었다. 영국의 정보부와 미국의 전시정보국은 막대한 양의 공식 뉴스와 선전물을 발행했다.

미국에서는 검열국이 '미국 언론을 위한 전시 법령'을 제정했으나, 영국에서는 신문사가 자발적으로 자체검열을 하는 분위기가 널리 퍼져 있었다. 현대와 마찬가지로 제2차 세계대전을 통해 영웅적 종군기자들이 탄생했으며, 사진이 전쟁의 참상을 보도하는 데 있어 큰 비중을 차지하게 되었다.

제3세계의 개발도상국에서 언론은 국가적 사업에 대한 청사진을 널리 제시하고 문맹을 퇴치하여 문자를 보급하는 데 있어 매우 중요한 역할을 했다.

그러나 이들 제3세계 국가에서는 비판적인 견해를 탄압하는 경우가 흔히 나타났다. 언론의 자유는 산업화된 서방세계에 있어서도 결코 완벽하게 보장되고 있지는 못하다. 명예훼손이나 국가기밀에 대한 제한 이외에도 뉴스의 발표금지나 정보를 제한하는 현상은 군사적 긴장이 고조되는 경우에 일반적으로 나타난다. 옛 동구권이나 중국의 공산주의자들은 서방의 언론이 부유한 소수에 의해 보도내용을 통제당하고 있기 때문에 언론자유란 환상에 불과하며, 공산주의 국가에서야말로 진정한 언론의 자유가 보장되어 있다고 주장한다.

사실 신문사의 소유권이 독점상태인 나라나 일부 서방국가의 경우처럼 소수의 조직에 의해 통제되는 경우에는 진실의 왜곡이 발생할 수도 있다. 그러나 새로운 기술의 개발은 훨씬 다양한 신문의 발행을 가능하게 하여 이에 대한 해결책을 제시하고 있다. 신기술에 의해 발행되는 많은 신생신문은 무시되고 있는 소수의 견해를 널리 알리는 데 도움을 준다.

이러한 새로운 경향 속에서도 전통있는 정론지들은 현안에 대한 깊이있는 보도와 분석, 의견을 제시하기 위해 부단히 노력하고 있다.

신문이 보도하는 경제·문화·사회 면의 수준도 독자의 수준이 높아짐에 따라 점점 발전하고 있다. 사회의 빠른 변화 속에서도 신문은 여전히 토론의 장으로서, 창조적 표현의 매체로서, 또한 문자언어의 수호자로서 그 역할을 수행해 나가고 있다.

한국의 신문

초기의 신문

동아시아의 중국이나 일본과 마찬가지로 한국에도 근대적 신문이 출현하기 전에 신문의 전단계라 할 수 있는 관보가 있었다.

문헌에 의하면 조선시대에 승정원에서 〈조보 朝報〉라는 관보를 발행하여 조정의 중요행사, 관리의 임명 등 승정원의 주요 업무내용을 발표했다. 또한 이를 필사하여 지방에 전달, 각 고을의 유지들에게 중앙의 소식을 전했다. 〈조보〉는 1894년 갑신정변으로 승정원이 폐지되면서 다른 형태의 관보로 대체되었다.

근대적 신문

1883년 서울에 박문국이 설치되고 같은 해 10월 30일 최초의 근대신문인 〈한성순보 漢城旬報〉가 창간되었다.

활자와 인쇄기 등을 일본에서 들여와 조정에서 발행한 〈한성순보〉는 월 3회 발행되었으며, 순한문을 사용한 일종의 관영신문이었다. 내용은 국내 정세, 물가시세표, 사회면 기사, 각국 외신, 논설 등으로 이루어졌고, 논설에서는 서양 각국의 지리·과학·정치·문화 등을 해설했다. 그러나 1884년 갑신정변의 실패로 박문국 시설이 파괴되어 〈한성순보〉는 발행 1년 만에 폐간되었다.

발행기간이 짧고 조정에서 발행했으며, 한문을 사용했다는 한계는 있으나, 〈한성순보〉는 대체로 근대신문의 조건을 갖추고 있었고, 내용면에서도 근대사상으로 무장되어 있어 우리나라 최초의 근대신문으로 인정받고 있다. 1886년 1월 25일 〈한성순보〉의 뒤를 이어 최초의 주간신문인 〈한성주보 漢城週報〉가 창간되었다. 〈한성주보〉는 한문을 주로 사용했지만 국한문 혼용기사, 때로는 순한글 기사도 싣는 등 좀더 발전된 형식을 지녔으나 적자로 말미암아 1888년 박문국이 폐지되면서 함께 폐간되었다.

민간지의 발생

1896년 4월 7일, 갑신정변에 참여했던 개화파 서재필의 주도로 한국 최초의 민간신문인 〈독립신문 獨立新聞〉이 창간되었다.

〈독립신문〉은 순한글을 사용한 격일간지로 1면에 논설 및 광고, 2·3면에 관보 및 외국통신과 잡보(사회면 기사)를 실었고, 4면은 영문으로 편집했다. 또한 영자판 〈인디펜던트 The Independent〉를 별도로 발간했다. 보도기사보다 논설에 비중을 둔 것은 이 신문의 계몽적 성격을 보여준다. 〈독립신문〉은 그 성격과 내용에서 한국 신문사상 획기적인 업적을 남겼다.

우선 수천 년 동안 사용한 한문을 쓰지 않고 순한글을 사용하여 대중성을 높였으며, 언문일치에 기여했다. 영문판을 발간하여 외국인에게 국내의 현실과 여론을 알리기도 했다. 근대화와 민족주의의 고취에 제작의도를 두었던 이 신문은 끊임없이 외국세력의 침입에 항변하고 조선의 자주독립을 외치는 등 민족신문의 효시로서 역할을 다했다.

1898년부터 일간으로 바꾸어 발행하다가 정부가 매수하여 1899년 12월 4일자로 폐간되었다.

〈독립신문〉 이후 잇달아 한글로 된 민간신문이 창간되었다. 1898년 한국 최초의 일간신문인 〈매일신문〉이 창간되었으며, 계속하여 같은 해에 〈대한황성신문〉·〈제국신문〉 등의 일간신문이 발간되기 시작했다. 장지연 등이 〈대한황성신문〉을 인수하여 〈황성신문 皇城新聞〉으로 개정했는데, 이 신문은 국한문혼용체로 중류계급 이상의 지식인을 대상으로 했으며, 〈제국신문〉은 순한글 신문으로 중류 이하의 일반 대중과 부녀자층을 대상으로 혁신적인 논조를 펴면서 1910년 한일합병 전까지 계속 발간되었다.

1904년 러일전쟁이 발발하면서 일제는 한국 침략의 야욕을 공공연하게 드러냈고, 언론은 이에 맞서 항일운동을 본격적으로 전개했다.

이무렵인 1904년 7월 16일 〈대한매일신보 大韓每日申報〉가 창간되었다. 영국인 E.T. 베셀을 사장으로 하여 양기탁이 총무를 맡은 이 신문은 영국인 명의로 발행했기 때문에 검열을 피해 강경한 반일논조를 펼 수 있었다. 1905년 러일전쟁에서 일본이 승리한 후 강압적으로 을사조약이 체결되자 장지연은 〈황성신문〉에 〈시일야방성대곡 是日也放聲大哭〉이라는 논설을 써서 구속되고 신문은 정간을 당했으며, 〈대한매일신보〉 등의 신문도 일제히 일본을 비난했다.

1906년 천도교 계열에서 창간한 〈만세보 萬歲報〉 역시 민족주의적 신문이었으며, 이인직의 〈혈의 누〉를 연재하여 신문소설의 효시를 이루었다. 항일 민족신문들이 일본의 침략성을 규탄하고 배일사상을 고취하며 통감정치를 비난 공격하는 등 언론을 통한 구국운동이 계속되자 일본은 이에 대한 대응책으로 일본인들로 하여금 〈대한일보 大韓日報〉·〈대동신문 大東新聞〉·〈동양신문〉 등의 신문을 발행하게 했다. 일진회가 창간한 〈대한신보 大韓新報〉, 이완용 내각의 기관지격인 〈대한신문 大韓新聞〉은 한국인이 발행한 매국적 친일신문이었다.

한편 1907년 7월에는 '신문지법'을 제정하여 신문에 대한 탄압수단으로 이용했다. 그러나 〈대한매일신보〉·〈황성신문〉·〈제국신문 帝國新聞〉·〈만세보〉 등은 합심하여 일제의 침략정책을 공격하고 민족의 자립과 단결을 위해 노력했다. 특히 〈대한매일신보〉는 통감정책을 격렬하게 비판하여 양기탁이 구속되는 등 수난을 당했다.

수난 속에서도 꿋꿋이 존속하던 민간신문은 1910년 한일합병이 강행되면서 모두 폐간되었다.

일제 초기(1910~20)

1910년 한국이 일본의 식민지가 되면서 대부분의 신문은 강제 폐간을 당했다(일제강점기). 총독부는 〈대한매일신보〉의 제호를 〈매일신보 每日申報〉로 바꾸어 기관지로 삼았을 뿐, 나머지는 모두 폐간시켰다.

일본계 신문도 보상을 하고 폐간시켜 당시 인구 1,240만의 한국인을 위한 국문지는 서울의 〈매일신보〉와 진주의 〈경남일보 慶南日報〉 2개에 그쳤으며 발행부수도 각각 3,000부 미만이었다. 그러나 인구 16만의 재한일본인을 위한 일본어 신문은 대도시마다 발행되어 모두 16개의 신문사가 있었다. 이러한 일제의 언론정책하에서 한국 국민은 외부세계와 완전히 격리된 상태였고, 한국 언론은 암흑기를 맞게 되었다.

3·1운동 이후(1920~40)

3·1운동으로 촉발된 독립만세운동이 전국에서 일어나자 일제는 소위 '문화정치'라는 구호를 내걸고 한국 국민에 대한 회유정책을 쓰게 되었다.

그 하나로 한국인에게 3개의 민간지 발행을 허가했다. 1920년 1월 총독부 경무국은 민족주의 진영의 이상협 등에게 〈동아일보 東亞日報〉를, 조일동화주의 단체인 대정실업친목회의 예종석에게 〈조선일보 朝鮮日報〉를, 신일본주의를 표방하는 국민협회의 민원식에게 〈시사신문 時事新聞〉을 각각 허가했다. 이 가운데 〈조선일보〉가 1920년 3월 5일 창간호를 냈고, 4월 1일에는 〈동아일보〉가 〈시사신문〉과 함께 창간되었다.

이들 모두는 4면의 타블로이드판 크기로 발행했으며, 국한문혼용체를 사용했다. 김성수를 중심으로 발간이 추진된 〈동아일보〉는 창간사에서 '조선 민족의 표현기관으로 자임하노라', '민족주의를 지지하노라', '문화주의를 제창하노라'는 3대주지를 밝히고 처음부터 민족 대변지로서의 성격을 분명히 하여, 창간 5일 만에 1차 정간을 당하는 등 그해 8월 중순까지 10여 회의 발매금지를 당했다.

〈조선일보〉는 초창기에 친일파가 경영실권을 장악했으나, 1924년 신석우가 판권을 인수하면서 민족 대변지로 혁신했다. 민족지도자의 한 사람인 이상재를 사장으로 영입하여 가을부터 민간지 최초로 석간 4면, 조간 2면의 조석간제를 채택했으며, 무선전화 시설, 부인란의 신설과 여기자의 채용 등 획기적인 기획을 실현해나갔다. 신일본주의를 표방한 〈시사신문〉은 친일 국민협회의 기관지로 총독부 정책을 적극 옹호하던 중 창간 1년을 넘지 못하고 1921년 사장인 민원식이 암살당하자 휴간했다.

1924년 3월 또하나의 민간 국문지인 〈시대일보 時代日報〉가 창간되었다. 최남선이 잡지 〈동명 東明〉을 일간지로 바꾼 것이다. 이 신문은 곧 발매부수 2만 부를 돌파하여 단시일 내에 대중적인 지지를 얻는 데 성공했다. 1924년은 우리 민간신문의 새로운 기원을 이룩했다. 〈조선일보〉가 혁신되고 〈시대일보〉가 등장하여 〈동아일보〉를 포함한 민간지 3개가 전부 한국인 자체의 힘으로 한민족의 이익을 수호하는 민간지로서 민족운동에 앞장서게 된 것이다.

1931년 9월 일제가 만주 침략을 강행하면서 민간지에 대한 탄압이 더욱 가혹해졌다.

그해 10월에 새로운 일간지 〈중앙일보 中央日報〉가 창간되었으나 재정난으로 휴간되다가 1933년 제호를 〈조선중앙일보 朝鮮中央日報〉로 바꾸고 여운형을 사장으로 추대하여 혁신을 꾀했다. 그러나 〈조선중앙일보〉는 1936년 손기정 일장기 말살 사건으로 무기정간 조치를 당한 후 폐간되었다. 일제가 전시체제를 갖추어나감에 따라 시국이 점차 어려워졌으며. 민족저항운동도 더욱 큰 탄압을 받았다.

이에 따라 민간지들은 일제의 탄압을 피해 민중의 계몽을 통한 문화정신의 계발에 역점을 두었다. 1937년 중일 전쟁을 일으킨 일본이 중국 본토를 본격적으로 침략하자 총독부는 한국 민족에게 황민화 운동, 일본어 상용, 창씨개명 등을 강제했으며, 신문에 대한 탄압을 더욱 강화했다. 1940년에 들어와 총독부는 〈동아일보〉·〈조선일보〉에 대해 자진 폐간할 것을 강요하여 그해 8월 10일 폐간되었다.

이로써 창간된 이래 무기정간 각 4회를 비롯하여 수천 번의 판매금지·압수·삭제 처분을 당한 〈동아일보〉와 〈조선일보〉는 강제폐간을 당했으나, 일제의 모진 탄압과 억압 속에서도 굴복하지 않고, 자주독립을 위해 애국적 언론투쟁을 계속하면서 한국 신문을 현대적 수준까지 이끌어 올렸다는 점에서 높이 평가받고 있다.

민간지의 소멸기(1940~45)

1940년 〈동아일보〉·〈조선일보〉가 강제폐간을 당하게 되자 다시 한반도는 신문이 없는 암흑기를 맞게 되었으며, 이는 일제가 패망하고 한국이 해방된 1945년까지 계속되었다.

근대적 신문의 재건과 발전

혼란기(1945. 8. 15~1948 정부 수립)

1945년 8월 15일 일제가 패망하여 해방을 맞게 되자 자유를 되찾은 한국 국민들은 각종 신문을 다투어 발행하기 시작했다.

해방 후 서울에서 가장 먼저 창간된 한글판 신문은 김정도가 발행한 〈조선인민보 朝鮮人民報〉였으며, 잇달아 〈민중일보 民衆日報〉·〈자유신문 自由新聞〉·〈중앙신문 中央新聞〉·〈대동신문 大東新聞〉 등이 창간되었다. 새로 창간된 신문은 중앙보다 지방도시에서 먼저 나타났으며, 해방 이후 12월 하순 신탁통치문제가 제기되기 전까지 언론계는 좌익계열에서 내세운 진보적 민주주의 노선을 지지하는 좌익신문이 주류를 이루었다.

1940년 일제가 강제폐간시킨 〈동아일보〉·〈조선일보〉가 1945년 11월 하순 이후에 복간됨에 따라 우익신문의 움직임도 점차 활발해졌다. 1945년 12월 28일 신탁통치안이 전해지자 좌익·우익 신문의 대립은 더욱 격화되어 각 신문들은 이데올로기를 앞세워 반대파를 비방하고, 언론인 테러 및 언론사에 대한 습격이 빈번해졌다.

주관적인 보도기사와 인신공격이 난무했으며 대부분의 신문은 어느 정파의 기관지적인 성격을 띠었다. 1946년 5월 4일 군정법령 제172호 '군정에 대한 범죄'를 공포하여 유언비어 유포나 포스터·삐라 등의 방법으로 질서를 교란하는 행위를 처벌하는 조항을 마련했다. 이 조치는 당시 언론계의 거센 반발을 받았으나 미군정 당국은 여기에 더해 1946년 5월 29일 '신문·잡지 등의 정기간행물에 대한 법령 제88호'를 공포하여 종래의 등록제를 허가제로 바꾸었다.

이 법령은 표면적으로는 무질서한 각종 정기간행물의 범람을 조절하는 것을 목적으로 삼았으나 그 실제적인 주된 목적은 좌익계열의 혁명적인 선동 공세를 봉쇄하려는 것이었다. 정기간행물의 발행이 허가제로 전환되자 신문발행의 법적 제한없는 자유는 채 1년도 못 가 끝났고, 이 법령은 민정수립 이후의 신문발행 억제의 근거가 되어 언론자유의 면에서는 상당히 후퇴하게 되었다.

정착기(1948~60)

1948년에 수립된 대한민국 정부는 공산당을 불법화하고 이에 대한 찬양과 지지를 단속하는 일환으로 좌익신문을 탄압했다.

정부의 이러한 언론정책이 계속됨에 따라 열세에 놓여 있던 우익신문이 주도권을 잡게 되었으며, 신문이 안정기로 접어들었다. 1950년 6·25전쟁이 발발하자 중앙의 각 신문사는 전시판 신문을 발행했고, 휴전 후 각 신문사는 다시 서울로 돌아와 본격적으로 신문을 발행했다. 이후 각 신문의 논조는 저마다 특색을 띠게 되었으며, 그중에서도 〈동아일보〉·〈경향신문〉 등이 이승만 독재체제 비판에 앞장섰다. 정부는 여러 차례 언론자유를 억압하는 법안을 마련하려고 시도했으나, 그때마다 신문은 일치단결하여 언론자유와 민권옹호를 부르짖고 장기집권체제에 날카롭게 맞섰다.

자유기(1960~61)

1960년 3월 15일에 실시된 대통령 선거의 부정을 규탄하는 데모가 전국적으로 일어나 자유당 정권이 마침내 무너졌다.

신문이 4·19혁명에 끼친 영향은 매우 컸다. 대부분의 신문들은 이승만 정권의 부정부패를 폭로하고 민권을 수호하기 위해 줄기차게 투쟁했다. 4·19혁명의 와중에 친여계인 서울신문사가 데모대에 의해 소각되었으며, 이 의거의 성과로 〈경향신문〉은 정간 361일 만에 복간되었다. 1960년 7월 1일에는 '신문 및 정당 등의 등록에 관한 법률'을 공포하여 정기간행물의 허가제를 등록제로 바꾸었다.

그결과 각종 정기간행물이 쏟아져나오고 사상면에서 정부 수립 이후 어느 때보다도 자유를 누릴 수 있었으나, 사이비 기자가 횡행하는 등의 부작용도 나타났다. 이 시기는 한국 신문 역사상 과거의 어느 때보다도 언론자유를 구가한 시기였으며, 언론계는 비약적으로 발전하여 일부 중앙지는 발행부수가 30만 부를 넘게 되었다.

5·16군사정변과 암흑기(1961~80)

제2공화국에서 꽃피었던 언론의 자유는 1961년 5월 16일의 군사정변에 의해 꺾이고 말았다.

군사정부는 유명무실한 각종 정기간행물의 범람이 가져온 사회적 폐단을 일소한다는 명분으로 1961년 5월 23일 '신문 통신사 시설기준령'을 발표하여 단간제 실시와 일요일 발매를 금지했다. 이리하여 신문·통신사는 크게 줄어들었고, 새로운 신문의 창간은 극도로 억제되었다. 몇 차례에 걸친 언론기관의 통폐합으로 신문의 수는 크게 줄어들었다. 군사정부의 언론정책은 단적으로 '언론을 기업으로 육성하고 그 내용을 향상시킨다'는 것인데, 언론을 통제하기 위해 정치적·법적 조치를 강구하는 한편, 언론기업에 여러 경제 혜택을 부여해 기업적 성장을 가능하게 하는 통제와 회유의 양면 정책을 펼쳤다.

이러한 언론정책에 의해 신문은 차차 권력 앞에 굴복하기 시작했다. 이 시기에 이룩한 놀랄 만한 경제성장에 힘입어 신문도 기업화·상업화되었고, 권력과의 유착관계가 더욱 심화되었다. 이러한 상황에 맞서 1970년대 초반기에 특히 동아일보와 조선일보의 일선 기자들을 중심으로 언론자유수호운동이 일어났으나, 10월유신과 긴급조치 등의 강권 탄압으로 대규모 해직기자들을 양산한 채 무력하게 끝났다.

1980년대 이후

1980년대에 들어서자 언론의 탄압은 더 심해졌다.

신군부의 물리적 힘을 바탕으로 등장한 제5공화국은 언론통폐합과 언론인 해직이라는 강압조치를 감행했고, 1980년 12월 31일에는 언론기본법이라는 언론탄압을 위한 법을 제정·공포하는 한편, 보도지침 등을 통해 언론을 지속적으로 통제했다. 1980년대 한국의 신문은 거대 기업으로 성장했으며, 높은 보수와 사회적 지위를 보장받게 된 대부분의 언론인들은 체제 내에 안주하는 모습을 보였다. 그러나 1987년 6월항쟁 이후 각 언론사는 노동조합을 설립하게 되었고, 언론민주화 운동도 활발하게 펼쳐나갔다.

한편 1970년대의 해직기자들을 중심으로 국민주 모집을 통해 〈한겨레신문〉이 설립된 것을 비롯해 1도 1지 정책이 폐지됨에 따라 80년대 후반에는 많은 신생신문들이 창간되거나 기존에 정간되었던 신문들이 복간되었다. 1980년대 후반기에 일어났던 언론민주화운동은 제6공화국 정부의 점진적인 민주화조치로 상당히 활성화되는 모습을 보이기도 했으나 보이지 않는 언론 통제와 탄압으로 곧 보수적인 한계가 노정되었다.

1993년 김영삼대통령의 문민정부 출범으로 언론 민주화는 새로운 전기를 맞게 되었고, 완전자유화·자율화의 시대에 접어들었다. 한편 언론의 선진화를 위해서 최근에는 언론인의 책임의식뿐만 아니라 언론을 감시하는 독자들의 역할 또한 강조되고 있다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.