백과사전 상세 본문

요약 국가가 외침으로 인해 위태로울 때 정부의 명령이나 징발을 기다리지 않고 자발적으로 일어나 싸웠던 민병.

우리나라는 유사 이래 외침을 많이 당하여 의병의 역사도 이미 삼국시대부터 시작되었다. 특히 그중에서 가장 탁월한 활동을 보여준 것은 조선시대의 임진왜란·정묘호란·병자호란 및 한말의 항일의병이다(→ 한국사).

삼국·고려 시대의 의병

삼국시대에 민들이 자발적으로 대외항쟁에 참여한 것은 고구려의 대 수·당 전쟁 때의 안시성 싸움 등이 대표적이고, 고려 때는 대몽골항쟁에서 농민·천민들이 항쟁의 주체로 활동했다.

특히 1231(고종 18)~32년 몽골의 1차 침입 때 노비·천민들이 중심이 되어 승리한 충주성방어전, 마산·관악산의 초적들이 최씨정권과 제휴하여 항몽투쟁에 참여한 것, 1253년 몽골의 5차 침입 때 김윤후(金允侯)가 관노의 부적을 불사르고 소와 말을 나누어준 뒤 노비·천민의 속량 및 관직제수를 약속하면서 그들을 중심으로 70여 일 동안 충주성을 방어한 것 등은 그 시기 대표적인 의병의 사례이다(→ 몽골의 침략).

그러나 통치질서의 혼란으로 인한 일반 민들의 불안감과 대몽항쟁에 대한 집권층의 이율배반적인 시책, 민에 대한 계속적 수탈은 민과 정부 간의 결합을 와해시켜, 결국 민의 반봉건봉기를 촉발시켰다.

임진왜란 때의 의병

1592년(선조 25) 4월 일본군의 부산포 침략으로 개시된 전쟁에서 조선관군은 20여 일 만에 서울까지 함락당했다.

패퇴하는 관군을 대신하여 지방의 사림(士林) 가운데 명망있는 자들이 창의(倡義)하여 문하(門下)·종유인(從游人) 등의 호응을 얻은 다음, 그들이 다시 각기 노복(奴僕)이나 거주지의 향민(鄕民)들을 동원하여 일본군과 싸우는 의병들이 곳곳에서 조직되었다(사림파). 의병이 강력한 전력을 보유했던 것은 서원(書院)을 중심으로 한 학연(學緣)·지연(地緣)이 가장 크게 작용하면서 근왕정신(勤王精神)으로 무장된 사림유학자들과, 동족·향촌 방위의식으로 결속된 양인농민들과 노비 등이 '섬오랑캐'인 일본의 침략에 대한 격렬한 민족적 적개심으로 쉽게 결합된 것이 주된 이유였다.

전쟁중 의병이 가장 먼저 일어난 지역은 일본군이 제일 먼저 침입한 경상도로, 선봉장은 의령(宜寧)의 곽재우(郭再祐)였다. 곽재우 의병은 조식(曺植)의 문인인 경상도의 북인(北人)들과 농민·하급관리·노비 등으로 구성되었는데, 낙동강을 오르내리며 승전을 거듭하여 의령·삼가(三嘉)·합천(陜川)·현풍(玄風) 등을 수복했고, '홍의장군'의 별칭을 얻었다. 역시 북인들인 합천의 정인홍(鄭仁弘), 고령(高靈)의 김면(金沔) 등도 문인 및 향민들로 의병부대를 조직하여 경상우도 지역의 전투에서 승리했고, 영천의 권응수(權應銖)는 관군과 협동작전을 전개하여 영천을 수복하는 등 활발한 활동을 했다.

전라도는 백인걸(白仁傑)의 문인인 담양(潭陽)의 고경명(高敬命)·유팽로(柳彭老)·고종후(高從厚) 등이 의병을 조직하고, 그해 7월 금산(錦山)에서 고바야가와[小早川隆景] 부대와 처절한 격전을 벌여 고경명 이하 대다수의 의병들이 전사했으나 일본군이 호남으로 침입하는 것을 저지했다. 충청도에서는 서인인 조헌(趙憲)과 승려 영규(靈圭) 등이 부대를 조직하여 청주를 수복한 데 이어 8월 금산에서 일본군과 치열한 접전을 벌여 700여 명이 전사했으나, 호서지역에 침입했던 일본군에 막대한 타격을 가했다.

경기도에서는 홍계남(洪季男)·우성전(禹性傳) 등이 활약했고, 황해도에서는 전(前) 연안부사 이정암이 부대를 조직한 뒤 강화의 김천일(金千鎰) 부대 등과 연합하여 연안방어전투에서 승리했다. 평안도에서는 승려 휴정(休靜:서산대사)이 묘향산에서 전국각지의 승려에게 격문을 보내어 일본군에 맞서 싸울 것을 호소하고, 승병부대를 조직해 평양성 수복전투에 공을 세웠으며, 충청도의 영규, 강원도의 유정(惟政:사명대사), 전라도의 처영(處英) 등도 의승군을 조직하여 호응했다.

함경도에서는 북평사 정문부(鄭文孚) 등이 부대를 조직하여 경성·단천·길주를 수복했다. 그외에도 김덕령(金德齡)·최경회(崔慶會)·유종개(柳宗介)·이대기(李大期)·손인갑(孫仁甲)·조종도(趙宗道)·변사정(邊士貞) 부대 등이 전국 각지에서 활약하여 1593년 1월 전국의 의병 수는 2만 2,600명에 달했다. 특히 당시 일본군은 중도·좌도·우도의 간선도로를 따라 급진격했기 때문에 후방에는 요지에만 수비군이 주둔하고 있었다. 이에 따라 나머지 지역은 의병들의 근거지가 되었고, 이들은 민들의 지지와 지형을 이용한 유격전으로 계속 일본군을 괴롭힐 수 있었다.

그러나 전쟁이 장기화되고 정부가 군비와 경제적 안정을 위해 삼수미세(三手米稅)의 제정과 둔전경작을 통해 농민에 대한 징세를 강화하자, 의병으로 참전했던 많은 민들은 삼남지역을 중심으로 폭동을 일으켰고, 마침내 의병모집을 명목으로 무장력을 확보한 송유진(宋儒眞)·이몽학(李夢鶴)의 난 등이 일어났다(송유진의 난). 정부는 각 도의 의병을 통제하기 위해 김덕령을 선전관으로 임명하여 의병부대들을 통솔하게 했으나, 명목에 지나지 않았고 오히려 김덕령을 이몽학의 난에 가담했다 하여 옥사시키자, 정부에 대한 민들의 신뢰는 더욱 떨어졌다.

정묘호란·병자호란 때의 의병

1627년(인조 5) 1월 후금(後金:뒤의 淸)의 침입으로 관군이 잇달아 패하면서 의주·곡성·안주·평양 등이 점령되자, 조선 정부는 공주로 피난함과 동시에 서둘러 화의를 모색했다. 그러나 의주·용천·철산·선천·곽산 등 청천강 이북지역에서 지역민들은 자발적으로 의병을 조직하여 후금군에 대항했는데, 특히 용골산성의 정봉수(鄭鳳壽) 및 용천의 이립(李立) 부대가 두드러진 활약을 보였다. 그리고 호남 등 후방지역에서도 의병을 모집하여 한 곳에 집결시켜 전장에 나감으로써 관군의 무력함을 극복하려는 자발적 움직임이 일어났다.

이어 1636년 12월 청이 대규모로 침입하여 관군들이 청천강 이북을 포기하고 도주하자, 조선 정부는 강화도와 남한산성으로 서둘러 피난함에 따라 제대로 저항 한 번 못한 채 서울이 함락되고 말았다. 반면 많은 민들이 의병을 조직하여 남한산성과 강화도 방어전에 참전했으며, 평산의 이진형, 해주의 유즙, 평양의 조유부·김지구, 곽산의 홍천감·이여각 등의 의병부대들이 청군의 후방에서 계속적인 항쟁을 벌였다. 그러나 정묘호란·병자호란 때의 의병의 활동은 16세기말 임진왜란 때의 전국적인 의병의 활동에 비해 훨씬 미약했다.

그 주된 원인은 임진왜란 이후 계속된 정치적 혼란과 경제적 파탄, 그리고 사회적 불안의 연속 등으로 인해 정부에 대한 일반 민의 신뢰감이 완전히 상실되었기 때문이었다.

한말의 의병

조선이 일본제국주의의 침략을 받게 되자, 1894년부터 의병이 일어나 1907년에는 의병전쟁이 최고조에 이르렀다.

전쟁이란 원래 국가와 국가 간의 무력충돌을 의미하고 국가의 전쟁의사를 결정하는 것은 정부이지만, 1907년 대한제국 정부는 국가의사를 결정할 능력을 이미 상실했으므로 당시의 국가 및 국민의 의사는 의병이 대신할 수밖에 없었다. 그러므로 의병전쟁이라는 용어가 성립하는 것이다. 의병전쟁은 1910년 8월 29일 대한제국이 일본제국주의에 의해 멸망당할 때까지 일제의 침략에 대항하여 싸운 무력항쟁을 말하고, 대한제국이 멸망한 후에 일제와 싸운 것은 독립전쟁으로 구분하는 것이 원칙이다.

그러나 대한제국 시기에 전개된 의병전쟁은 1910년 이후에도 계속되어 1918년까지 일제에 항전했다(일제강점기).

의병전쟁의 주체와 전개양상의 특징별 시기를 구분하면, 첫째, 일제침략과 의병전쟁의 발단 시기(1894~1896. 10)의 전기 의병, 둘째, 일제의 반식민지적 강요와 의병전쟁의 전개기(1904~1907. 7)의 중기 의병, 셋째, 대한제국 군대의 해산과 의병전쟁의 발전기(1907. 8~1909. 9)의 후기 의병, 넷째, 대한제국의 멸망과 독립군 작전기(1909. 11~1915. 7)의 전환기 의병, 다섯째, 일제식민통치하의 유격항전기(1915. 8~1918)의 말기 의병 등 5단계로 나눌 수 있다.

먼저 전기 의병은 1894년 동학농민혁명을 빌미로 침입한 일본군이 그해 6월 경복궁을 점령하고 국왕을 호위하던 군대를 무장해제하는 등의 횡포를 자행한 사건이 일어나자, 경상도 안동(安東)과 평안도 상원(祥元)에서 의병이 봉기했다.

그들의 사상은 봉건적 충군(忠君)사상이었지만, 같은 시기에 전국적으로 일어나고 있던 동학농민혁명과 더불어 일본제국주의에 항거한 민족의지를 대변한 항쟁이었다. 그런데 당시 동학농민혁명이 전국적으로 전개되고 있던 시기였으므로 의병전쟁은 발전하지 못했다. 의병전쟁은 1895년 을미사변을 계기로 전국적으로 발전했다(을미의병). 즉 일본제국주의가 자기들의 간섭을 거부하던 중심인물인 명성왕후를 학살한 을미사변이 일어나자, 충청도 회덕(懷德)에서 문석봉(文錫鳳) 의병과 평안도 강계에서 김이언(金利彦) 의병이 일어나고, 그외에도 전국에서 의병봉기를 준비했다.

경복궁에 난입하여 명성왕후를 학살한 일제가 친일내각을 수립하고, 그 친일내각이 그해 11월 15일 단발령을 발포하자 의병이 전국에서 일시에 일어났다. 이때 의병봉기를 주도한 사람은 주로 위정척사사상을 가진 유생들이었다. 유생들은 비록 봉건적 한계가 있었지만, 동학농민혁명으로 고양된 반일의식이 민족사회에 팽배해 있던 때였으므로 농민을 비롯한 일반 대중의 호응을 받아 전국적으로 의병전쟁을 전개할 수 있었다.

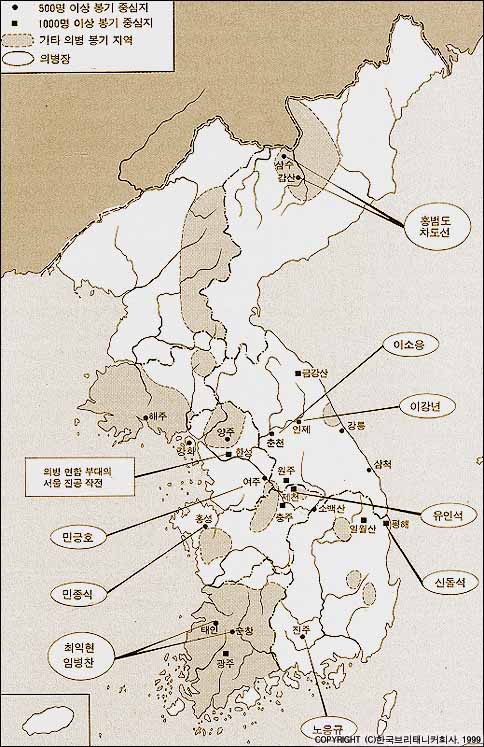

그중에는 남한산성의 김하락(金河洛) 의병진을 비롯하여 춘천(春川)의 이소응(李昭應), 강릉의 민용호(閔龍鎬), 안동의 김도화(金道和), 제천(提川)의 유인석(柳麟錫), 진주(晉州)의 노응규(盧應奎) 의병진의 활약이 두드러졌다. 1896년 2월에 이르러 친일내각이 무너지고 이어 단발령의 취소와 함께 의병들의 요구를 거의 수용하자 대부분의 의병은 해산했다. 그러나 유인석·민용호·김도현(金道鉉) 등의 부대는 일본에 이어 러시아의 정치간섭에 항거하여 해산을 거부하며 항전했다. 그해 10월 15일 김도현 의병진의 해산으로 전기 의병전쟁은 끝났으나, 그때 유인석과 민용호 의병진은 해산을 거부하고 압록강을 건너 만주로 들어갔다.

중기 의병은 1904년 2월 러일전쟁의 발발과 동시에 일제가 대외중립을 선언한 대한제국정부를 강압하여 한일의정서(韓日議定書)를 강제 체결하고 그들의 군용지를 강점하는 등 정치적·경제적·사회적으로 침략을 본격화한 데 대항하여 일어난 의병에서 비롯된다(을사의병). 한일의정서 체결로 대한제국은 일본제국주의의 반식민지로 전락했는데 이러한 침략에 대하여 가장 민감한 반응을 나타냈던 것은 당시의 농민이었다.

당시의 농민은 전기의병이 해산한 후, 영학당(英學黨)·남학당(南學黨)·활빈당(活貧黨) 등의 농민운동조직을 일으켜 반봉건적 항쟁을 전개하고 있던 때였다. 그때의 다양하고 다원적인 농민조직에 의한 반봉건운동을 광무(光武) 농민운동이라고도 하지만, 그러한 반봉건적 농민운동조직이 한일의정서의 강제체결과 더불어 일제의 침략을 맞아 반제국주의적 항쟁으로 전환하고 활빈당 등의 농민운동조직을 의병조직으로 개편하여 일제침략에 항전했다. 일제가 1905년에 일제는 이른바 을사조약을 강요하다가 고종이 끝내 비준을 거부하자 대한제국의 외교권을 불법적으로 빼앗고 내정을 간섭하는 통감부(統監府)를 설치했다.

이에 전기 의병을 주도하던 유생들이 다시 일어났고, 뜻있는 관료들도 벼슬을 버리고 의병전선에 합류하였다. 따라서 중기 의병은 농민·유생·관료 등이 힘을 모아 의병전쟁을 전개함으로써 전기 의병에 비하여 주체역량의 성장을 보였고, 그 이념도 전기의병 때의 충군의식이나 척사의식에 머물지 않고 국가의식이 고양된 발전성향을 나타내고 있었다. 영해(寧海)의 신돌석(申乭石), 홍주(洪州)의 민종식(閔宗植), 영천(永川)의 정환직(鄭煥直), 태인의 최익현(崔益鉉) 진영이 대표적 의병부대였다.

후기 의병은 중기 의병의 연속선상에서 전개되었다.

1907년 7월 헤이그 밀사사건이 전해지고, 을사조약의 비준을 거부하던 고종이 일제의 강압으로 쫓겨나고 순종이 즉위한 데 이어, 한일신협약(韓日新協約:丁未七條約)이 강제 체결되어 을사조약을 추인한 뒤에 일제 통감부의 감독체제가 수립되었다. 그리고 8월 1일부터 대한제국 군대가 해산당하는 등의 사태가 일어나자, 이에 국민적 저항으로 일어난 의병전쟁을 후기 의병이라고 한다(정미의병). 중기 의병을 주도한 농민·유생과 양심적 관료는 물론 소상인이나 해산군인이 의병전쟁에 참전함으로써 의병전쟁은 국민전쟁으로 발전하게 되었다.

해산군인의 참전으로 전술면에서도 크게 발전했다. 신돌석·김수민(金秀敏)·안규홍(安圭洪) 등은 농민의병진을 이끌고, 허위(許蔿)·이강년(李康年)·고광순(高光洵) 등은 유생·관료 출신을 이끌었으며, 민긍호(閔肯鎬)·김규식(金奎植)·연기우(延基羽) 등은 해산군인으로 의병전쟁을 이끌었다. 이들은 1907년 12월에 양주(楊州)에서 연합의병 진영으로 13도창의대를 결성하여 이미 일본의 지배하에 들어간 서울을 탈환하기 위한 서울진공작전을 단행했다.

서울진공작전은 허위·김규식·연기우 의병진이 주도했는데, 1908년 1월 동대문 밖 30리(12㎞) 격전에서 패전하고 말았다. 그후에도 그해 5월까지 서울의 북방 임진강에 거점을 두고 서울탈환작전을 수행했으나 실패했다.

1908년 5월에 이르면 의병전선에서 용맹을 떨치던 허위·이강년·민긍호·신돌석 등이 전사하거나 잡혀 순국하고, 그후부터 의병진은 주로 평민의병장이 이끌고 항전했다. 이때 의병전쟁은 함경도·평안도·황해도 등의 지방에서도 활발히 전개되었다. 의병장 중 가장 잘 알려진 인물은 홍범도(洪範圖)였으며, 그외에도 유인석·이범윤(李範允)·안중근(安重根) 등은 러시아의 연해주로 망명하여 크라스노키[烟秋]를 근거지로 국내진격작전을 수행하다가, 1909년 3월 26일 안중근이 만주 하얼빈[哈爾賓]으로 출동하여 이토 히로부미[伊藤博文]를 격살하는 성과를 올렸다.

한편 연해주 의병은 1910년 봄에 13도창의군을 결성하여 활약하면서 독립군의 기초를 닦았다.

한편 국내의 의병은 추가령지구대(秋哥嶺地溝帶)·태백산(太白山)·지리산(智異山) 등의 깊은 산골로 들어가 소수 부대의 유격전으로 항전했는데, 이때에 호남지방에서 폭넓은 항전이 전개되었다. 전기 의병과 중기 의병 때는 다른 지역보다 뒤늦게 봉기한 호남지방의 의병이었으나, 후기 의병에서는 특히 1908년 여름 이후에 호남 전역에 걸쳐 의병전쟁이 전개되었고, 1910년에는 전국 교전 회수의 47%가 호남에서 전개될 정도로 격렬한 항전을 보였다.

그것은 이 지방에 일본인 농장이 많이 침투한 데 대한 농민의 저항이 가장 강렬했기 때문이다. 이에 따라 일본군은 1909년 9, 10월에 걸쳐 '남한대토벌작전'을 감행하여 호남 전역을 초토화시켰다. 이때에 안규홍·기삼연(奇參衍)·심남일(沈南一)·이석용(李錫庸)·전해산(全海山)·임창모(任昌模) 의병장 등이 격렬하게 항전했으며, 이후 의병전쟁은 쇠퇴하게 되었다.

이와 같이 후기 의병전쟁은 전기·중기 의병 때와는 달리 국민전쟁의 양상을 띠었고 그에 따라 평민의병진이 발달했으며, 1908년 5월 이후에는 소규모의 유격작전으로 항전하는 게릴라전이 확산되어갔다.

전기 의병과 중기 의병은 관군과도 싸웠으나 군대가 해산된 후기 의병부터는 일본군과의 싸움이 일반적이었다. 그런 가운데 일제침략 속에서 안주하는 부호나 일진회(一進會)와 같은 일본군 앞잡이에 대한 응징 공격도 폭넓게 전개되었다.

전환기 의병은 일본군의 남한대토벌작전이 감행된 이후인 1909년 11월부터 의병이 해외로 망명하여 독립군으로 전환해가던 때의 의병전쟁을 말한다(한국독립군). 독립군으로 전환한 의병진은 대부분 산악의 게릴라 부대로 활동했다.

의병진이 독립군으로 전환한 것은 이때에 비롯된 것은 아니다. 즉 1907년 12월부터 1908년 5월까지 전개된 서울탈환작전이 실패한 후 유인석·안중근 등이 연해주로 망명하여 국내진공작전을 폈듯이, 해외독립군으로의 전환은 1908년 여름부터 추진되고 있었다. 1909년 이후 독립군으로 전환한 의병장에는 홍범도·이진용(李鎭龍)·박장호(朴長浩)·전덕원(全德元) 등이 있다.

의병이 해외독립군으로 전환할 때 국내에서 항전을 계속한 채응언(蔡應彦)·강기동·연기우 등의 의병은 대한제국이 멸망한 1910년 8월 이후에도 강경하게 항전하여 일제식민통치를 교란시켰다.

1914년에는 옥구(沃溝)의 임병찬(林炳瓚)이 주도하여 종래의 유림의병을 광범하게 규합해서 독립의군부(獨立義軍府)를 결성했고, 이어 문경(聞慶)을 중심으로 민단조합(民團組合)이 결성되기도 했다. 이러한 전환기 의병은 1915년 7월 채응언 의병진이 파괴당하면서 끝났다. 당시 조선총독부의 기관지였던 〈매일신보 每日新報〉를 보면 국내에서 무수한 의병의 항전이 곳곳에서 전개되고 있었음을 알 수 있다.

말기 의병은 1915년 8월 이후 종래의 의병이 이합·집산하면서 매우 부정기적으로 전개한 항전을 가리키는데, 그 사례가 많은 것은 아니지만 3·1운동 직전까지 계속되고 있었다.

이들은 일본헌병대나 경찰주재소를 습격하거나 친일관리나 부호를 습격하기도 하면서 일본제국주의에 항거했다. 학자에 따라서 말기 의병은 의병전쟁과 별도로 일제에 항거한 무장폭도 등으로 이해하는 수가 많다. 그러나 새로운 폭동과는 달리 종래 의병항쟁의 연속현상의 경우가 많았다. 의병이 1910년대에 해외로 망명하거나 계속 항전하다가 순국한 경우가 많았지만 그밖에 글방선생·머슴·술장사·엿장사 등으로 은신해 있다가 3·1운동 때 시위를 격렬하게 전개시킨 경우도 적지 않았다.

이상과 같이 의병전쟁은 1894년 전기 의병부터 1918년 말기 의병에 이르기까지 주관적·객관적 조건의 변화에 따라 그 성격이 5단계로 변천했다.

이때 민족운동이 의병전쟁으로 전개된 한편에서는 계몽운동이 전개되어 의병전쟁과 계몽운동이 양립하는 양상을 나타내고 있었다. 계몽운동을 추진한 주체는 신지식을 수용한 유산자들로서 부르주아 민족운동을 전개하는 성격을 띠었다. 의병전쟁의 주체자는 전기 의병에서는 유생층이었으므로 봉건계급이었다. 이러한 봉건계급에 농민들이 합세한 것은 반제국주의 의식을 공통적으로 가지고 있었기 때문이었다. 전기 의병은 유생이 주도했지만 중기 의병부터는 신돌석의 의병진처럼 농민이 주도한 경우가 많았다.

그리하여 후기 의병에서는 국민전쟁으로 전개되어 1908년 5월 이후에는 평민의병이 의병전쟁을 주도해나갔다. 여기에서 의병전쟁이 민중화되어갔음을 찾아볼 수 있다. 따라서 의병전선은 반봉건적·반제국주의적 성격을 나타냈다. 의병전쟁과 계몽운동이 양립하여 전개되던 민족운동은 해외에 독립군 기지를 개척하면서 합류해갔다. 계몽운동이 의병전쟁의 무장투쟁방략으로 수정해간 것이다.

그리하여 독립전쟁론이 독립운동의 주류를 이루게 되었다. 이와 같이 의병전쟁은 일본제국주의의 침략을 막고 대한제국의 멸망을 미연에 막지는 못했으나, 독립군으로 발전하면서 한국독립운동의 기초가 되었다는 점에서 역사적 의미를 갖는다.

의병전쟁 가운데 가장 격렬했던 시기인 1906~11년에 일본군이 집계한 통계를 보면 일본군의 사상자가 403명, 의병 사상자 2만 1,485명이었다. 그러나 여기에는 민간인 사상자가 제외되어 있으므로 인명손상의 실태를 알 수 없다. 일본군은 1907년부터 초토작전을 전개했다.

유인석·정환식·고광순·연기우 등 의병장들의 집을 불태우고 가족까지 학살한 일, 민긍호 의병장이 머물고 간 강원도 홍천군 동면 속초리를 모두 불태운 일, 진성 이씨 문중에 의병이 많다고 해서 그의 종가인 퇴계(退溪) 형제의 고택을 태워버린 사례 등은 모두 잔인한 초토작전의 대표적인 예이다. 그들의 통계를 따른다고 해도 1907년 7월부터 1908년 까지 6,681호를 소각했다고 한다. 이와 같이 의병전쟁으로 인명손실이나 물질적 피해는 매우 컸으나, 그후 의병전쟁은 독립전쟁으로 계승되어 새로운 국가건설의 초석이 되었다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.