백과사전 상세 본문

요약 신의 실재를 단언하고 그 존재를 증명하려고 하는 유신론과 반대되며 무신론은 신의 부재를 기정사실로 보기 때문에 불가지론과도 다르다.

신의 실재(實在)를 단언하고 그 존재를 증명하려고 하는 유신론과 반대된다.

무신론은 불가지론(不可知論)과는 구별되어야 한다. 불가지론은 신의 존재 여부에 관한 질문을 답변되지 않았거나 답변될 수 없다고 보고 그런 질문을 유보시키는 반면, 무신론은 신의 부재(不在)를 기정사실로 보기 때문이다.

무신론은 그동안 서구사상에 주기적으로 나타났다.

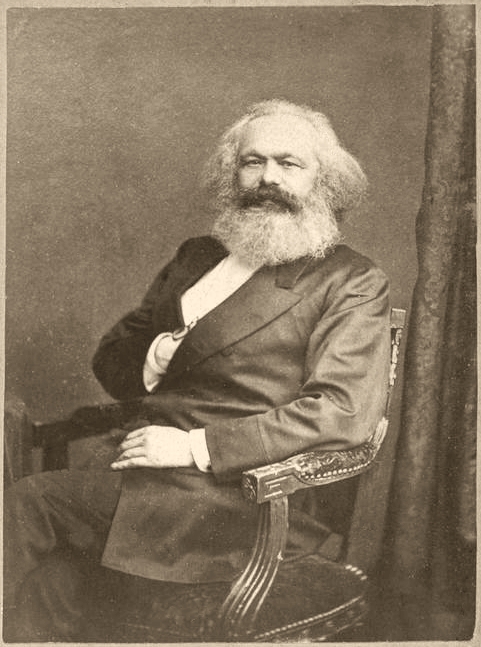

플라톤은 〈법률 Nomoi〉에서 무신론에 대해 반대 논증을 펼쳤고, 반면에 데모크리토스와 에피쿠로스는 유물론의 입장에서 찬성론을 전개했다. 19세기에는 카를 마르크스 등의 유물론에 무신론이 나타나 유심론(唯心論)이라는 형이상학적 입장과 대립했다. 근대의 무신론은 유물론과 여러 가지로 다른 형태을 취하고 있다. 18세기에는, 영국 경험론과 르네 데카르트의 기계론적 우주관을 결합시킨 프랑스의 백과전서파 가운데서 무신론이 등장했고, 16세기에는 니콜로 마키아벨리가 도덕과 종교로부터 정치의 독립을 주장함으로써 정치분야의 무신론에 기여했다.

데이비드 흄은 저서 〈자연 종교에 관한 대화 Dialogues Concerning Natural Religion〉(1779)에서 칸트와 마찬가지로 신의 존재를 전통적인 방법으로 증명하는 데 대해 반대의견을 폈다. 그러나 흄도 칸트도 무신론자는 아니었다. 다만 그들은 인간의 이성을 감각경험으로만 국한시킴으로써 자연신학을 잘라버리고 신의 존재를 순수한 신앙의 문제로 남겨두었다.

요약하자면, 무신론은 방대한 철학체계로부터 발생한 것이다.

19세기의 중요한 무신론자 가운데 한 사람인 루트비히 포이어바흐(1804~72)는 신을 인간 이상(理想)의 투사(投射)라고 주장했다. 그는 신에 대한 부정을 인간의 자유에 대한 긍정과 연결시켜 생각했다. 신이 단지 인간의 투사로 드러날 때, 인간은 자유롭게 되고 자기실현에 이를 수 있다고 보았다.

마르크스는 종교란 사회·경제 구조를 반영하며 인간을 그의 노동생산품으로부터 소외시킴으로써 참된 자아로부터도 소외시키지만, 종교적인 것은 인간적인 것으로 변형될 수 있다는 포이어바흐의 논제를 수용해 종교를 "압박받는 피조물의 한숨, 냉혹한 세상의 심장, 혼이 없는 상태의 영혼"이라고 정의하고 종교의 폐지를 추구했다.

마르크스가 사회경제이론으로 표현한 무신론을 주장하고 있는 동안 불가지론자인 찰스 다윈(1809~82)은 유대 그리스도교의 창조주인 하느님의 개념에 이의를 제기하는 과학적인 자연사(自然史) 이론을 전개했다.

지크문트 프로이트(1856~1939)는 다윈주의의 주제를 이용해서 종교를 '원시 유목민'의 관점에서 논했다. 프로이트에 따르면 신에 대한 믿음이란 무력한 사람이 위로하는 아버지 상(像)을 자연에 투사하는 어린아이 같은 상태로 퇴행하는 것이다. 현대 무신론의 3번째 계열은 실존주의자이다. 프리드리히 니체(1844~1900)는 '신의 죽음'과 그에 따른 모든 전통가치의 상실을 선포했다. 그는 유일하게 지지받을 수 있는 인간의 반응은 허무주의적 반응, 즉 신이 없음이며, 삶의 목적과 의미에 관한 문제에는 답이 없다고 주장했다.

니체에 따르면, 신의 죽음은 인간을 자유롭게 하고 자신을 완성하며 그 본질을 발견하게 한다는 것이다. 20세기에 장 폴 사르트르, 알베르 카뮈 등이 인간이란 우주에 홀로 있으며 자신의 가치기준을 자유로이 결정하는 존재라는 주제를 계속 주장했다. 사르트르는 인간의 자유는 신의 부정을 필요로 하는데, 이는 신의 존재가 자유로운 윤리적 선택을 통해 자신의 가치를 창출하려는 인간의 자유를 위협할 것이기 때문이라는 것이다.

논리실증주의(logical positivism)로 알려진 철학운동도 역시 현대 무신론의 주요대변자이다.

이 입장은 신의 존재 혹은 부재에 관한 명제는 허튼 소리이거나 무의미하다고 주장한다. 이러한 경험론적 인식론의 형태는 흄, 헉슬리, 존 스튜어트 밀 등과 같이 유의미한 지식은 경험과 관찰을 통해서만 획득될 수 있다고 주장하는 이들의 사상에 뿌리를 두고 있다. A. J. 에어 같은 실증주의자는 〈언어·진리·논리 Language, Truth, Logic〉(1936)에서 무신론은 유신론 및 불가지론과 더불어 거짓된 입장에 불과한데, 이는 검증될 수 없는 신에 관한 말은 모두가 무의미하기 때문이라고 주장했다.

실증주의자들은 신은 반증될 수 있다고 생각하는 점에서는 무신론자가 아니나 '신'이라는 개념 자체를 논할 수 없는 것으로 생각하는 점에서는 무신론자이다. 20세기 중반 파울 틸리히, 카를 바르트, 루돌프 불트만 같은 그리스도교 신학자들은 무신론의 도전에 대응해, 형이상학적 신이 파괴됨으로써 살아 있는 신을 절대신앙을 통해 만날 수 있다고 주장했다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

서양철학과 같은 주제의 항목을 볼 수 있습니다.