백과사전 상세 본문

목차

접기민족

국민은 거의 모두가 한민족(韓民族) 또는 한족(韓族)이라는 하나의 민족으로 구성되어 있다. 우선 한민족이 모두 단군(檀君)의 자손이라고 믿는 것은 한국 역사에서 처음으로 등장하는 고조선(古朝鮮)의 첫 임금인 단군을 우리 민족의 시조로 보는 〈단군신화〉에서 연유한다. 그것은 천제(天帝)인 환인(桓因)의 서자 환웅(桓雄)의 아들인 단군이 BC 2333년 아사달(阿斯達)에 도읍을 정하고 단군조선을 개국했다는 건국신화이다. 그러나 전세계 인류 중에서 한민족이 차지하는 위치와 민족의 계통분류 및 그들의 이동역사에 따르면 한민족의 형성시기는 훨씬 더 오래전으로 거슬러 올라간다.

신체적 형질의 특징으로 볼 때, 세계의 3대인종인 황색 몽골 인종(Mongloid), 백색 코카서스 인종(Coca-soid), 흑색 니그로 인종(Negroid) 중에서 한민족은 몽골 인종에 속한다. 한민족은 피부 색깔뿐만 아니라 곧은 머리카락과 짧은 얼굴에 광대뼈가 나오고 눈꺼풀이 겹쳐져 있으며, 둔부에 몽골 반점이 있는 등 몽골 인종의 공통된 신체적 형질을 대부분 가지고 있다.

몽골 인종은 그들의 집단이동과 지역분포에 따라 서로 다른 환경에 적응하는 과정에서 그들의 신체적 형질과 생활양식에 차이가 생겨서 고시베리아족(Paleo-Siberians)과 신시베리아족(Neo-Siberians)으로 구분된다. 그중에서 한민족은 신시베리아족에 속하며, 언어의 특성에 따른 알타이어족(Altaic language family)과 우랄어족(Uralic language family) 중에서 한민족의 언어는 터키족·몽골족·퉁구스족의 언어와 더불어 알타이어족에 속한다.

알타이어족에 속하는 민족들은 제4빙하기의 후기구석기시대까지 시베리아의 예니세이(Yenisei) 강과 알타이 산 기슭에 살고 있었다. 그후 기온이 상승하여 빙하가 녹으면서 후기구석기시대 및 신석기시대 때 시베리아로부터 남쪽으로 이동했다. 터키족은 중앙아시아와 중국의 북쪽까지, 몽골족은 지금의 외몽골을 거쳐 중국의 장성 및 만주 북쪽까지, 퉁구스족은 흑룡강 유역까지, 그리고 한민족은 중국 동북부인 만주 서남부의 랴오닝[遼寧] 지방을 거쳐 한반도 남부까지 이동하여 하나의 단일 민족으로서 초기 농경시대에 정착생활을 시작했다.

이와 같은 한민족의 형성 및 이동 과정에서 발전된 문화는 지금까지 남아 있어 후기구석기시대·신석기시대·청동기시대·철기시대의 고고학적 유물과 유적으로 발견되고 있다. 역사상 고대의 중국문헌에 나타나는 숙신(肅愼)·조선(朝鮮)·한(韓)·예(濊)·맥(貊)·동이(東夷) 등의 여러 민족들은 그 전부 또는 일부가 우리 한민족을 가리키는 말이다. 특히 랴오닝 지방의 한민족은 북부의 초원지대에서 목축을 하는 한편 남부의 평야지대에서 농경을 주로 하면서 농경·목축 문화를 발전시켰고, 한반도 남부까지 내려온 한민족은 자연환경의 조건에 따라 목축을 버리고 농경에만 집중하면서 독특한 청동기문화를 발전시켰다.

이처럼 오늘의 중국 랴오닝 지방과 한반도에서 농경과 청동기문화를 발전시킨 한민족이 하나의 단일 민족으로서 부족연맹체의 족장사회를 통합하여 고대국가를 성립시킨 것이 바로 고조선(古朝鮮)이다. 그 이후 국가가 나누어져서 몇 개의 새로운 독립국가로 분열되었다가 다시 통합되는 역사적 과정은 매우 복잡했지만 민족은 하나의 단일민족으로서 한민족의 명맥을 이어오고 있다.

언어

민족의 동질성을 나타내는 중요한 요소 중 하나는 언어이다.

민족의 동질성을 나타내는 중요한 요소 중 하나는 언어이다. 우리 한민족의 동질성을 확인할 수 있는 가장 중요한 특질은 그들이 공통으로 사용하고 있는 한국어와 그 언어를 표현하는 문자, 즉 '한글'이다. 현재 남한과 북한은 물론 전세계의 각 지역에 거주하는 한민족의 해외 동포들은 거의 모두가 한국어를 사용하고 한글을 쓰고 있다. 한국어가 전세계의 언어 가운데서 차지하는 위치는 현재 사용되고 있는 전세계의 3,000여 개 언어 중에서 언어사용인구의 규모로 볼 때 20위 안에 들 정도로 큰 언어라고 평가되고 있다.

또 한국어는 동아시아에서 중국어 및 일본어와 함께 3대 문명어를 이루고 있다. 그러면서도 한국어와 중국어 사이에는 우리말에 한자 어휘가 있다는 것을 제외하고는 유사성이 거의 없다. 한국어와 일본어 간에도 약간의 유사성이 보이기는 하지만 많은 차이가 있다. 한국어는 계통적으로 오히려 터키어·몽골어·퉁구스어를 포함하는 알타이어족과 더 가까운 친족관계를 가지고 있다.

알타이어족은 구조에 있어서 교착어(膠着語)의 특성을 가지고 있다. 즉 전치사를 쓰지 않고 후치사인 조사를 쓰며, 성과 수를 표시하는 일정한 규칙이 없고, 모음조화의 현상이 뚜렷하며, 품사의 배열에 있어 동사가 마지막에 오는데 그러한 특성들을 한국어도 많이 가지고 있다. 알타이어족에 속하는 언어들 중에서도 한국어는 특히 퉁구스어와 가장 가까운 친족관계에 있다.

한국어가 퉁구스어와 특별히 밀접한 관계를 가지고 있다는 것은 퉁구스어를 사용하는 퉁구스·만주 여러 민족들이 흑룡강 유역을 비롯한 만주지방에 살았다는 지리적 인접성 때문이 아니라 언어의 음운체계(音韻體系)·문법체계·어휘에 있어서 유사성을 많이 가지고 있기 때문이다. 퉁구스어는 일반적으로 퉁구스만주어 또는 만주퉁구스어라고도 불리며 그 분포 지역은 시베리아 동부, 사할린, 중국의 동북부 만주지역, 신장웨이우얼[新彊維吾爾] 자치구, 몽골 인민공화국의 일부지역 등 광범위하게 걸쳐 있으나 그 언어사용인구는 극히 소수에 불과하며, 전체를 포함하여 10만 명 정도로 추정된다.

금(金)나라를 세우고 한국의 북쪽 땅을 자주 침범했던 여진족(女眞族)의 언어도 퉁구스계의 언어이며, 만주어는 청(淸)나라의 공용어로 사용되었다. 알타이어족 특히 퉁구스만주어와 공통되는 한국어의 구조적 특질은 음운체계와 문법체계에서 뚜렷하게 나타난다. 음운체계에서 볼 때 한 단어 안에서 모음들이 동화현상을 일으키는 모음조화가 뚜렷하고, 단어의 첫머리에 오는 자음에 제약이 있는 것은 두 언어의 공통된 특질이다.

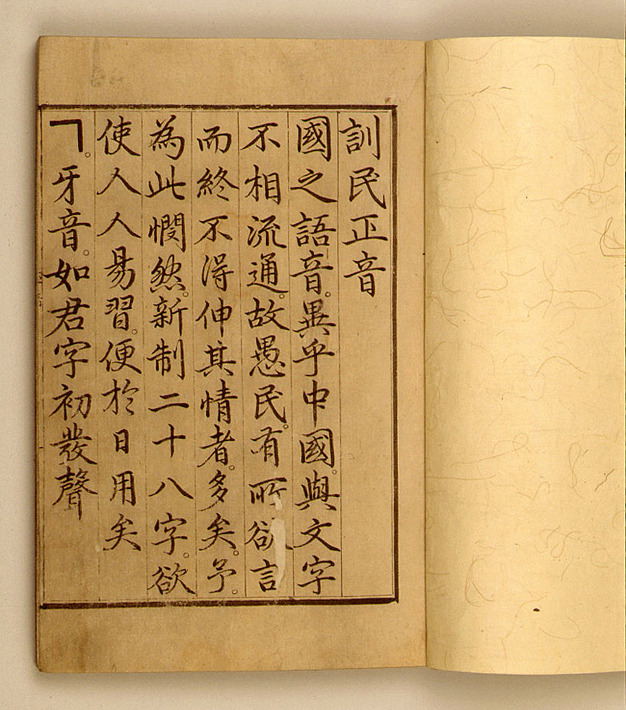

즉 한국어는 이미 15세기에 '아,

한국어는 매우 오랜 역사를 가지고 있다. 고대의 한국어는 고조선을 비롯하여 부여·고구려·옥저·예 등 북쪽 갈래의 부여계(夫餘系) 언어와 진한·변한·마한을 포함한 삼한의 남쪽 갈래인 한계(韓系) 언어로 크게 나누어진다. 이 2갈래의 언어는 원래 근원이 같은 공동의 조상이 되는 조어(祖語)에서 나왔으나 오랫동안 격리되어 서로 다른 방향으로 분화하는 과정을 겪게 됨에 따라서 차이가 생긴 것으로 풀이된다. 그 조어가 바로 부여·한 공통어(夫餘韓共通語)인데 이것이 오늘날 한국어의 역사를 추적해볼 수 있는 가장 오래된 단계의 것으로 생각된다.

북쪽 갈래의 부여계 언어는 뒤에 고구려어로 이어지고, 남쪽 갈래의 한계 언어는 신라와 백제의 언어로 이어진다. 이 단계까지는 한국어의 고유 문자를 가지지 못하고 표의문자(表意文字)인 중국의 한자를 빌려 표음문자(表音文字)와 같이 이용한 이두(吏讀) 문자를 만들어 썼다. 이러한 예를 우리는 신라 때의 향가(鄕歌)에서 찾아볼 수 있다. 이처럼 하나의 공동 조어에서 분화된 2갈래의 언어는 신라의 삼국통일을 계기로 다시 하나의 언어로 통일되어 당시의 도읍이었던 경주를 중심으로 한 경상도 방언이 통일된 신라의 표준어가 되었다. 그뒤 고려의 건국에 따라 새로운 도읍 개성을 중심으로 한 경기도 방언이 고려의 표준어로 바뀌었으며, 그것은 조선에도 그대로 이어져 고려의 중앙어가 오늘의 한국어 모습으로 굳게 자리잡게 되었다.

그러나 한국어가 하나의 통일된 언어일지라도 지역에 따른 변이(變異), 즉 방언이 다양한 것은 사실이다. 특히 제주도는 육지와 멀리 떨어져서 오랫동안 고립되어 있었기 때문에 제주도 방언에는 육지의 방언과는 다른 옛 말의 흔적이 많이 남아 있다. 각 도의 방언이 약간씩 다르기는 하지만 그중에서 함경도 방언과 경상도 방언이 특히 유사성을 많이 가지고 있는 것은 고려시대 이후 경상도 사람들이 함경도로 많이 이주한 역사적 사실이 반영된 것으로 짐작된다.

또 각 지역의 방언이 다르다고는 하지만 제주도 방언을 제외하고는 한국어의 방언들이 일상적인 회화에 소통되지 않는 것은 거의 없다. 조선시대 초기에 세종대왕의 훈민정음 창제로 한국어는 한글이라는 고유한 문자로 쓸 수 있게 되었다. 그러나 임진왜란을 전후로 한국어는 소리와 문자가 변화를 겪어 몇 개의 글자와 사성(四聲)을 나타내는 방점(예컨대 ㆆ, ㅸ, △, ㆁ, ㆍ 등)이 없어졌고, 한일합병 이후 일제강점기에는 한국어와 한글을 쓰지 못하도록 억압하는 한편 한국인에게 일본어를 강제로 쓰게 하는 등 언어의 수난을 겪기도 했다.

제2차 세계대전이 끝난 뒤에는 남한과 북한이 정치적으로 갈라져서 언어의 이질화 현상이 두드러지게 나타나고 있다. 해방 직후에는 일제강점기의 언어탄압정책의 영향으로 한동안 일본어의 잔재가 우리말에 남아 있었고, 남한에서는 급격한 산업화와 근대화의 물결에 따라 새로운 문물·제도·과학기술의 도입과 더불어 영어를 비롯한 서구의 외래어가 분별없이 들어와 한국어와 혼용되는 경향이 있으며, 북한에서는 러시아와 중국어의 영향 및 북한 자체의 언어정책에 따라 분단 이전과는 전혀 다른 방향으로 언어가 이질화되어가고 있다.

또 하나의 공용어, 한국수화언어

2016년 2월 3일 <한국수화언어법>(법률 제13978호)이 제정되고 같은 해 8월 4일 발효되면서, 한국의 공용어는 2개가 되었다. <한국수화언어법>은 "한국수화언어(이하 "한국수어")가 국어와 동등한 자격을 가진 농인의 고유한 언어임을 밝히고, 한국수화언어의 발전 및 보전의 기반을 마련하여 농인과 한국수화언어사용자의 언어권과 삶의 질을 향상시키는 것을 목적"으로 제정되어, "한국수화언어는 대한민국 농인의 공용어"임을 밝혔다.

이 법에서는 또한 "한국수어"란 대한민국 농문화 속에서 시각ㆍ동작 체계를 바탕으로 생겨난 고유한 형식의 언어를 말하며, "농인"이란 청각장애를 가진 사람으로서 농문화 속에서 한국수어를 일상어로 사용하는 사람을 말하고, 농인 외에 청각장애 또는 언어장애로 인하여 한국수어를 일상어로 사용하거나 보조적으로 사용하는 사람을 "한국수어사용자"라고 규정하여 한국수어의 사용자를 확장했다.

전세계적으로도 언어학계에서 수화를 모국어와는 별개인 독립적인 언어로 규정한 사례가 드문 상황이며 관련 연구의 역사도 일천한 가운데, 2006년 뉴질랜드, 2009년 헝가리 등의 국가에서 수어를 해당 국가 농인의 또 다른 언어임을 법으로 제정한 바 있다. 이에 따라 대한민국의 공용어는 전 국민을 대상으로 한 한국어와 한국수어사용자를 위한 한국수어의 2가지를 포함하게 되었다.

종교

우리 민족은 아주 오랜 옛날부터 오늘에 이르기까지 그때그때의 환경과 생활형편에 적합한 종교적 신앙과 의례를 가지고 있었다. 그러나 때로는 주위의 다른 민족들과 접촉하는 가운데 그들로부터 새로운 외래 종교를 받아들여 우리 민족의 전통적인 종교사상에 맞도록 그것들을 변용시켜왔다.

오늘날 한국에는 국교(國敎)가 없고, 모든 국민은 종교의 자유를 가지고 있다. 2018년 정부 조사에 따르면 한국에는 확인된 각종 교단(敎團)의 수가 297개이고, 미확인 된 교단 수는 630여 곳에 달한다. 또 2015년에 실시한 인구 및 주택 센서스 조사결과에 의하면 종교가 있다고 답한 사람은 43.9%였으며, 종교가 없다고 답한 사람은 56.1%였다. 또한 전체 인구 대비 종교의 비율은 개신교(19.7%), 불교(15.5%), 천주교(7.9%)로 나타났다.

종교적 신앙과 의례의 역사를 통사적으로 볼 때 우리 민족의 고대 원시신앙은 고조선의 건국신화에 나타나는 천신(天神)을 믿고 산천과 조상의 영혼을 숭배하며 무속(巫俗)을 행하는 것이었다. 단군신화의 환인은 천제였으며 고대 한민족의 신앙 대상이었다. 단군도 인간으로 화신하여 인간을 이롭게 한다는 홍익인간(弘益人間)의 사상 때문에 숭배의 대상이 되었다. 부여의 영고(迎鼓), 고구려의 동맹(東盟), 예의 무천(I天)은 모두 한 해의 농사를 마치고 천신에게 제사를 드리는 것이었다.

이러한 제의(祭儀)에는 집단적인 가무와 음주가 행해졌는데, 당시의 사람들은 그러한 의례를 통하여 신과 인간과 자연 사이에 질서와 조화가 이루어지는 것으로 믿었다. 또 고대 한국인의 원시신앙은 지금까지도 강한 생명력을 가지고 이어져 내려오고 있는 무속과 거의 일관된 사고의 구조와 특징을 공유하고 있다는 점에서 한국 무속의 원형으로 생각되고 있다.

삼국이 정립된 뒤에는 중국으로부터 불교를 수용하고 도교를 받아들여 태학과 국학을 세우고 태학박사·오경박사·의(醫)·역(易) 박사제도를 두어 귀족 자제들에게 유교의 경전을 가르쳤다. 특히 신라에서는 유교·불교·도교의 원리를 바탕으로 풍류도의 단체정신이 매우 강한 화랑도(花郞徒)의 청소년 집단을 만들어 교육·군사·사교 단체의 기능을 강화하는 동시에 많은 인재를 배출하여 삼국통일에 크게 이바지했다.

통일신라는 사찰·불상·탑 등의 찬란한 불교문화를 이룩하여 그 유물이 지금까지 전해져서 국보와 보물로 지정된 것들이 많다. 불교의 교세는 고려시대에도 그대로 이어져 거란·여진·몽고의 침입에 대한 호국불교(護國佛敎)의 성격으로 발전했기 때문에 불교가 국교로서 더욱 보호되고 장려되었다. 〈팔만대장경〉의 조판은 그러한 호국불교의 염원에서 착수된 것이며, 인쇄술의 발달을 자극하여 세계 최초의 금속활자를 만들어내는 계기가 되었다.

고려에서는 유교와 한문학의 교양을 지닌 사람을 등용하기 위한 과거제(科擧制)를 실시했을 뿐만 아니라 불교의 승려에게 출세의 길을 마련해주기 위해 승과(僧科)라는 국가시험제도를 두었고, 사원에 토지와 노비를 급여하고 면세와 면역의 특전을 베풀어 사원경제가 팽창했으며, 승려들은 귀족의 신분을 가지게 되었다. 고려시대에는 또 신라 말기에 중국에서 들어온 풍수지리(風水地理)사상이 크게 유행했다. 이것은 지리도참설이라고도 하는데, 귀족들의 생활원리에 침투되었으며 그 영향으로 과거제도에 지리과(地理科)가 생기기도 했다.

조선왕조는 처음부터 유교를 국가의 지배적인 통치이념으로 삼아 불교를 억압하고 유교의 원리에 따라 문물제도를 갖추었다. 중앙에는 성균관을 설치하고 지방에는 향교와 서원을 세워 인재를 양성하는 한편 제사를 행했다. 유교는 종교적 신앙과 윤리적 실천의 2가지 측면을 가지고 있었다. 유교의 종교적 신앙과 의례는 천지의 교사(郊社)에 대한 제사와 조상의 조묘(祖廟)에 대한 제사 및 성현들의 문묘(文廟)에 대한 제사로 집약되었다.

이러한 제사 의례는 형식을 매우 중요시했다. 삼강오륜과 같은 유교의 윤리적 실천 강령을 행동과 생활의 규범으로 삼고 실행에 옮긴 것은 주로 양반의 상류계층이고, 평민인 일반 민중들은 오랜 전통의 관행에 따라 천신을 비롯하여 산천과 조상의 영혼을 숭배하고 무속을 행했다. 유학자들은 옥황상제·칠성·염라대왕·사해용신·신당 등을 신봉하는 도교적 소격서(昭格署)의 혁파를 강력하게 주장했지만 민간에서는 물론이고 왕실에서조차도 도교의 신봉이 여전했다.

조선시대 후기에는 관념적·형식적인 주자학(朱子學)에 반대하고 경세제민(經世濟民)·실사구시(實事求是)·이용후생(利用厚生)을 주장하는 실학파가 나오고, 서양의 천주교도 온갖 박해와 순교 끝에 수용되었다. 이어서 그리스도교 여러 교파의 개신교들이 들어와 한국인의 종교적 신앙뿐만 아니라 서양교육과 의술을 전파시키는 데 크게 공헌했다. 한국의 천주교 전래는 중국 북경의 예수회 선교사들을 중심으로 간접적인 전파가 이루어졌으나, 17세기초부터 들어온 한역서학서를 통해 서학을 연구하는 가운데 천주교 신앙이 싹트기 시작했다. 이승훈이 북경에서 영세를 받고, 중국인 신부 주문모가 입국하면서 천주교의 전파가 본격화되기 시작했다.

개신교도 중국에서 활동하던 선교사 K. F. A. 귀츨라프, A. 윌리엄슨, R. J. 토머스 등에 의해 성서의 번역과 배포에 상당한 성공을 거두었다. 또한 1885년 일본에서 이수정이 번역한 〈마가의 전복음셔언〉을 가지고 H. G. 언더우드와 H. G. 아펜젤러가 입국하면서 각 교파의 선교사들이 들어와 본격적으로 교육·의료 사업과 농촌운동을 실시하고, 조선의 봉건사회를 개화시키며 선교활동을 시작했다. 한국의 초기 천주교와 개신교는 조선사회 전통과의 이질감 때문에 심한 박해를 받았으나, 일제강점기 때 기독교회와 천주교의 반일성과 애국성, 그리고 조선의 독립과 민주주의를 위해 노력하는 선교사들을 통하여 민족교회로서의 지위를 굳히게 되었다.

해방 이후 한국교회는 성장과 함께 교파가 분열되고,이에 반한 소종파운동이 일어나게 되자 곧 교회일치연합운동이 전개되었다. 그리고 1960년대 이후 산업화 과정에서 나타난 사회적·정치적 변화에 접하게 되면서 상실된 자아확인과 정신적인 피난처를 위한 종교적 동기가 강하게 작용하여 한국 기독교는 놀랄 만한 양적 성장을 이루었다. 이러한 교회의 양적 성장은 그 내적 순수성과 도덕적 차원, 신의(神意)를 토대로 한 사회정의실현의 주체적 원동력이라는 기대에 부응하지 못했고, 일부 교회와 교인들의 기복적 신앙, 반지성적 무아상태의 신앙, 교회의 상업화·기업화·대중화, 일부 교역자의 부패 등이 부조리로 지적되었다.

이밖에도 정치적 불안정과 사회적 혼란이 고조되었던 조선시대 말기와 일제강점기에는 현실생활의 불안과 위기의식을 극복하고 새로운 이상세계를 추구하는 정감록(鄭鑑錄)과 십승지(十勝地) 기타 후천개벽사상들이 민간에 침투하여 여러 계통의 신흥종교 교단들이 형성되었다. 한국의 신흥종교는 계통으로 볼 때 동양의 유교·불교·도교 계통과 서양의 그리스도교 계통에서 파생된 것과 단군계를 비롯하여 동학계·무속숭신계·증산계·봉남계 등 한국에서 발생한 것들로 나누어 볼 수 있다.

그러나 그 계통이 국내·외, 동·서양의 어느 것이든지 간에 한국의 신흥종교들은 한국에서 새로운 이념이 첨가되었거나 기존의 교리를 고치고 바꾸어 새로운 내용의 것으로 변용된 것들이다. 이러한 신흥종교들은 일부 기성종교들의 진부한 신앙을 지양하고 신도들에게 마음의 평화를 주는 동시에 민족정기를 북돋아주는 기능을 가지기도 하지만, 말세의 구제와 이상세계의 개벽을 내세워 혹세무민하고 사회를 더욱 어지럽게 하는 역기능도 가지고 있다.

총체적으로 볼 때 한국의 종교는 역사상 왕조의 교체와 더불어 새로운 지배이념으로 등장해왔고, 이에 따라 서로 다른 종교들 사이에 알력과 갈등이 계속되었으며, 외래의 종교라도 한국에서 토착화되는 과정에서 전통적인 무속과 여러 종교사상들이 습합된 현상을 보여주고 있다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

한국과 같은 주제의 항목을 볼 수 있습니다.