백과사전 상세 본문

이데올로기·합리주의·낭만주의

어떤 이론가들은 이데올로기와 종교적 열광 사이의 유사성을 강조하는 반면 다른 이론가들은 이데올로기와 합리주의의 연관, 산 경험보다 추상적 이념에 따라 정치를 이해하려는 시도와 이데올로기의 연관을 강조한다.

또 책을 통해 정치에 관해 안다고 생각하는 사람을 믿지 못하고 도제살이함으로써만 정치를 배울 수 있다고 믿는 이론가도 있다. 왜냐하면 정치이론의 가치는 경험에서 나온다고 여기기 때문이다. 이데올로기를 합리주의의 한 형태로 본 영국의 마이클 오크쇼트는 로크의 정치적 자유 이론을 영국인의 자유에 대한 전통적인 이해의 하나의 '요약'이라 보고, 이같은 개념을 그 전통과 연관짓지 않으면 프랑스 인권선언 속의 여러 자유개념처럼 합리주의적 원리나 형이상학적 추상이 된다고 했다.

반면에 이데올로기를 극단적 낭만주의의 산물로 본 미국의 정치학자 에드워드 실스는 낭만주의가 이상을 예찬하고 현실적인 것, 특히 타산과 타협을 경멸함으로써 이데올로기적 정치라는 파도에 휩쓸리게 된다고 보았다. 시민정치는 타협·책략·자제·신중함을 요구하므로 낭만주의와는 다르며, 따라서 낭만주의 정신은 자연스럽게 이데올로기적 정치로 질주한다고 결론지었다.

이데올로기와 테러

비평가들은 이데올로기의 '전체주의' 성격, 과격주의, 폭력을 분석했다.

'우주는 부조리'라는 견해를 표방한 프랑스의 실존주의 철학자이며 작가인 알베르 카뮈는 〈반항인 L'Homme révolté〉에서 진정한 반항인은 혁명 이데올로기의 정통성에 순응하는 사람이 아니라 부정행위에 대해 '아니다'라고 말할 수 있는 사람이며, 마르크스주의의 전체주의 정치보다 현대 노동조합 사회주의 같은 개혁정치를 더 선호하는 사람이라고 주장했다.

카뮈는 이데올로기의 체계적 폭력을 부조리한 것으로 보았으며, 현대에 들어와 성장한 이데올로기는 인간에게 더 큰 고통을 안겨주었다고 생각했다. 그는 대부분의 이데올로기의 궁극적인 목적이 인간 고통의 감소에 있다고 인정했지만 선한 목적이 사악한 수단의 사용을 허용하지는 않는다고 보았다.

'점진적 사회공학'을 내놓은 오스트리아 태생 영국의 철학자인 카를 포퍼는 〈탐구의 논리 Logik der Forschung〉에서 참된 과학적 방법으로 예측·실험 방법과 반증가능성의 원리를 제시했다.

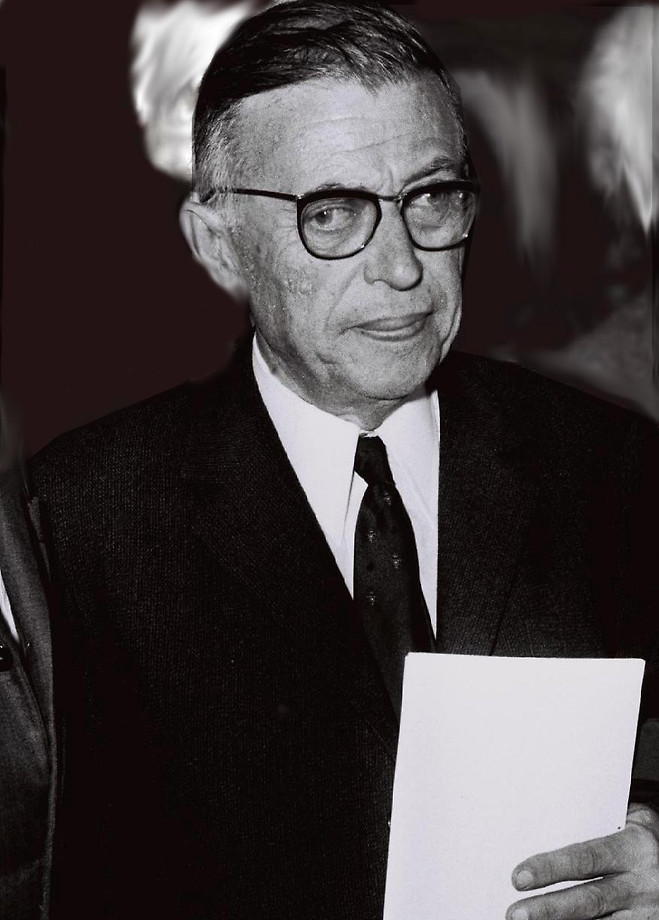

이에 따르면 최종적 지식은 없고 끊임없이 수정되는 잠정적 지식만이 있을 뿐이다. 포퍼는 이데올로그들이 그릇된 과학관을 가지고 있기 때문에 과학적 예측과는 전혀 동떨어진 예언을 낳을 뿐이라고 비판했다. 프랑스의 철학자 장 폴 사르트르는 정치에는 '더러운 손'이 필요하며 유혈을 싫어하는 부르주아적 성벽을 가진 자는 대체로 혁명적 대의명분에 봉사할 수 없다고 주장했다. 혁명의 이상에 대한 사르트르의 애정은 나이가 듦에 따라 점점 더 커졌으며 심지어는 폭력이 그 자체로 좋을 수 있다고까지 주장했다.

그는 〈변증법적 이성 비판 Critique de la raison dialectique〉에서 철학과 이데올로기를 구별했다. 철학이란 데카르트의 합리론이나 헤겔의 관념론처럼 역사의 어떤 시점에서 인간정신을 지배한 중요한 사상체계이며, 이데올로기란 참된 철학의 가장자리에 있으면서 철학체계의 많은 부분을 이용하는 국소적 관념체계라고 정의했다. 이 저작에서 사르트르가 의도한 것은 실존주의 이데올로기에서 추출한 요소들을 통합함으로써 마르크스주의의 '주요철학'을 현대화하고 부활하는 것이었다.

이데올로기와 실용주의

종종 정치에 대한 이데올로기적 접근법과 실용주의적 접근법을 구별하기도 한다.

실용주의적 접근법이란 유용성의 관점에서만 문제를 다룰 뿐 원칙적인 해결책은 적용하려고 하지 않는 방법이다. 이 두 접근법 가운데 어느 것이 더 나은지는 오랫동안 이론가들의 논쟁거리였다. 스탈린 사후 소련은 공산주의의 보편화라는 이데올로기적 목적보다 국가안보와 세력균형에 대한 실용주의적 고려에 더 관심을 가지게 되었고, 이는 미국과 소련이 평화공존과 영향권의 평화적 분할이라는 실용적 정책을 택하도록 하는 변화를 가져왔다.

또 자본주의와 사회주의 사이의 오래된 이데올로기적 적대가 사라지고 혼합경제를 더 능률적인 것으로 만들기 위한 기술적인 모색을 중시하는 징후들이 여러 나라에서 나타났다. 그리하여 1950년대 후반에 이데올로기 쇠퇴의 여러 징후가 목격되었다. 그러나 1960년대에는 세계 곳곳에서 실용주의적 정치풍토에 도전하는 좌익운동의 이데올로기가 등장했고, 이는 이데올로기의 종말이 가까운 장래에는 닥치지 않으리라는 주장을 뒷받침하는 데 이바지했다.

이데올로기는 신념체계의 한 유형이지만 모든 신념체계가 이데올로기는 아니다.

앞에서 내린 정의에 따르면, 이데올로기는 정치에서 실용주의에 대한 유일한 대안이 아니며 이데올로기의 거부가 반드시 실용주의의 채택으로 이어지는 것도 아니다. 이데올로기와 실용주의의 대결은 이데올로기적인 것과 실용주의적인 것 사이의 구별로 바꾸는 것이 더 유익할 것이다. 이런 관점에서 보면 정치에 대한 접근법은 좀더 이데올로기적이라거나 좀더 실용주의적이라고 말할 수 있다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.