백과사전 상세 본문

요약

1911년 청의 철도국유화령은 광둥·후난·후베이·쓰촨 성민의 거센 저항을 불러일으켰다. 8월 20일 혁명군은 우창·한커우·한양을 점령했고, 후베이 성의 독립 선언을 시작으로 전국의 각 성이 독립을 선언했다. 쑨원이 임시대총통에 추대되고, 1912년 난징에 중화민국 임시정부가 수립되었다. 혁명군 진압을 위해 청 정부가 기용한 위안스카이는 쑨원으로부터 임시대총통의 지위를 양보하겠다는 밀약을 받고 2월 12일 청의 마지막 황제 푸이를 퇴위시켰으며, 이로써 청은 268년 만에 멸망했다.

신해혁명은 혁명파가 정권장악에 실패하고 구세력인 위안스카이가 정권을 장악했을 뿐 아니라, 혁명 이전의 낡은 사회적·경제적 질서나 지배계층, 반식민지적인 중국의 위치에도 변화가 없었다는 점에서 실패한 혁명으로 평가된다.

혁명봉기가 일어난 해인 1911년이 간지로 신해년이어서 신해혁명이라 불리고 있지만, 내용상으로는 민국혁명이 더 타당하다. 1913년의 위안스카이[袁世凱] 토벌전쟁을 제2혁명, 1915~16년의 반제제 투쟁을 제3혁명으로 지칭하면서 신해혁명을 미완의 혁명인 제1혁명으로 부르기도 한다. 또한 우창[武昌]에서 최초로 신해혁명의 봉기가 일어난 10월 10일을 쌍십절이라 하여 타이완에서는 중요한 경축일로 지키고 있다(→ 중국사).

혁명운동의 전개

이민족 정권인 청조를 타도하고 한족(漢族)의 공화정을 수립하자는 혁명운동의 상징적인 지도자 쑨원[孫文]은 오늘날까지도 중국의 국부(國父)로 추앙받고 있다(쑨원). 1894년 6월 쑨원이 당시 실력자였던 이홍장(李鴻章)에게 서구적 모델에 따른 개혁안을 제시하는 글을 올렸다가 무시당한 후, 하와이에 가서 조직한 하와이 흥중회(興中會)가 최초의 혁명단체로 알려져 있다(이홍장). 이어 홍콩 흥중회를 조직하고 이를 통해 광저우[廣州] 봉기를 계획했다.

이 최초의 반청(反淸) 봉기가 실패한 뒤 망명길에 나선 쑨원은 런던에서 중국 공사관에 억류되는 사건을 통해 국제적으로 이름이 알려졌다. 그는 억류에서 풀려난 후 대영박물관에 출입하면서 서구의 새로운 사회사조를 접하여 삼민주의(三民主義) 사상의 기초를 닦을 기회를 가졌다(삼민주의). 다시 일본으로 간 그는 변법자강운동의 실패 후 망명한 캉유웨이[康有爲] 등의 개혁파와 연합을 모색하기도 하고, 의화단운동(義和團運動)을 전후해 양광총독(兩廣總督) 이홍장을 황제로 추대하여 양광(광둥[廣東]·광시[廣西]) 지방을 독립시키려 했으나 실패로 돌아갔다.

쑨원은 다시 홍콩 흥중회의 조직을 통해 후이저우[惠州] 봉기를 조직했으나 실패했다.

한편 의화단운동에서의 충격적인 패배가 반청 혁명사조를 급속히 확산시켜가는 가운데 혁명운동은 새로운 전기를 맞게 되었다. 청 정부가 자구책으로 근대적 개혁을 추진하는 가운데 교육제도의 개혁을 지향함으로써 신식학교와 학생, 일본 유학생이 늘어났다. 일본 유학생들 중 일부 급진파가 제국주의의 침략과 그에 대한 청 정부의 무기력한 대응에 자극되어 반청혁명의 길로 나서게 되었다.

이들이 일본에서 펴낸 혁명을 고취하는 잡지나 번역서들은 중국 내로 유입되어 혁명사조의 흥기에 상당한 역할을 했다. 이와 같은 분위기에 1903년 황싱[黃興] 등의 유학생들이 중심이 되어 후난 성[湖南省] 창사[長沙]에서 화흥회(華興會)라는 혁명조직이 설립되었다. 1904년에는 상하이[上海]에서 차이위안페이[蔡元培]·장빙린[章炳麟] 등의 광복회(光復會)가 조직되었다. 이들 각지의 혁명단체가 통합되어 1905년 8월 도쿄[東京]에서 전국적인 혁명조직인 중국동맹회가 성립되었다.

동맹회는 쑨원을 총리로 추대했고, "오랑캐를 몰아내고 중화(中華)를 회복하여 민국을 건립하며 지권(地權)을 고르게 한다"는 강령을 채택했다. 또한 기관지 〈민바오 民報〉를 창간하여 혁명선전을 본격화했다. 이어 1906년 쑨원·황싱·장빙린 등이 '중국동맹회혁명방략'을 제정했다. 이즈음에 쑨원의 삼민주의가 보다 명확한 체계를 갖춘 형태로 제시되어 혁명파의 지도이론으로 등장했다. 그 내용은 청나라 정권의 타도와 한(漢)민족국가의 회복을 지향하는 민족주의, 민주국가의 수립을 지향하는 민권주의, 사회경제조직을 개혁함으로써 미래의 사회혁명을 방지하고자 하는 민생주의로 구성되었다.

동맹회의 성립 후 혁명파는 조직의 확대와 선전활동 외에도 본격적인 반청무장봉기를 준비했다.

그러나 몇 차례에 걸친 서남 변경지역에서의 회당(會黨) 중심의 봉기와 광저우에서의 신군(新軍) 중심의 봉기는 모두 실패로 돌아갔다. 원래 사상이나 조직 면에서 통일성이 결여되어 있던 동맹회가 거듭된 봉기의 실패와 더불어 조직상의 분열이 가속화되자, 광복회가 독자적인 활동을 전개하기 시작했고, 1911년 7월에는 상하이에서 동맹회 중부총회가 성립되어 '장강(長江)혁명'을 준비했다. 쑨원도 1910년 이후에는 독자적인 행동을 취했다.

이와 같은 동맹회 내부의 분열로 인하여 막상 신해혁명의 봉기가 시작될 즈음 혁명파는 국내에서 결집된 역량을 갖추지 못했고, 따라서 혁명 전개과정을 주도할 통일적인 역량이 없었다.

그러나 이와 같은 혁명파 내부의 역량 분산과는 상반되게 국내에서의 혁명정세는 날로 발전해가고 있었다. 의화단운동 이후 청나라가 새 정책을 추진하면서 정치개혁의 핵심인 입헌제 실시를 위한 준비를 하지 않자, 제도적인 정치참여를 요구해오던 신사층은 헌법제정, 국회와 지방의회 개설 등을 요구하는 입헌운동을 추진했다.

이들 입헌파 신사층은 러일전쟁에서 일본이 승리한 비결이 입헌정치에 있었다고 보고 러일전쟁 이후 한층 활발한 입헌운동을 벌였으며, 청나라도 이들의 요구를 억누를 수만은 없어서 형식적으로나마 입헌준비를 하기 시작했다. 각각 지방의회·국회의 전신이라 할 수 있는 자의국(諮議局)·자정원(資政院)이 1909, 1910년에 개설되면서, 입헌파 신사층은 이들 기관을 거점으로 하여 국회의 신속한 개설을 청원하는 등 입헌운동을 가속화했다. 그러나 청나라는 이들의 청원운동을 엄격히 탄압했는데, 이러한 정부의 태도는 입헌파 중 급진적인 일부로 하여금 혁명으로 기울게 하는 계기가 되었다.

또한 각자의 성(省)을 중심으로 한 국민적 대중운동으로 활발해진 이권회수문제에서도 입헌파 신사층은 청나라와 첨예하게 대립했다. 대표적인 것이 철도부설권에 관한 문제였는데, 1911년 5월 청나라가 철도의 국유화를 선포하여 지방의 이권을 무시하자 이에 대한 반발이 일어났다. 쓰촨 성[四川省]에서의 보로운동(保路運動)은 무장봉기로까지 발전했고, 이것은 우창 봉기의 성공으로 이어졌다.

전개

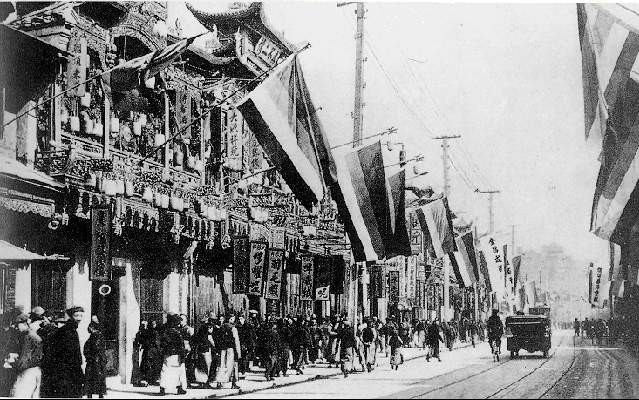

1911년 10월 10일의 우창 신군에 의한 우창 봉기는 심각한 통치의 위기에 처해 있던 청나라에 최후의 일격을 가했다. 신군병사가 중심이 되어 봉기한 혁명군은 그날 밤 호광총독아문을 점령하고, 이어 11, 12일에는 한커우[漢口]·한양[漢陽] 신군의 호응을 얻어 우한[武漢] 3진을 완전히 통제하는 데 성공함으로써 전국적인 혁명의 도화선이 되었다. 이들 봉기가 성공할 수 있었던 데에는 후베이[湖北]의 혁명파가 일반 지식인, 학생, 회당 외에 신군에 대한 혁명공작에 큰 비중을 두고 있었던 점이 크게 작용했다.

11일 혁명군은 후베이 자의국에서 도독의 선출과 군정부의 수립을 위한 회의를 가지고, 입헌파의 제의에 따라 신군장교 리위안훙[黎元洪]을 도독으로 추대하여 혁명군정부를 건립했다. 군정부 수립 후 즉시 국호를 중화민국으로 개칭하는 동시에 전국에 봉기의 정당성과 이에 대한 호응을 요청하는 전보를 냈으며, 대내외적인 방침을 발표했다. 이런 조치는 대개 동맹회의 '혁명방략'에 기초한 것이었으므로, 이 점에서는 동맹회의 영향력이 어느 정도 인정된다. 이 정책들은 이후 혁명군에 호응하여 청나라로부터 독립한 각 성에서도 거의 그대로 답습되었다.

우창 봉기의 성공은 곧바로 전국을 급격한 혁명의 소용돌이로 몰아넣었다. 봉기 후 1개월 사이에 산시[陝西]·산시[山西]의 북방 2성과 후난·윈난[雲南]·장난[江南]·구이저우[貴州]·장쑤[江蘇]·저장[浙江]·광시[廣西]·푸젠[福建]·안후이[安徽]·광둥[廣東] 등 남방 대부분의 성과 상하이가 청나라로부터 독립을 선포하고 혁명군에 가담했다. 이들의 독립과정을 유형별로 보면, 신군병사가 봉기했으나 봉기 후 권력이 입헌파와 구(舊)세력에게 넘어간 경우와, 혁명파 지도하에 대중적 봉기로 권력을 장악했지만 입헌파와 구세력의 반격으로 정권을 탈취당한 경우가 있었다.

이외에도 대중적 봉기 이전에 입헌파가 청나라 관리에게 강요하여 독립을 선포함으로써 권력을 장악한 경우, 전쟁의 폭발에 의해 신군이 구세력을 몰아내고 정권을 장악한 경우, 혁명파와 입헌파의 군정부가 병립·대치하다 구세력에게 정권이 돌아간 경우 등이 있었다. 결국 독립한 각 성의 정권은 대체로 혁명파보다는 입헌파나 구세력에 의해 장악되었다. 이는 동맹회를 중심으로 하는 혁명파가 우창봉기나 그 이후에 통일적인 지도능력을 상실하고 있었던 데다가 청조에 반대하고 공화혁명에 찬성하기만 하면 구세력이건 입헌파이건 모두 받아들여 합작을 한 반면, 입헌파는 국내에서 안정된 기반을 가지고 있었으므로 그들이 일단 혁명으로 전환하면 새로운 권력을 장악하기 쉬웠기 때문이었다.

독립한 각 성은 통일적인 임시중앙정부를 수립하기 위한 준비작업으로 각성도독부대표연합회·각성대표회의 등을 소집했다. 그러나 혁명군측은 11월 2, 27일에 한커우와 한양을 청나라측에 내주는 큰 패배를 당했고, 북벌에 의한 청나라의 타도라는 전망이 어두워졌다. 이러한 상황에서 혁명군측은 청나라측의 전권을 위임받고 있던 한인관료 위안스카이와 협상하는 방향을 택했다. 이로써 신해혁명은 무장투쟁으로부터 남북의화라는 정치적 협상의 국면으로 접어들었다.

혁명군이 정치적 타협을 택한 원인으로는 혁명군 자체의 단결력 결여, 위안스카이에 대한 열강의 지지 및 호의적인 여론과 그를 이용하여 청조를 타도하려는 전략적인 고려 등을 들 수 있다.

남북의화와 중화민국의 수립

우한 3진이 혁명파에 의해 장악되고 청조의 군대가 혁명군에 대한 초기의 진압에서 실패하자, 청조는 은퇴해 있던 한인관료 위안스카이에게 내정과 군정의 전권을 위임하여 그를 총리로 기용함으로써 혁명군을 진압하고자 했다. 위안스카이는 초기에 한커우·한양을 수복하기까지 무장진압정책을 써서 혁명군의 위력에 타격을 입혔으나 그후 타협을 모색했다.

이는 위안스카이가 청나라 타도 쪽으로 돌아선다면 그를 임시대총통으로 선출하겠다는 혁명군측의 결의가 이루어지고 있던 상황에서, 그로서는 굳이 승산이 불투명한 내전을 확대하여 청나라를 보위할 필요성이 없었기 때문이었다. 그리하여 남북의 양군은 12월 3일 이후 계속 정전상태로 들어갔고, 18일부터 상하이에서 정식으로 남북의화가 개시되었다.

양측 대표의 담판과정에서 남방의 혁명군측이 29일 난징[南京]에서 쑨원을 임시대총통으로 하는 임시정부를 세우자 담판은 일시 중지되었다. 그러나 쑨원이 위안스카이에게 조건부로 총통직을 양보하겠다는 제안을 한 후 양자 간의 담판은 계속되었다. 위안스카이는 청나라의 퇴위를 실현시켰고, 1912년 2월 12일 청나라의 마지막 황제 푸이[溥儀:宣統帝]는 퇴위조를 내림으로써 268년에 걸친 통치는 종말을 고했다. 다음날 쑨원은 사직했고 위안스카이가 임시대총통으로 선출되었다.

쑨원은 사직의 조건으로 난징에 임시정부를 설치할 것을 내세워 위안스카이를 견제하고자 했으나, 2월말에 베이징 등지에서 일어난 병변을 구실로 위안스카이는 베이징에서 3월 10일 임시대총통에 취임했다. 4월 1일 쑨원은 정식으로 임시대총통직에서 해제되었고, 5일 참의원(參議院)이 베이징으로 이전을 결의했다. 이로써 혁명파의 위안스카이 견제 시도는 수포로 돌아갔다.

혁명파는 혁명의 궁극적인 목표의 하나인 정권장악에 실패하고, 구세력인 위안스카이가 정권을 장악했을 뿐 아니라, 신해혁명 이전의 낡은 사회적·경제적 질서나 지배계층, 반식민지적인 중국의 국제적 위치에도 근본적인 변화가 나타나지 않았다는 점에서 신해혁명은 '실패했다'는 평가가 일반적이었다. 이러한 실패의 궁극적인 원인으로는 당시 사회적 기반 자체가 미성숙한 단계에 있었던 점을 들 수 있다.

그래서 최근에는 신해혁명을 문제제기 단계로 보고 실질적인 내용은 그 이후의 단계에서 갖추어진다고 보아, 신해혁명을 '민국혁명'의 제1단계로 파악하는 견해도 있다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.