백과사전 상세 본문

요약 대한불교조계종 제24교구 본사.진흥왕이 창건하고 검단선사가 중건한 것으로 알려져 있으며 고려말과 조선초에 중수와 중창을 거쳐 경내의 건물이 189채나 되었으나 정유재란 때 거의 타버렸다. 1613년(광해군 5) 재건을 시작하여 근대까지 여러 차례 중수되었다. 현존하는 건물은 대웅전(보물 제290호)·영산전·명부전·만세루(보물 제2065호)·산신각·천왕문·대방·요사 등이 있다. 금동보살좌상(보물 제279호)·금동지장보살좌상(보물 제280호)·동불암마애불상(보물 제1200호) 등의 문화재와 다수의 조상, 사적비 등이 남아 있다.

대한불교조계종 제24교구 본사. 이 절의 창건에 대해서는 신라의 진흥왕이 왕위를 버린 날 미륵삼존이 바위를 가르고 나오는 꿈을 꾸고 감동하여 절을 세웠다는 설과, 그보다 2년 늦은 557년(위덕왕 24)에 백제의 고승 검단이 창건했다는 설이 있다. 그러나 가장 오래된 조선 후기의 사료들에는 진흥왕이 창건하고 검단선사가 중건한 것으로 기록되어 있다.

1354년(공민왕 3)에 효정이 중수하고, 1472년(성종 3)부터 10여 년 동안 행호선사 극유가 성종의 숙부 덕원군의 후원으로 크게 중창하여 경내의 건물이 189채나 되었다고 한다. 그러나 정유재란 때 거의 타버렸는데, 1613년(광해군 5) 태수 송석조(宋碩祚)가 일관·원준과 함께 재건을 시작하여 1619년 완성했으며, 그뒤 근대까지 여러 차례 중수되었다.

현존하는 건물은 대웅전(보물 제290호)·영산전·명부전·만세루(보물 제2065호)·산신각·천왕문·대방·요사 등이 있다. 절에 전하는 금동보살좌상(보물 제279호)·금동지장보살좌상(보물 제280호)·동불암마애불상(보물 제1200호)·영산전목조삼존불상(전북특별자치도 유형문화재 제28호)·석탑(전북특별자치도 유형문화재 제29호)·범종(전북특별자치도 유형문화재 제31호)과 중종과 부도 및 탑비(전북특별자치도 유형문화재 제32호)가 문화재로 지정되었으며 이밖에 다수의 조상과 사적비 등이 남아 있다.

부속암자는 현재 4곳만 남아 있지만 19세기 전반에는 50여 개나 되었으며, 절 주위에는 진흥왕이 수도했다는 진흥굴, 검단선사에게 쫓긴 이무기가 바위를 뚫고 나갔다는 용문굴, 전망이 뛰어난 만월대, 동백나무숲 등의 명소가 있다.

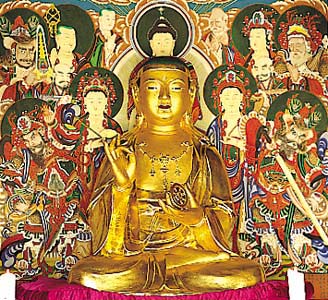

선운사금동보살좌상

선운사에 있는 조선 초기의 금동보살상. 보물 제279호. 높이 약 100cm.

손의 지물은 확인되지 않으나 머리에 두건을 쓰고 있어 지장보살로 추정된다. 오른손은 앞으로 들어 엄지와 약지를 맞댄 듯하고, 왼손은 배 앞에서 수평으로 들고 있다. 이마에 두른 두건의 띠가 양쪽 귀옆으로 흘러내려 배 앞까지 이른다. 얼굴은 긴 네모에 가까운 살찐 형으로 턱에 군살이 있고 치켜올라간 눈꼬리, 작고 콧날이 예리한 코, 굴곡진 선으로 된 입술 등 이목구비가 중앙에 몰려 작고 예리하게 조각되었다. 짧은 목에 삼도가 있고 밋밋하게 드러난 가슴에는 3줄 장식이 달린 목걸이가 있다.

신체는 비만하며 여래상의 법의와 같은 옷을 통견으로 입었는데, 옷주름이 두텁게 형식적으로 표현되어 있다. 가슴 높이까지 올려입은 군의와 띠매듭 표현은 조선 초기 불상들과 맥락을 같이하나 왼쪽 어깨 앞에 가사를 묶은 띠매듭과 그것에 매달린 네모난 치레장식은 독특한 것으로 고승의 영정이나 조상조각에서 볼 수 있는 표현이다. 옷주름은 배 앞의 군의에 새겨진 촘촘한 세로 주름과 무릎을 덮는 일률적인 가로 주름대에서 더욱 형식화되어 있고, 굴곡 없는 신체와 마찬가지로 손가락도 밋밋하고 길게 과장되어 있다.

이 상의 비만하고 생동감없는 얼굴과 신체표현, 장식적이면서도 형식화되어 부자연스러운 의습 표현 등은 원각사탑(1467)의 부조상이나 무위사목조아미타삼존불상(1576), 기림사건칠보살좌상(1501) 등과 부분적인 비교가 가능하며 대체로 15세기 후반의 제작으로 추정된다.

같은 경내의 도솔암에 있는 금동지장보살좌상과 함께 고려말 조선초의 지장신앙을 알려주는 중요한 예이다.

선운사대웅전

선운사에 있는 조선 중기의 단층목조건물. 보물 제290호. 얕은 기단이 건물을 받치고 있으며 기단 중앙에 석계가 설치되어 있다.

건물은 앞면 5칸, 옆면 3칸으로 긴 평면을 이루며, 주간(柱間)이 넓고 기둥이 상대적으로 짧아 넓게 퍼져 있는 모습이다. 막돌 초석 위에 약간 배흘림이 있는 두리기둥을 세워 창방으로 결구하고 그 위에 평방을 놓은 내외3출목의 다포식 건물이다. 공간포는 어간(御間)에 3구, 좌우 협간(狹間)과 툇간에 2구씩 배열했으며 정면 기둥 사이에는 빗살창호를 달고 서쪽 면에만 외짝 출입문을 달았다. 옆면에는 공포를 배열하지 않고 대신 고주 2개를 세워 3칸으로 했다. 처마는 부연이 있는 겹처마이며 지붕은 다포계 건물에서는 드믄 맞배지붕이다.

내부는 통칸이나 불벽(佛壁)을 1줄 세워 그 안에 불단을 설치했으며, 불단 뒤쪽으로 고주 3개를 세워 여기에 대량(大樑)과 종량(宗樑)을 짜맞추었다. 내부의 천장은 내진(內陳)의 어간만 우물반자이며 나머지는 평반자로 하고 외진에는 빗반자를 설치했다. 내진의 우물반자와 평반자에는 꽃무늬를 장식하고, 빗반자에는 구획을 하여 주악상(奏樂像)을 그려놓았으며 평반자 중 툇간에는 구름 속에서 아래를 내려다보는 용을 생동감 있게 그려놓았다.

이 건물은 정유재란 때 병화를 입어 파괴된 후 1614년(광해군 6)에 재건되었음이 사적기를 통해 확인되었다. 전체적으로 안정감있는 모습은 평야지대의 건물 특색을 잘 보여주는데, 다포계이면서 맞배지붕을 얹은 것이나 내부의 가구재가 간단한 것이 특색이며, 공포의 구성기법은 17세기의 특징을 잘 보여준다.

선운사동불암마애불상

선운사 도솔암으로 오르는 길 옆 절벽에 새겨진 마애불좌상. 전북특별자치도 유형문화재 제30호. 높이 13.0m, 너비 3.0m.

이 마애불에는 백제의 위덕왕이 검단선사에게 부탁해 암벽에 불상을 조각하고, 암벽 꼭대기에 동불암(東佛庵)이라는 공중누각을 짓게 했다는 전설이 있다.

연화대좌 위에 앉아 있는 이 마애불상의 상체는 낮은 부조로 양각되어 있고, 하체는 선각의 흔적만 남아 있어 미완성인 듯하다. 머리에는 뾰족한 육계가 있는데 육계와 머리의 구분이 불분명하다. 이마에 백호가 있는 얼굴은 평면에 눈·코·입을 빚어 붙인 듯 어색한 모습이지만 눈꼬리가 치켜올라간 가는 눈, 우뚝한 코, 앞으로 쑥 내민 듯한 입술 등은 익살스런 표정을 자아낸다. 귀는 어깨에 닿을 정도로 직선으로 밋밋하게 늘어져 있으며, 턱과 상체가 맞붙어 거의 드러나 있지 않은 짧은 목에는 삼도가 가늘게 선각되어 있다.

상체는 각이 진 어깨에서 팔뚝까지 밋밋한 4각형을 이루고 있는데 윤곽만 표시되어 있다. 법의는 통견인 듯하며 옷주름은 평평한 가슴에 가로질러 새긴 4줄의 군의단과 띠매듭이 선명하다. 두 손은 손가락을 펴서 아랫배 부분에서 손끝을 맞대고 있으며 그 밑에는 큼직한 두 발이 선각되어 있다. 대좌는 높으며 층단을 이루었는데 상대에는 옷자락이 늘어져 덮여 있고, 하대에는 간략하게 복련이 새겨져 있다. 광배는 표현되지 않았고 불상 주위에 목조 전실(前室)의 가구 흔적으로 생각되는 네모난 구멍이 남아 있다.

이 마애불은 전체 규모가 커서 거불을 새기려 했던 것으로 보이나 기술이 부족한 석공의 소작인 듯하며, 상체의 군의 표현으로 보아 고려 말기나 조선 초기 불상을 모방한 마애불로 추정된다.

선운사도솔암금동지장보살좌상

선운사의 도솔암에 봉안되어 있는 고려시대 금동보살좌상. 보물 제280호. 높이 96.9cm.

대좌와 광배는 없어졌으며 두건을 쓰고 법륜을 든 지장보살좌상이다. 오른발을 위로 올려 결가부좌한 길상좌의 자세로 앉아 두 손은 아미타구품인 중 하품중생인을 결한 채 왼손에 법륜을 가볍게 쥐고 있다.

머리에 쓴 두건은 귀 뒤로 넘겨져 어깨까지 덮어 내려오며 그 끝부분에 영락장식이 매달려 있다. 얼굴은 약간 살이 찐 둥그스름한 형에 이목구비가 조화를 이루며 뚜렷하고 단정하게 표현되어 있다. 신체표현은 알맞게 살이 찌고 균형이 잡혀 안정감을 주며, 오른쪽 어깨에 걸친 둥근 옷자락, 왼쪽 어깨 앞에 표현된 Ω형의 옷단 처리, 내의를 묶은 띠매듭과 승각기 치레장식 등은 장곡사 금동약사불좌상이나 문수사금동아미타불좌상과 같은 고려 후기(14세기) 불좌상의 착의법을 그대로 따르고 있다.

목은 짧고 삼도가 표현되어 있으며 가슴에는 3줄의 장식이 늘어진 목걸이가 있다. 양 손목의 팔찌, 손에 든 법륜, 승각기 치레장식의 연주무늬와 꽃무늬, 목걸이 등이 정교하게 표현되었다. 전체적으로 보아 신체를 감싸는 옷주름은 번잡스럽지 않고 손이나 발도 부드러운 윤곽을 이루며 자연스럽게 조각되었다. 이 보살상은 두건의 형태나 법륜을 든 손 모양 등 세부묘사가 고려시대 지장보살도에서 보이는 상들과 흡사하다.

조각상으로는 드물게 전해오는 고려시대의 지장보살상으로, 지장신앙의 유행과 함께 고려미술의 귀족적이며 세련된 일면을 보여주는 중요한 상이다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.