백과사전 상세 본문

요약 독일과 한국은 1883년 한·독수호조약의 체결로부터 시작되었다. 제2차 세계대전 이후 동·서 냉전 당시에는 독일 통일 이전까지 동독과는 북한이, 서독과는 남한이 각각 외교 관계를 수립했고, 양국 관계는 1990년대 김대중 대통령 취임 이후 최상의 협력 관계로 승격되었다. 독일은 한국의 14위 수출국이며 유럽연합 내에서는 2위 수출국이자 1위 수입국이다. 한국과 유럽연합의 자유무역협정 체결 이후 교역량은 꾸준히 증가해왔으며, 한국의 대독일 주요 수출품은 자동차, 건전지 및 축전지, 반도체이며 수입품은 자동차 농약 및 의약품, 계측제어분석기 등이다. 주한 독일문화원에서는 독일과 독일 문화를 알리고 양국 간 문화교류를 위한 다양한 문화 행사를 지원하고 있다.

외교

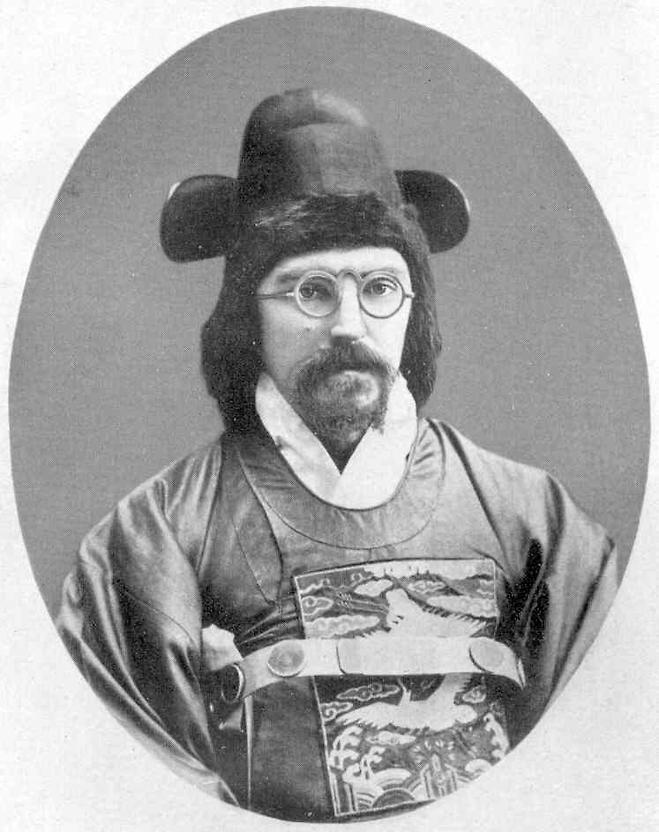

한국과 독일의 공식 외교관계는 1883년 11월 26일 한·독수호조약 13관(款)과 선후속약(善後續約)의 체결로 시작되었다. 1880년대는 조선이 서구 열강들에게 문호를 개방한 시기로 독일은 경제적인 필요에 따라 조선과 유대관계를 쌓아나갔다. 이 무렵 독일인 묄렌도르프가 이홍장의 추천으로 해관(海關) 및 외교 고문으로 등용되었고, 1896년 4월에는 독일무역상사 세창 양행이 금성·당현의 광산채굴권을 허가 받았으며, 1898년 9월에는 독일어를 교육기관인 관립 덕어학교가 설립되었다.

한·독수호조약 체결 이후 점차 발전한 양국 관계는 1905년 을사조약으로 조선의 외교권이 박탈되고 독일공사관이 폐쇄되면서 공식적으로는 단절되었다. 그러나 비공식 교류는 계속 이어져 1927년 영친왕이 유럽 여행길에 힌덴부르크 원수를 접견하기도 했다. 일제강점기에는 손기정이 1936년 베를린 올림픽 대회 마라톤 경기에서 우승했고 적지 않은 한국 학생들이 유학차 독일로 건너갔다.

제2차 세계대전 이후의 동·서 냉전은 독일과 한국 모두에게 민족 분단의 시련을 안겨주었다. 1990년 10월 3일 독일의 통일이 선포되기 이전의 한·독 관계는 분단 국가가 가지는 국제 정치적인 조건과 제약 속에서 전개될 수밖에 없었다. 1949년 11월 동독과 북한이, 1955년 12월 서독과 남한이 각각 외교관계를 수립했다.

서독과 한국의 우호관계는 1964년 박정희 대통령의 서독 방문으로 이어졌고, 1967년 3월에는 서독의 뤼브케 대통령이 한국을 방문하기도 했다. 그러나 그로부터 4개월이 조금 지난 7월 8일 중앙정보부가 흔히 '동백림(東白林) 사건'으로 불리는 이른바 '동베를린 거점 북한 대남공작단 사건'을 발표하면서 양국 관계는 급속히 냉각되어갔다. 이 사건의 처리를 둘러싸고 한국 정부의 안보 우선주의와 서독 정부의 인권 중시 태도가 충돌해 양국 사이에 상당한 긴장과 반목이 조성되었으며, 독일을 비롯한 유럽 각국의 한국에 대한 인식이 크게 악화되었다.

양국간에 의견차가 쉽사리 좁혀지지 않자 서독은 정경 분리의 원칙에 입각하여 한국의 정치 상황에 대해 냉담한 태도를 취하게 되었다. 이후 양국은 특사 교환을 통해 1969년 2월부터 1970년 8월 사이에 동백림 사건 관련자들을 모두 석방하거나 감형하기로 의견을 일치시켜 예정되어 있었던 차관을 제공받을 수 있었다. 한편 1970년 2월에는 신태환 통일원 장관이 독일을 방문해 동·서독의 분단상과 통일 노력을 시찰했고, 1972년 11월에는 <한·독 비자면제협정>과 <한·독 재정원조에 관한 협정>이 체결되어 독일이 한국에 3,500만 마르크의 차관을 제공했다.

한편 남·북한간 외교전은 남·북한 국가 원수의 독일 방문에서도 나타나, 북한 김일성 주석의 동독 방문(1984. 5. 29∼6. 2)에 전두환·노태우 대통령이 각각 1986년, 1989년에 서독을 공식 방문했다. 1998년 2월 25일 김대중 대통령 취임식에 리하르트 폰 바이츠제커 전 독일 대통령이 참석해 50년 만의 여야간 정권교체를 축하했으며, 같은 해 9월 15일에는 로만 헤어초크 독일 대통령이 방한해 김대중 대통령과 한·독 정상회담을 갖고 양국간 관계가 '최상의 협력 관계'임을 확인하는 한편, 한국 정부의 개혁 추진과 대북 포용정책에 대한 독일의 지원과 협력을 다짐했다.

2000년대에는 2005년 노무현 대통령이 독일을 방문하여 양국의 우호협력관계 증진 및 문화외교를 수행했으며, 2011년에는 이명박 대통령이 방문하여 투자, 교역, 신재생에너지, 남북문제, FTA 등 양국 간 협력 방안에 대해 논의했다. 2011년 11월에는 한-독 통일자문위원회가 창립되었고, 2014년 9월에는 한-독 통일외교정책자문위원회 설립 양해각서를 체결했다. 2017년 7월에 독일 함부르크에서 열린 G20 정상회의에는 문재인 대통령이 참가하여 공식 방문하고 메르켈 총리와 북핵을 둘러싼 한반도 주변 상황과 양국 간 우호 관계에 대해 집중 논의했다.

경제·통상·주요 협정

독일은 한국의 14위 수출국이며, 유럽연합(EU, European Union) 내에서는 2위 수출국이자 1위 수입국이다. 2011년 한국과 유럽 연합의 FTA가 잠정 발효된 후 대독일 수입이 꾸준히 증가해왔다. 한국의 대독일 주요 수출품 중 하나는 선박이었으나, 선박 시장의 불황으로 인해 한동안 수주 가뭄을 겪어야 했다. 2023년 기준 한국의 대독일 수출품으로는 철도용 및 궤도용 외의 차량과 부속품, 전기기기 및 리튬이온 축전지, 원자로 및 보일러 등이며, 수입품으로는 승용자동차, 의료용품, 전자집적회로 등이다. 2023년 기준 한국의 대독일 수출액은 85억 8,629만 달러이며 수입액은 200억 423만 달러이다.

문화교류·교민 현황

독일과 한국의 관계는 문화적인 측면에서 매우 이채롭다. 일찍이 초대 주독 명예영사를 지냈으며 홍콩에 상사를 설립하고 1884년 제물포에 세창 양행을 설치한 E. 마이어는 상사를 통하여 한국 물품을 수집해 1889년 함부르크 산업박람회에 전시했다. 외국인들에게 한국을 소개하는 일반적인 이름이 된 '고요한 아침의 나라'는 분도회 총원장 N. 베버의 저서명이며, 같은 분도회 선교사로 1908∼29년 한국에 머물렀던 A. 에카르트는 <한국어 문법 (Koreanische Konversationsgrammatik)>, <한국 미술사(Geschichte der koreanische Kunst)>, <한국의 음악(Koreanische Musik)> 등을 펴내고 뮌헨대학교에서 한국어를 가르침으로써 독일 내 한국학 연구의 초석을 놓았다.

일제강점기에 독일은 비자 없이도 유학할 수 있는 나라였으므로 많은 한국 학생들이 독일에 체류하며 연구활동을 벌였다. 그들은 대개 자연과학/철학/예술 등을 전공했기 때문에 우리 문화나 역사를 본격적으로 소개할 수는 없었으나, 유학 기간 동안의 생활 속에서 한국 문화의 면면을 전해주었음은 충분히 짐작된다. 이의경의 경우는 특기할 만한데, 1928년 뮌헨대학교에서 동물학 박사학위를 취득한 뒤 이내 문필활동에 들어가 한국을 배경으로 한 다수의 작품들을 발표했으며, 만년에는 한학과 한국 문학을 강의하며 바우어 같은 우수한 동양학자들을 육성하기도 했다. 1946년 출판된 자전소설 <압록강은 흐른다(Der Yalu Fliesst)>는 지금도 독일 교과서에 실려 있는 독일 문단의 가작이다.

한편, 1968년 설립된 주한 독일문화원 (Goethe-Institut) 에서는 독일과 독일의 문화, 고전음악과 문학을 알리고 양국 간의 문화교류를 지원하기 위해 다양한 문화 행사를 개최하고 있다. 또한 독일과 한국의 100여 대학들은 파트너쉽이 체결되어 있어 학술교류도 활발하다. 2023년 기준 독일에 거주하고 있는 재외동포는 4만 9,683명이며, 한국에 거주하고 있는 독일 국적의 등록외국인은 3,077명이다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

참고자료

- ・ 주 독일 대한민국 대사관

- ・ 한국무역협회 무역통계

- ・ 국가통계포털

- ・ 관세청 수출입무역통계

백과사전 본문 인쇄하기 레이어

[Daum백과] 독일과 한국과의 관계 – 다음백과, Daum

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.