백과사전 상세 본문

뉴사우스웨일스대

1792년 필립 총독이 오스트레일리아 대륙을 떠나자 뉴사우스웨일스대(隊)의 상급장교가 이 지역에 대한 지도권을 쥐게 되었다.

1795년 존 헌터가 신임 총독으로 부임했을 때, 이들 장교들의 세력은 이미 무시할 수 없을 정도로 강력해져 있었다. 헌터는 식민지 발전에 힘썼으며, 영국 정부가 세운 정책을 식민지에 적용·실시하고자 했으나 뉴사우스웨일스대의 활동이 커다란 장애가 되었다. 식민지는 처음 10년 동안 인구·경지·생산고 등이 모두 증가·확대되었지만 총독과 부대 장교 간의 대립이 점차 표면화되었다.

1800년 과로로 지쳐버린 헌터는 결국 귀국길에 올랐다.

후임 P. G. 킹은 강한 성격과 격렬한 기질의 소유자로, 장교에 의한 전제정치와 화폐 대신 럼 주(酒)를 이용하는 풍습을 시정하고자 했으나 오히려 장교측의 세력이 강해질 뿐이었다. 이러한 반목은 장교인 존 매카서와 킹측의 윌리엄 패터슨과의 결투로 이어졌다.

매카서가 이끄는 반총독 운동도 완전히 성공하지는 못했으며, 그는 영국에 소환되어 군법회의에 회부되었다. 그러나 킹도 궁지에 몰려 결국에는 파면되었다. 영국에 돌아간 매카서는 부대를 떠나 오스트레일리아의 토지 개발 및 목양업 경영계획을 추진했는데, 이는 오스트레일리아 양모업의 토대가 되었다.

1805년 새 총독에 임명된 윌리엄 블라이도 영국 정부로부터 받은 명령을 수행하고자 했으며, 이 과정에서 뉴사우스웨일스 장교단과 대결하지 않을 수 없게 되었다.

럼 주의 거래 및 토지 취득을 둘러싼 대립·분쟁 결과 블라이가 장교단에 체포·구금되었다. 실권을 잡은 장교단은 토지를 대량으로 나누어가지면서 지위를 한층 강화했다. 그러나 이런 일들이 그들의 파멸의 씨앗이 되기도 했는데, 부대에 대해 귀국 명령이 내려지고 라클런 매콰리가 새 총독으로 다른 부대를 이끌고 오게 되었다.

매콰리는 공공 건물과 도로의 건설, 은행 창설, 탐험과 목축업의 장려 등에 힘썼으며 럼 주를 대신하는 통화를 유통시켰다. 또 죄수의 석방을 앞당기고 형기 만료자에게는 새 삶을 펼칠 수 있는 기회를 부여하는 정책을 실시했다. 그러나 구습에 물든 자유식민지측에서는 매콰리의 시정에 반감을 품었으며, 영국 본국도 공공사업에 비용이 많이 드는 것을 불안하게 생각했다. 그래서 1817년 J. T. 비그가 조사위원에 임명되어 실제 정세를 조사하러 왔다. 비그는 매콰리의 훌륭한 행정능력을 인정했지만 배척자들의 편에 서 있었기 때문에 매콰리에게 불리한 보고를 했는데, 이는 1821년 매콰리가 정치를 그만두는 결과를 가져왔다.

오스트레일리아 자치제도의 발전

뉴사우스웨일스 식민지는 매콰리의 뒤를 이어 1821~25년에 재임한 토머스 브리즈번 총독의 치하에서 경제적·사회적으로 더욱 발전하게 되었다.

정치면에서도 1820년대에 접어들면서 더욱 자유로운 정부 형태와, 영국 정부보다 뉴사우스웨일스의 권한을 더 많이 인정하는 자주적인 정치 체제를 요구하는 움직임이 일어났다. 1823년 비그의 보고에 기초해서 영국 정부가 제정한 법률에 의해 뉴사우스웨일스에는 임명제의 소평의회가 설립됨으로써 법률 제정과 지방세 부과에 관해 총독에게 조언하게 되었다.

이와 비슷한 평의회가 1825년 태즈메이니아에, 1838년 웨스턴오스트레일리아에, 1842년에는 사우스오스트레일리아에도 설치되었다.

그결과 1830년대 후반에는 정치 권력을 영국 정부에서 식민지로 양도해야 한다는 목소리가 높아졌지만, 완전한 대의제를 요구하는 의견은 강하지 않았으며 유력자층에서는 재산에 따른 제한 선거를 바랐다. 1842년 영국 의회는 이들의 요구에 따라 신평의회를 설치하는 법안을 가결했다.

신평의회는 36명으로 구성되었는데, 그중 12명은 여왕이 임명하고 나머지 24명은 재산 제한 선거로 선출하게 되었다. 이 평의회는 모든 세입에 대한 지배권을 부여받았지만 토지 매각 및 그 수입에 관한 권한은 여전히 영국 측에 있었다. 빅토리아와 퀸즐랜드는 뉴사우스웨일스의 일부로서 이 신평의회에 대표를 파견했다.

토지 정책과 죄수 수송 문제

뉴사우스웨일스 식민지는 1830년대말의 심각한 불황으로 인하여 1840년대에 들어서는 성장이 현저하게 둔화되었다.

1838년 취임한 조지 기브스 총독은 면허를 받고 넓은 토지를 사용하고 있는 스쿼터(토지를 무단 점유하여 목양을 하는 업자)들에게 단호한 조치를 취했다. 스쿼터들 중에는 제한구획을 벗어나 토지를 점유하고 있는 사람이 많았으며, 이때문에 1840년대초의 6년 동안 계속해서 경제 불황에 시달렸고, 총독과 스쿼터 사이의 분쟁이 끊이질 않았다.

결국 업자측의 반총독 운동이 실효를 거두어 1847년 평의희에서 업자들에게 유리한 명령이 내려졌다. 이 일로 인해 토지분쟁은 19세기 내내 계속되었다.

한편 1840년 이래로 영국에서 뉴사우스웨일스로의 죄수 수송은 중단되었다.

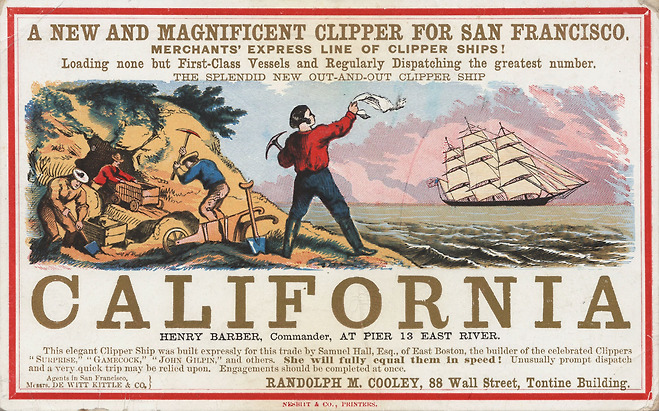

1846년 영국의 식민장관 글래드스턴은 죄수 수송의 재개 여부를 식민지측 의향에 따르겠다고 하면서도 그것의 필요성을 시사했고, 뉴사우스웨일스 입법 평의회도 죄수 수송 재개를 결정했기 때문에 영국 정부는 허시미 호에 죄수를 가득 싣고 수송에 나섰다. 1849년 이 배가 멜버른에 도착했으나 일반 주민의 반대로 시드니로 향해야 했다. 여기서도 강경한 반대에 부딪쳐 겨우 브리즈번에 상륙했는데, 결국 뉴사우스웨일스로의 죄수 수송은 1849년을 기점으로 완전히 중단되었다.

그러나 태즈메이니아에는 1853년까지 죄수 수송이 계속되었으며 웨스턴오스트레일리아는 1850~68년에 유형 식민지로서의 역할을 했다.

정치적 발전

토지 정책과 죄수 수송에 관한 논쟁은 식민지를 정치적으로 크게 발전시켰으나, 대의제와 의회에 책임을 묻는 완전한 정부의 실현은 금이 발견된 이후에야 이루어졌다(골드러시). 1851년 금이 발견되면서 상업 및 농촌의 불황, 인구 정체 등 전반적인 경기 침체가 일시에 호황으로 바뀌었다.

1850년 오스트레일리아 식민지정부법이 영국 의회를 통과함으로써 빅토리아는 뉴사우스웨일스로부터 분리되었으며(1851 실시), 오스트레일리아 각 식민지의 평의회를 완전한 대의제 의회로 전환시키고 헌법제정권도 부여했다. 이듬해 금이 발견되어 식민지 경제력이 증가했고, 1852년에는 토지 지배권이 영국에서 식민지로 완전히 넘어감으로써 이제 식민지는 자주적인 책임정부제로 나아갈 수 있게 되었다.

뉴사우스웨일스는 최초로 헌법 기초에 착수한 식민지였다.

세습제 상원을 설립하고자 하는 움직임도 있었지만 반대가 거세어 결국 상원은 입법의회(하원)의 조언에 따라 총독이 임명하고, 입법의회 자체는 성년 남자의 선거에 의해 선출되게 되었다. 뉴사우스웨일스에 이어 제정된 빅토리아 헌법도 거의 같은 노선을 따랐지만, 상원인 입법평의회는 재산 자격에 따른 제한 선거로 선출되었다. 이미 임명제의 평의회를 갖고 있던 다른 식민지들도 1853년 이후 신헌법을 제정했으며, 퀸즐랜드도 1859년 뉴사우스웨일스에서 분리하여 독자적인 헌법을 제정했다.

모든 식민지의 헌법에서 하원은 성년 남자의 선거에 의해 선출되었지만 상원에 대해서는 뉴사우스웨일스처럼 임명제 방식과 빅토리아처럼 재산 제한선거 방식이 있었다.

토지 개혁과 경제 불황

1855년 이래 뉴사우스웨일스의 하원에서 토지문제 조사위원회의 설치가 여러 번 제안되었지만 이루어지지 않았다.

1858년에 스쿼터의 토지를 농민에게 선택하게 하는 법안이 작성되어 이듬해에 하원을 통과했으나, 스쿼터가 다수를 차지하는 상원의 반대에 부딪혀 법률화되지 못했다. 그러나 1861년 타협안이 양원을 통과하여 농민의 토지 선택권이 인정되었으며, 스쿼터에게도 그 점유 방목지의 1/25의 선매권과 구입한 농지의 3배 이상의 토지에 대한 우선 차지권(借地權)이 주어졌다.

이 법률은 어느 정도 성과를 거두었지만 스쿼터는 관개·수리 등의 조건이 최상인 토지를 고른 뒤 다른 토지는 사용할 수 없게 만들어버리는 가장행위나, 실재 또는 가공의 친척이나 친구 명의로 토지를 구입하는 대역행위(代役行爲)에 의해 자신들의 권리를 유지해갔다. 한편 빅토리아에서도 1857년 신헌법에 따라 하원이 성년남자 보통선거제를 도입함으로써 토지 개혁파가 다수를 점하게 되었으며, 하원을 통과한 토지 개혁법안이 상원에서 통과되지 못한 적이 한차례 있었지만 타협 결과 1869년까지 2개의 토지양도법이 제정되었다.

한편 빅토리아 의회에서는 보호관세를 둘러싸고 상·하원의 대립이 있었다.

상공업계층의 지지를 받고 있는 하원은 보호 관세를 요구한 반면 유산계급을 배경으로 하는 상원은 자유무역을 주장했다. 그러나 1866년 하원의 승리로 보호관세법이 제정되었다. 이에 비해 뉴사우스웨일스에서는 자유무역 원칙을 고수하고 있었다. 사금이 고갈된 이후 약 15년간은 불황이 계속되었으며, 1871~92년에 뉴사우스웨일스와 빅토리아는 해외로부터 적어도 2억 2,000만 파운드를 차입했다. 대부분이 실업구제를 위한 공공사업에 쓰였으며 철도 건설비만으로도 적어도 6,400파운드가 들었다.

1873년 이후 점차 경기가 회복되기 시작했으나, 경기 호황이 1883년부터는 투기를 불러 일으켜 불건전한 가격 인플레이션을 초래했으며, 결국 건설회사·토지회사 및 그외 투기성의 다수 기업이 도산해서 심각한 경제불황이 수년간 지속되었다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

세계사와 같은 주제의 항목을 볼 수 있습니다.

백과사전 본문 인쇄하기 레이어

[Daum백과] 뉴사우스웨일스 시대 – 다음백과, Daum

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.