백과사전 상세 본문

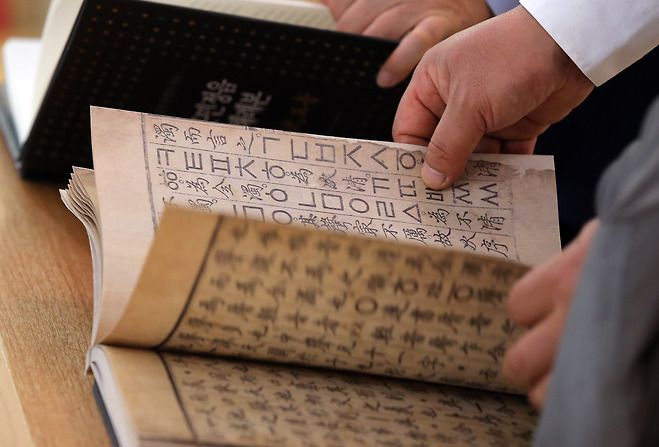

〈훈민정음〉은 예의편·해례편·정인지서문의 3부문으로 구성되어 있다.

예의편은 훈민정음의 창제 취지와 새 글자의 음가 및 운용법에 관한 내용으로, 크게 7가지로 볼 수 있다. ① 훈민정음 창제 취지를 밝힌 세종의 서문, ② 초성 17자(ㄱㅋ

해례편은 새 글자의 제자원리와 그 음가 및 운용법, 문자가 표시하는 음운체계 등에 관한 내용으로, 제자해·초성해·중성해·종성해·합자해·용자례 등으로 나누어 기술되어 있다.

창제의 원리

세종 때는 고려 후기에 도입된 성리학이 더욱 발달한 시기였는데, 세종은 성리학의 근간을 이루는 태극설과 음양오행설(陰陽五行說)을 새 글자의 제자원리에 적용했다.

제자해의 내용은 다음과 같다. 첫째, 우주의 모든 현상을 태극·음양·오행으로 설명하고자 하는 사상을 받아들여 사람의 성음에도 음양의 차이가 있다고 보았다. 둘째, 훈민정음 28자의 자형은 상형에 의해 제정했다. 즉 아음의 'ㄱ'은 혀뿌리가 목구멍을 막는 모양을, 설음의 'ㄴ'은 혀가 입천장에 붙는 모양을, 순음의 'ㅁ'은 입의 모양을, 치음의 'ㅅ'은 이의 모양을, 후음의 'ㅇ'은 목구멍의 모양을 각각 본떠 만들었으며, 'ㄱㅋ', 'ㄴㄷㅌ', 'ㅁㅂㅍ', 'ㅅㅈㅊ', 'ㅇ

셋째, 사람의 소리가 오행·계절·음계에 맞는다고 보았다. 넷째, 성음의 청탁(淸濁)을 중국의 운서에 따라 분류했다. 다섯째, 순경음의 자형구조와 발성에 대해 순경음이 양순마찰음(兩脣摩擦音)임을 설명했다. 여섯째, 중성 중 '

일곱째, 중성 '

① ''는 처음 하늘에서 나니 '천일생수'(天一生水)의 위(位)요,

② ''는 다음이니 '천삼생목'(天三生木)의 위요,

③ ''는 처음 땅에서 나니 '지이생화'(地二生火)의 위요,

④ ''는 다음이니 '지사생금'(地四生金)의 위요,

⑤ ''가 2번째 하늘에서 나니 '천칠성화'(天七成火)의 수(數)요,

⑥ ''가 다음이니 '천구성금'(天九成金)의 수요,

⑦ ''가 2번째 땅에서 나니 '지육성수'(地六成水)의 수요,

⑧ ''는 다음이니 '지팔성목'(地八成木)의 수라 했다. 또한 '

'는 '천오생토'(天五生土)의 위요, 'ㅡ'는 '지십성토'(地十成土)의 수인데, 'ㅣ'만이 위수(位數)가 없다고 했다.

⑨ 초성이 종성으로 다시 쓰이는 것을 성리학의 관점에서 설명해, 만물이 땅에서 나서 땅으로 돌아감에 비유했다.

초성해

초성은 운서의 자모이며, 이로부터 성음이 생겨난다고 정의하고, 각 자모를 〈동국정운〉의 23자모 체계에 일치시켜 설명했다.

예를 들면 "아음인 '君'자의 초성은 'ㄱ'이고, 그 'ㄱ'이 '

중성해

중성은 자운(子韻)의 한가운데서 초성·종성과 합해 음절을 이룬다고 정의하고 합용의 예를 들었다.

첫째, '

셋째. 'ㅣ'자의 쓰임이 가장 많은데, 한 자의 중성으로 'ㅣ'와 서로 합하는 것은 '

종성해

종성은 초성과 중성을 이어받아 음절을 이룬다고 정의했는데, 주요내용은 다음과 같다.

첫째, 소리의 완급이 있으므로 평성·상성·거성 3성의 종성은 입성의 촉급(促急)과 같지 않고, 불청불탁의 자(

즉 'ㅅ ㅈ ㅿ ㅊ'은 'ㅅ'으로, 'ㄷ ㅌ'은 'ㄷ'으로, 'ㅂ ㅍ'은 'ㅂ'으로 통용될 수 있다. 셋째, 'ㅇ'은 소리가 맑고 비어서 반드시 종성으로 쓰지 않더라도 중성이 음을 이룰 수 있다(동국정운식 한자음 표기에서는 중성으로 끝난 한자음에 'ㅇ'종성을 표기했음). 넷째, 반혓소리 'ㄹ'은 우리말 종성에만 쓰일 뿐 한자에는 쓸 수 없다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

백과사전 본문 인쇄하기 레이어

[Daum백과] <훈민정음>의 구성 – 다음백과, Daum

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.