백과사전 상세 본문

요약

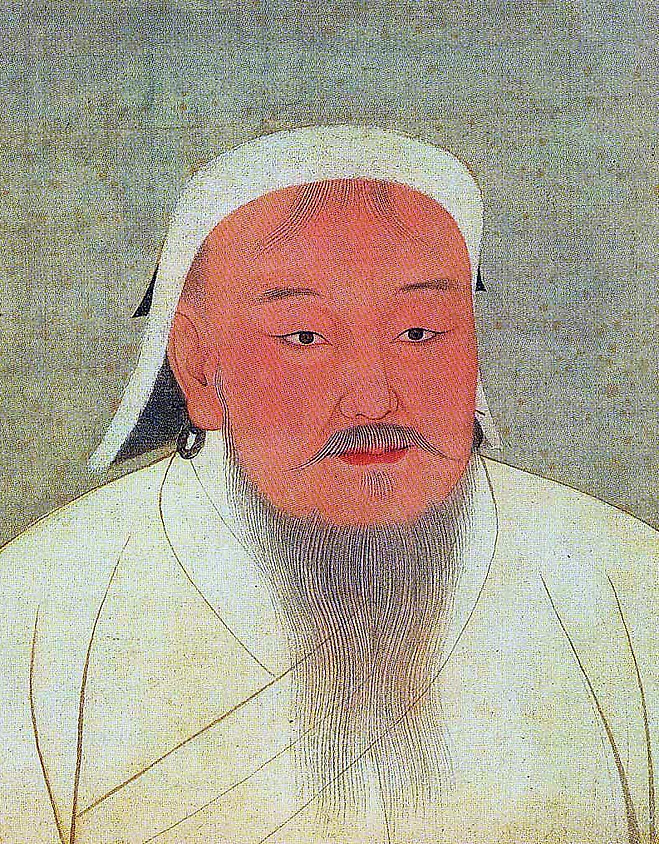

1206년 테무진이 칭기즈 칸이 되어 통일제국을 성립, 금나라를 위협하고 서아시아로 원정해 남러시아의 스텝 지대를 빼앗고 1225년 귀환했다.

오고타이 칸은 금을 멸망시키고 러시아와 동유럽의 점령을 시도해 발트 해까지 진격했고 폴란드의 일부를 토벌했으며 1241년 헝가리군을 격파해 몽골 통치의 기초를 구축하였다. 오고타이 사후 몽케는 1252년 이라크·이란 방면을 영토에 편입시켰으며, 쿠빌라이에게 남송을 정벌하게 했다.

몽골 제국의 대정복의 원동력은 조직적인 행동력, 능숙한 작전의 겸비였다. 제국의 통일을 강화하려 했던 몽케 칸이 남송 정벌 도중 사망하자, 쿠빌라이 세력이 중국 정복 왕조인 원나라를 건설했다.

1206년 테무진이 몽골 지방의 동부를 흐르는 아무르 강의 지류인 오논 강변에서 부족연합의 군장 칭기즈 칸으로 추대되면서 통일제국의 성립을 보았다.

그 이전의 칭기즈 칸은 바이칼 호의 남쪽과 동남쪽의 초원지대에서 패권을 다투던 여러 부족장 중의 한 사람에 불과했다. 그러나 몽골 제국의 건국과 함께 그의 권위는 더이상 흔들리지 않게 되었고, 그의 호전적인 성격이 주변 여러 부족들을 향한 정복전쟁으로 이어졌다. 최초의 공격목표는 중국 서북방의 변경국인 탕구트족의 서하(西夏)왕국이었으며, 이어서 고원 북부의 오이라트나 서북방의 키르기스, 기타 삼림지대의 부족들을 정복해 나갔다.

또한 서요(西遼)를 토벌하고 위구르·카를루크 등을 굴복시켰으며, 1211년에는 마침내 숙적인 금나라를 침입해 황허 강[黃河] 이북과 만주 땅을 점령하고 금나라를 멸망 직전으로 몰아갔다. 1219년부터는 서아시아에 원정해 호라즘 왕조와의 싸움에서 승리하는 한편, 카프카스를 함락해 남러시아의 스텝 지대를 빼앗고 1225년 귀환했다. 아시아 내륙지방을 중심으로 몽골 제국의 판도를 현저히 확대시킨 칭기즈 칸은 다시 서하를 토벌하던 중 1227년 진중에서 병사했다. 당시 몽골 제국의 판도는 서쪽으로는 카스피 해에서 동쪽으로는 동중국해에 이르렀으며, 북쪽으로는 사람이 거의 살지 않는 시베리아의 삼림지대에, 남쪽으로는 파미르·티베트 고원을 중심으로 하는 중국 중앙평야에 접해 있었다.

또한 제국은 다양하고 이질적인 민족과 문화를 포함하고 있었다.

칭기즈 칸의 뒤를 이은 오고타이[窩闊合] 칸은 금나라의 잔존 세력과 대규모의 전쟁을 재개하여 금을 멸망시켰다. 그리고 1236년에는 서방을 향한 새로운 정복전쟁을 시작했다. 그것은 러시아와 동유럽의 점령을 위한 시도였는데, 볼가·부르갈인들의 제국은 1~2년만에 멸망했으며, 그 승리는 러시아 본토로 향하는 길을 연 셈이었다.

그무렵 러시아 중부와 북부는 도시국가와 독립제후국으로 이루어져 있었는데, 이들은 몽골군에 차례로 함락되어갔다. 발트 해까지 진격했던 몽골군이 겨울 추위로 인해 진격을 멈춤에 따라 러시아의 무역도시인 노브고로트를 비롯한 몇몇 도시가 파괴를 면할 수 있었다. 이후 몽골군은 더 나아가 폴란드의 일부를 토벌했으며 전위부대는 슐레지엔 지방에까지 손을 뻗쳤다. 독일과 폴란드의 기사 연합군은 슐레지엔의 헨리크 2세공의 지휘 아래 레그니차의 발슈타트에서 몽골군과 싸워 1242년 4월 9일 괴멸적인 타격을 입혔다.

몽골군은 독일 중앙부를 침입하는 대신 남쪽으로 방향을 바꾸어 헝가리에서 작전중인 부대에 합류했고, 1241년 4월 헝가리군을 격파한 몽골군은 헝가리에서의 몽골 통치의 기초를 구축했다. 헝가리 평야는 남러시아의 초원과 마찬가지로 몽골인들에게 좋은 유목지로서 매력을 느끼게 했던 것이다. 한편 그에 앞서 몽골군은 이란·조지아·아르메니아에서 장기간에 걸친 작전을 계속하고 있었다. 일찍이 칭기즈 칸의 공격을 피해 도망친 호라즘 왕국의 술탄은 이란 서북부의 한 왕국의 통치자가 되어 몽골군에 저항했으나 소용이 없었다.

유럽과 서아시아에서의 몽골의 진격은 1241년 12월 오고타이의 죽음으로 중지되었다. 후계자 선출을 위한 회의인 쿠릴타이에 참석하여 자신의 요구를 관철시키기 위해 칭기즈 칸의 자손들은 정벌 계획을 뒤로 미루고, 동유럽에서 그들이 점령한 모든 땅을 방기했다. 따라서 1241년은 유럽사에서 가장 중요한 전환점으로 일컬어진다.

왜냐하면 만약 오고타이의 돌연한 죽음이 아니었다면 헝가리가 몽골의 영역이 되는 것을 면치 못했을 것이기 때문이다. 오고타이의 사후, 새로운 칸의 선출은 의견일치를 얻기 어려웠다. 당분간 섭정을 하던 오고타이의 부인은 아들 구유크가 칸위에 오르기를 희망했으나, 칭기즈 칸의 장손으로서 자신이 적임자라고 자부하고 있던 바투의 격렬한 반대에 부딪쳤다. 결국 1246년 오고타이의 아들 구유크는 칸위에 오르는 데 성공했으나 3년 만에 죽었고, 다시 그 어머니에 의한 섭정이 계속되었다.

이처럼 칸위의 공백기가 계속된 것은 오고타이 일가와 툴루이 일가와의 대립이 치열했기 때문이었다. 결과는 툴루이 측의 승리로 돌아갔고, 툴루이의 큰아들 몽케가 제4대 칸이 되었다. 그후 몽골 제국에서 원조(元祖)에 이르기까지 칸위는 툴루이 자손에 의해 독점되었다. 그러나 이와 같은 일족 내부에서의 대립과 항쟁은 마침내 몽골 제국의 분열을 가져오는 결정적인 원인이 되었다. 몽케는 이미 서정(西征)에 참여하여 명성을 얻었고 전장에서도 공적을 쌓았다. 그의 치세에 수도 카라코룸은 제국의 광대함을 반영하듯 장엄하고 화려했다.

몽케는 1252년 훌라구로 하여금 아바스 왕조를 멸하게 하고 이라크·이란 방면을 영토에 편입시켰으며, 쿠빌라이에게 남송을 정벌하게 했다.

몽골 제국의 이와 같은 대정복이 실현될 수 있었던 이유로는 평소의 목축과 수렵으로 말타기·활쏘기에 단련된 군사들과 대규모 몰이사냥으로 길러진 조직적인 행동력, 그리고 능숙한 작전이 겸비되어 있었으며, 그에 비해 호라즘 왕국 등에서 볼 수 있듯이 적대국들은 통일성을 갖추지 못한 신흥국이거나 쇠퇴기에 놓여 있었다는 점이 지적된다.

몽골군의 살육은 유명한데, 이는 몽골족이 수렵과 전쟁을 동일선상에서 받아들인 것으로 파악된다. 확대된 제국은 유목민 외에 수렵민·농경민을 포함하여 상당히 복잡했다. 직할령인 남방 농경지대를 제외하고는 모두 칭기즈 칸과 그의 동생의 자손들에 의해 통치되었다. 그리하여 일리 강 유역을 중심으로 외몽골 서부에서 톈산 산맥에 걸친 몽골 고원 일대에 오고타이 한국(1224)이, 서요의 옛 땅인 중앙 아시아에 차가타이 한국(1227)이, 바이칼 호 서쪽의 삼림지대와 남러시아의 킵차크 초원지대에 킵차크 한국(1243)이 각각 성립되었다.

또한 소아시아를 중심으로 한 이란 땅에 일 한국(1258)이 건국되었다. 그러나 왕위계승분쟁과 농경문명지대를 둘러싼 이권획득 문제를 놓고 일으킨 파벌싸움은 이 거대한 제국을 분열로 몰아갔다. 특히 칸의 직할령인 화북(華北)지방의 경제와 문화를 탐내는 쿠빌라이 세력의 대두는 제국분열의 또다른 싹이었다. 제국의 통일을 강화하기 위해 전력했던 몽케 칸이 남송을 정벌하는 도중에 사망하자, 제멋대로 쿠릴타이를 개최하려는 치열한 싸움에서 승리를 거둔 쿠빌라이 세력은 마침내 중국 정복 왕조인 원나라의 건설을 보게 되었다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.