백과사전 상세 본문

요약

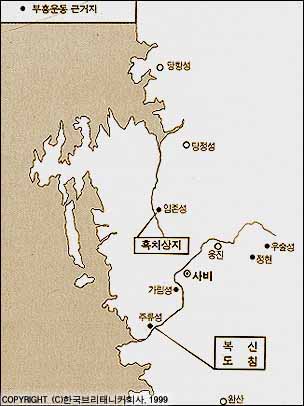

백제는 660년 나당연합군이 수도인 사비성을 공격하자 항복함으로써 멸망했다. 비록 수도가 함락되었지만 백제군은 지방에서 저항을 계속했다. 저항의 중심인물은 흑치상지를 비롯해 복신·도침·부여풍 등이 있었다. 사비성이 함락된 직후 흑치상지는 부하 임존성을 거점으로 10일 만에 3만의 병력을 모아 소정방이 보낸 당군을 격퇴하였다.

한편 복신은 승려 도침과 함께 주류성을 거점으로 저항했다. 661년에는 의자왕의 아들 부여풍을 왕으로 세우고 큰 세력을 모았다. 부여풍은 663년 나당연합군과 싸워 대패하자 배를 타고 고구려로 망명했다. 흑치상지도 당군에게 항복한 뒤 당으로 가서 장군으로 활약했다. 그 뒤 주류성이 20일간의 농성 끝에 항복하자 백제부흥운동은 소멸하고 말았다.

660년(의자왕 20) 나당연합군이 수도인 사비성을 공격하자 의자왕과 태자를 비롯한 왕족들은 웅진성(熊津城:지금의 공주)으로 피난했다가 곧 항복함으로써 백제는 멸망했다. 소정방(蘇定方)은 의자왕과 4명의 왕자, 88명의 대신·장사(將士) 및 1만 2,000여 명의 주민을 이끌고 당으로 돌아갔다. 당은 백제 땅에 5도독부(五都督府)와 7주(七州)를 설치해 직접 지배하려 했다.

그러나 이는 백제유민의 저항과 함께 신라와의 충돌로 인해 계획으로만 끝났다.

백제는 비록 수도가 함락되었지만 지방의 많은 성(城)에서는 저항을 계속했고, 당군의 노략질이 시작되면서 더욱 격렬해졌다. 그중 두드러진 활동을 한 사람으로는 임존성(任存城:지금의 대흥)의 흑치상지(黑齒常之)를 비롯해 복신·도침·부여풍(扶餘豊) 등이 있다. 사비성이 함락된 직후 흑치상지는 부하 10여 명과 함께 임존성을 거점으로 10일 만에 3만의 병력을 모아 소정방이 보낸 당군을 격퇴하자 지방의 200여 성이 호응했다.

한편 복신은 승려 도침과 함께 무리를 거느리고 주류성(周留城:지금의 한산)을 거점으로 저항했다. 그리고 왜국에 사신을 보내어 구원을 요청하는 동시에 당의 유인원(劉仁願)이 주둔한 사비성을 포위·공격해 당군을 곤경에 빠뜨렸다. 그러나 신라의 구원군이 도착해 유인궤(劉仁軌)의 당군과 함께 공격하자 패하여 임존성으로 퇴각했다. 661년에는 왜국에 가 있던 의자왕의 아들 부여풍을 맞이해 왕으로 세우자 당시 백제의 서부와 북부지방이 모두 이에 호응해 큰 세력을 떨쳤다. 복신과 도침은 임존성을 근거로 활동하면서 각각 영군장군(領軍將軍)·상잠장군(霜岑將軍)이라 칭했다. 그러나 얼마 후 내부에 갈등이 일어나 복신이 도침을 죽이고 그 무리를 병합해 병권을 장악했다. 그뒤 신라의 군량보급로를 차단하기 위해 주둔하던 부대가 662년에 웅진 동쪽에서 당군에게 패하자, 복신은 진현성(眞峴城)의 군사를 증원해 지키게 했으나 나당연합군에 의해 함락되었다. 그러던 중 복신과 부여풍 사이에 알력이 생겨 부여풍이 복신을 죽였다. 부여풍은 고구려와 왜국에 사자를 보내 구원을 청하는 한편 당군에 저항을 계속했으나 곧 손인사(孫仁師)가 이끄는 당군과 접전해 패배했다. 이어 신라 문무왕과 당의 유인궤를 포함해 당에서 보낸 부여융(扶餘隆) 등이 연합해 총공격에 나섰다. 부여풍은 663년 백강(白江:지금의 금강 입구)에서 왜국이 보낸 170척의 병선과 함께 나당연합군과 싸워 대패하자 배를 타고 고구려로 망명했다. 흑치상지도 당군에게 항복한 뒤 당에 가서 장군으로 활약했다. 그뒤 주류성이 20일간의 농성 끝에 항복하자 백제부흥운동은 소멸하고 말았다.→ 백제

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.