백과사전 상세 본문

요약

만전춘은 궁중에서 잔치를 벌일 때 속악정재에서 불렸던 악곡으로서, 님과 이별하지 않고 계속 사랑하고자 하는 소망을 노래했다.

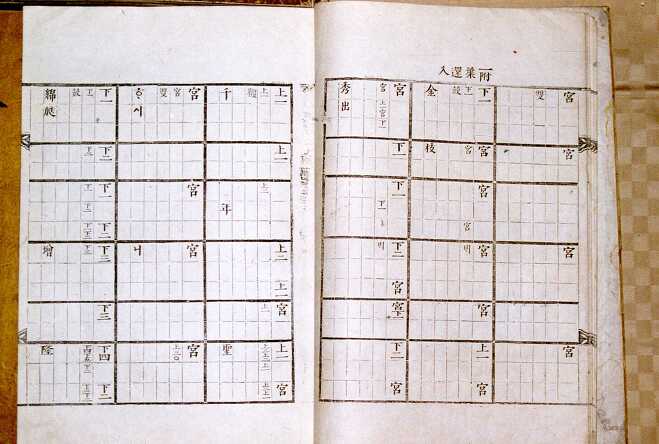

악보는 <대악후보> 권5, <경국대전> 권3, <세종실록> 악보 권146에 기보되어 있다. 고려의 향악곡으로 조선시대에도 연주되었다. 그러나 남녀 간의 사랑을 노래했다는 이유로 가사는 개작되었고, 선율의 일부를 변주하여 세종 때에는 순응, 세조 때에는 혁정이란 곡명으로 연주되었다. 고려 때부터 노래로 불리던 원래 가사는 <악장가사>에 전하며 개작된 만전춘의 가사는 <세종실록> 악보에 전한다. 음계는 임종·무역·황종·태주·중려 5음 음계이고, 평조와 계면조가 있다. 확대·변주·유절 형식으로 이루어졌으며, 종지형은 궁에서 하1·하2·하3·하4·하5로 끝나는 하행종지형이다.

궁중에서 잔치를 벌일 때 속악정재에서 불렸던 악곡으로서, 님과 이별하지 않고 계속 사랑하고자 하는 소망을 노래했다. 따로 구분되어 있는 결사도 독립된 장으로 보면 이 노래는 모두 6장으로 이루어져 있다.

제1장에서는 얼음 위에 댓잎자리를 깔아 님과 내가 얼어죽더라도 정 둔 오늘 밤이 더디새기를 빌었다. 민요의 성격이 짙다. 제2장에서는 님이 오지 않으니 잠이 오지 않는다면서 상투적인 한자어를 사용하여 자기의 처지를 창 밖에 있는 복숭아꽃에 비교했다. 제3장에서는 넋이라도 함께 하자고 맹세한 님을 원망하고, 제4장에서는 물오리에게 여흘은 어디 두고 소에 자러 오냐면서 남성의 여성편력을 나무라는 듯한 말을 했다. 제5장에서는 "옥산을 벼어 누어 금수산(金繡山) 니블 안해 사향 각시를 아나 누어" 있다고 했다.

각 장은 순차적으로 되어 있지 않으며 사랑의 여러 모습을 보여주고 있다. 4장까지는 여성이 서술자이다가 5장에서 남성으로 바뀐 것도 같은 이유에서이다. '만전춘'이라는 말은 노래곡조를 뜻하는 것으로, 만전춘 곡조의 노래말은 원래 따로 있었으며, 어디서 따오거나 지어낸 구절들을 모아 '만전춘별사'라는 새로운 노래말을 만든 것으로 보인다. 4토막씩 3형식이 보이므로 넓은 의미에서 시조라고 할 수 있다.

고려시대 궁중음악의 하나인 〈만전춘〉의 악보는 〈대악후보〉 권5, 〈경국대전〉 권3, 〈세종실록〉 악보 권146에 기보되어 있다. 고려의 향악곡으로 조선시대에도 연주되었다. 그러나 고려의 속악인 만전춘은 남녀간의 사랑을 노래했다는 이유로 가사는 개작되었고, 선율의 일부를 변주하여 세종 때에는 순응, 세조 때에는 혁정이란 곡명으로 연주되었다.

고려 때부터 노래로 불리던 만전춘의 원래 가사는 〈악장가사〉에 전하며 개작된 만전춘의 가사는 〈세종실록〉 악보에 전한다. 음계는 5음음계이고, 평조와 계면조가 있다. 확대·변주·유절 형식으로 이루어졌으며, 종지형은 궁(宮)에서 하(下)1·하2·하3·하4·하5로 끝나는 하행종지형이다. 개작된 만전춘의 형식은 전강·부엽·소엽·후강·부엽·중엽·부엽·중엽·중엽·부엽·부엽·소엽·대엽·부엽·소엽으로 구성되어 있다. 음계는 임종·무역·황종·태주·중려의 5음음계이다.

〈대악후보〉에 가사는 없지만 그 곡은 원곡에 해당하며 〈세종실록〉에는 〈만전춘〉이라는 이름으로 가사가 전하며 〈악장가사〉에는 〈만전춘별사〉라는 이름으로 가사가 전한다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

고려와 같은 주제의 항목을 볼 수 있습니다.