백과사전 상세 본문

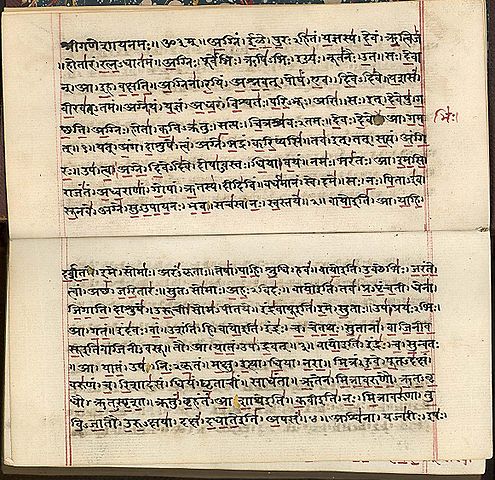

윤회설의 가장 원초적인 모습은 〈리그베다〉에 나타난다. 여기서는 재생의 경위가 명확하지는 않지만 인간의 사후세계를 인정한다. 즉 선한 사람들은 조상의 길을 따라 천계로 가고 악한 사람들은 암흑의 세계로 간다고 믿는다. 이어 〈아타르바베다 Atharvaveda〉에서는 지옥의 세계를 상세히 묘사하고 최초의 사자인 야마의 국토를 언급하는데, 이것은 후세에 말하는 명부의 선구적 발상이라고 생각된다.

다음 단계의 〈브라마나 Brahmana〉 문헌에서는 "사람은 자기가 만든 세계에서 산다"고 하며 야마가 죄상을 심판한다는 관념도 등장하고 있어, 인과응보의 관념이 진전하고 있음을 알 수 있다. 그러나 사후세계로부터 다시 어디론가 윤회한다는 사상은 없고, 재생의 주체에 대한 고찰도 아직은 불충분하다. 이 단계에서의 업과 윤회에 대한 인식은 제사의 강조와 밀접하게 연관되어 있다. 〈브라마나〉 문헌을 흔히 제식서라고 하듯이, 제사를 바르게 실행하는 것이 곧 선업을 쌓는 길이며 제사를 실행하고 그 의의를 아는 것이 불사를 얻는 길이라고 믿었다.

인도의 윤회설은 〈우파니샤드〉에서 어느 정도 구체적인 모습으로 형성된다. 그 대표적인 예가 오화이도설이다. 먼저 '오화설'은 제사에서 사용되는 제화와 관련지어 인간이 다시 이 세상으로 돌아오는 5단계의 과정을 설명한다. 죽은 사람을 화장하면 그의 영혼은 먼저 달로 간다. 다음에는 비가 되어 지상으로 내려와 식물의 뿌리에 흡수되어 인간의 음식이 된다. 남자가 먹을 경우 그 영혼은 정자가 되어 모태로 들어가 재생한다. 즉 '달-비-식물-정자-모태'의 단계를 거친다는 것이다.

이로부터 발전한 '이도설'에서는 신도와 조도라는 2가지 과정을 설정한다. 먼저 신도는 숲속에서 고행으로 열심히 수행한 자가 사후 화장의 불길을 타고 천계로 가서, 신들의 세계를 포함한 다양한 세계를 거치면서 이윽고 브라마의 세계에 도달해 다시는 되돌아오는 일이 없는 과정이다. 다음 조도는 제사와 보시로 선행을 쌓은 자가 사후 화장의 연기와 함께 천계로 가서 조상들의 세계를 포함한 여러 장소를 거쳐 달에 이르고, 여기서 전생의 업력이 다할 때까지 머물다가 앞에서 말한 오화설의 단계대로 지상에 재생하는 과정이다. 그러나 악업을 일삼은 사람은 신도와 조도의 어디로도 들어갈 수 없다고 한다.

한편 〈우파니샤드〉는 선인선과·악인악과의 관념을 주장하며, 윤회의 주체가 아트만임을 고찰한다. 윤회 주체로서의 아트만은 당연히 영혼과 같은 것으로 인식된다. 이러한 업·윤회설은 석가모니가 출현한 BC 6~5세기에는 이미 성립되어 있었다고 생각된다. 당시의 인도 사회에서 이 사상은 한편으로는 숙명론적 이해를 강요하고, 다른 한편으로는 현재의 불평등한 사회상황을 교묘하게 설명하여, 현재의 선행이 내세의 행복으로 연결된다는 희망을 주었다.

인도의 카스트 제도가 그토록 오랫동안 존속한 사실도 이런 배경에서 이해된다. 그러나 애초에 불교는 그런 사회 구조를 반대함과 아울러 이와는 다른 차원에서 윤회설을 수용하여 진전시키게 된다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.

세계사와 같은 주제의 항목을 볼 수 있습니다.