백과사전 상세 본문

요약 반야란 산스크리트의 prajn?를 음역한 것으로 '지혜'를 뜻한다. 특히 대승불교에서 반야라고 할 때는 〈반야경〉에서 강조하고 있는 공의 사상을 말한다. 용수는 공(空)이 유와 무의 중도임을 밝혔다. 모든 존재는 자성없이 연기적으로 존재하기 때문에 실체로서 존재한다고 할 수 없다. 그렇기 때문에 '공'하다고 한다. 그렇지만 모든 존재가 없는 것은 아니다. 왜냐하면 그것은 부단히 변화하는 상태로 존재하고 있기 때문이다. 그렇기 때문에 그것을 가명이라고 한다. 그러므로 공으로써 유가 아님을 밝히고, 가명으로써 무가 아님을 밝힌 것이니 이것이 바로 중도의 의미이다. 따라서 반야 공의 사상이란 모든 존재가 어떤 형이상학적 실체도 없고, 자기동일성도 없이 연기적으로 존재한다는 뜻이다.

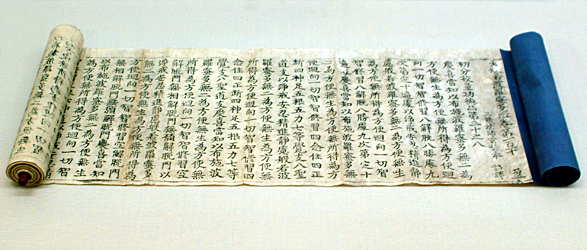

반야란 산스크리트의 prajñā를 음역한 것으로 '지혜'를 뜻한다. 특히 대승불교에서 반야라고 할 때는 〈반야경 般若經〉에서 강조하고 있는 공의 사상을 말한다.

대승불교의 초기 경전인 〈반야경〉에서는 모든 존재의 무자성을 의미하는 공의 사상이 반복되어 나타나 있으며, 이러한 공의 사상은 용수(龍樹 Nāgārjuna:150~250)에 의해 철학적으로 체계화됨으로써 대승불교의 철학적 기초가 놓이게 되었다.

용수는 〈중론송 中論頌〉에서 "인연으로 이루어진 모든 존재를 공하다고 한다. 그것은 또한 가명이니, 이것이 중도의 의미이다"라고 하여 공이 유(有)와 무의 중도임을 밝혔다. 즉 모든 존재는 자성없이 연기적으로 존재하기 때문에 실체로서 존재한다고 할 수가 없다. 그렇기 때문에 '공'하다고 한다. 그렇지만 모든 존재가 없는 것은 아니다. 왜냐하면 그것은 부단히 변화하는 상태로 존재하고 있기 때문이다. 그렇기 때문에 그것을 가명이라고 한다. 그러므로 공으로써 유가 아님을 밝히고, 가명으로써 무가 아님을 밝힌 것이니 이것이 바로 중도의 의미이다. 따라서 반야 공의 사상이란 모든 존재가 어떤 형이상학적 실체도 없고, 자기동일성도 없이 연기적으로 존재한다는 뜻이다.

중국 초기불교에서는 반야 공의 사상을 둘러싸고 격의불교라는 독창적인 해석이 제출되었는데, 이것은 유와 무의 중도로서의 공을 이해하지 못한 채 공을 무와 동일시한 것이었다. 그러나 구마라집에 의해 〈중론 中論〉이 한역된 이후 승조에 의해 공사상이 올바로 이해되기 시작했다. 승조는 격의불교에 대한 비판을 통해 비로소 공사상의 진정한 의미를 펼쳐보였으며, 그의 사상은 삼론종의 전통으로 이어지게 되었다.

한국에서는 고구려의 승려 승랑이 중국에 들어가 삼론종의 확립에 크게 기여했다. 당시의 삼론종은 승조가 밝힌 공사상을 제대로 계승하지 못한 채 소승계통인 〈성실론 成實論〉의 영향 아래에 있었다. 승랑은 이러한 삼론종을 비판해 새로운 삼론종의 전통을 세웠기 때문에 그 이전을 고삼론, 그 이후를 신삼론이라 부르게 되었다. 이후 그의 삼론학은 승전, 법랑을 거쳐 길장에 이르러 완성을 보게 되었다.

본 콘텐츠의 저작권은 저자 또는 제공처에 있으며, 이를 무단으로 이용하는 경우 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다.